О древнейших конструкциях. Обзор архитектурного искусства у греков

Беседа вторая: О древнейших конструкциях. Обзор архитектурного искусства у греков. Из книги Э.Э. Виолле-ле-Дюка «Беседы об архитектуре». Том I. (Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, "Entretiens sur l'architecture", 1863—1872). По изданию Всесоюзной академии архитектуры, Москва, 1937 г. Перевод с французского А.А. Сапожниковой под редакцией А.Г. Габричевского.

В предыдущей беседе я пытался определить, что я понимаю под искусством, дать представление о том, как оно развивается, в чем заключаются его приемы и каковы его различные выражения. Теперь нам придется сузить нашу тему, занявшись более детально одной из форм искусства — архитектурой. Я только попутно буду говорить о догреческой архитектуре, так как моя цель — показать читателям системы, применявшиеся западными народами, у которых дух, пути и методы были направлены к идее беспрерывного прогресса. Греки же первые проложили путь западным цивилизациям. Они первые освободились от покровов, которыми, казалось, был окутан древний Восток и которыми он, казалось, навеки хотел окутать весь мир. Подойдем прежде всего вплотную к предмету нашей беседы.

В Греции и в греческих колониях существуют памятники глубокой древности, изучение которых представляет огромный интерес для ареологии. Однако эти памятники знакомы мне недостаточно хорошо, чтобы распространяться об их истории, их происхождении, их конструкции и их назначении. Я не хотел бы навлечь на себя упреков в том, что я распространяюсь о предметах, мало мне известных. Другие профессора, более глубокие знатоки этих памятников, в другом месте доложат о своих изысканиях. То, что я мог бы сказать о памятниках, которых я не видел, не зарисовывал, не исследовал до мельчайших деталей, не анализировал, которые я представляю себе только по существующим описаниям и изображениям, далеко не стоило бы ученых рассуждений лиц, посвятивших долгие годы этим изысканиям и исследованиям. По возможности, я буду говорить только о том, что видел сам, т. е. о том, что архитектор может описать и оценить с полной точностью.

Признаюсь также, что я решаюсь высказываться о происхождении, качестве, поступательном движении, недостатках и упадке искусства только в тех случаях, когда у меня был достаточный досуг, чтобы внимательно изучить это искусство, проникнуть в его тайны и узнать его язык. Не питая уважения к предвзятым идеям и не обладая счастливой способностью рассуждать о предметах, недостаточно мне знакомых, я предпочитаю молчать и надеюсь, что читатели меня за это только поблагодарят.

Некоторые писатели и ученые высказывали мнение, что греческие храмы из камня и мрамора представляют собою в смысле конструкции не более, как пережиток традиции деревянного строительства. Гипотеза эта, может быть, и остроумна, ко, по-моему, не основана на внимательном изучении памятников. Первые, высказавшие эту гипотезу, не знали греческой архитектуры или знали ее весьма поверхностно. Как всегда бывает, последующим авторам, писавшим по этому вопросу, было легче повторить эту гипотезу, чем критически проверить, следует ли ее считать вероятной или же ее надо оспаривать. «Греческий храм, — говорило большинство авторов, занимавшихся архитектурой этого народа, — возник из деревянной конструкции. Колонны — это отесанные древесные стволы; капители — деревянные бруски, которые для колонн играют роль выступающих подбалок, принимающих на себя нагрузку поперечной балки; триглифы — это торцы балок портиков; наклонный слезник — это доска, пришитая к концам стропильных ног, и т.д.. На первый взгляд все это кажется правдоподобным, однако сейчас же возникает первое возражение против указанного толкования. Ведь древнейшие деревянные постройки имеют круглую форму, они состоят из ряда поставленных по окружности древесных стволов, верхушки которых соединены в форме конуса. Сам Витрувий, автор, у которого неплохо справиться ввиду его древности, Витрувий, собравший все легенды, созданные, невидимому, современными ему школами, о происхождении ионийской и коринфской капителей, Витрувий, которого мы, несмотря на все наше к нему уважение, должны все же признать посредственным критиком, — Витрувий говорит о первобытной деревянной хижине, будучи далек от того, чтобы приписать ей формы, принятые дорийскими храмами:

«Сначала они ставили развилины, переплетали их ветками и покрывали эти стены глиной. Другие строили стеньг из высушенных комьев глины, скрепляя их сверху лесом, и для защиты от дождя и зноя покрывали тростником и листвой. После же, так как такие крыши не могли выдержать дождей в зимнюю непогоду, они стали делать скаты и отводили воду по обмазанным глиной наклонным крышам» (кн. II, гл. 1).

Дальше текст Витрувия становится еще любопытнее:

«Что это возникло и установилось так, как описано выше, можно заключить из того, что и до наших дней у зарубежных народов здания строятся из такого же материала; например, в Галлии, Испании, Лузитании и Аквитании их кроют дубовым гонтом или соломой. У колхидян на Понте, благодаря изобилию лесов, кладут лежмя на землю цельные деревья справа и слева на таком расстоянии друг от друга, какое допускает длина деревьев, а на концы их помещают другие, поперечные, замыкающие внутреннее пространство жилища. Затем, скрепляя но четырем сторонам углы положенными друг на друга бревнами и таким образом выводя бревенчатые стены по отвесу к нижним бревнам, они возводят кверху башня, а промежутки, остающиеся из-за толщины леса, затыкают щепками и глиной. Так же они делают и крыши: обрубая концы поперечных балок, они перекрещивают их, постепенно суживая, и таким образом с четырех сторон выводят их кверху в виде пирамид, покрывая их листвой и глиной, и варварским способом строят на башнях шатровые крыши.

Наоборот, фригийцы, живущие в степных местностях, нуждаясь в дереве из-за недостатка лесов, выискивают естественные холмы, прокапываются внутрь их и, прорывая ходы, расширяют пространство, насколько допускают природные условия. Сверху же, соединяя вместе шесты, делают конусообразные крыши, покрывают их тростником и хворостом и насыпают над жилищами огромные земляные кучи. Таким образом сделанные постройки чрезвычайно теплы зимой и очень прохладны летом. Некоторые делают крытые шалаши из болотного пороста. Да и у других народов в некоторых местах совершенно таким же способом устраиваются хижины из камыша. Точно так же и в Массилии можно видеть кровли, крытые не черепицей, а землей, сбитой с рубленой соломой. В Афинах на Ареопаге до сих пор существует такой остаток древности с крышей из глины. Также и на Капитолии может напомнить и дать понятие о древних обычаях хижина Ромула, а в крепости — соломенные крыши святилищ».

Приведенные примеры доказывают, что древнейшая деревянная хижина своим расположением никак не похожа на греческий храм; это почти всегда либо конус, либо пирамида; действительно, у человека, которому нужно построить себе убежище из деревьев, первой мыслью является расположить их по окружности и собрать их верхние концы. Африканские дикари поступают так и теперь.

|

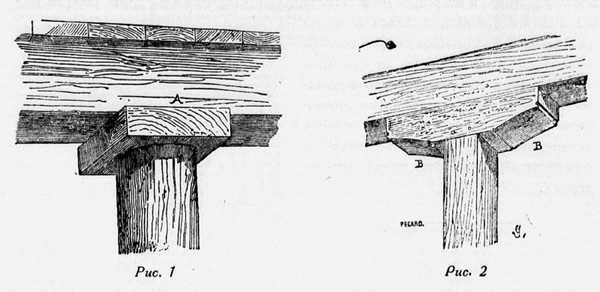

Перейдем, однако, к деталям. Предположим, что человеку, незнакомому с тонкостями строительной техники, нужно положить деревянные брусья на столбы; предположим, что человек этот, обладая живым умом, — который, несомненно, был присущ и исконному населению Греции, — изобрел уже если не пилу и фуганок, то по крайней мере топор; при решении вопроса, как поставить в ряд столбы (это является необходимым условием, раз ему нужно соединить их поперечной балкой), первой его мыслью будет отесать их, поскольку весьма трудно выровнять по прямой линии неотесанные древесные стволы, так как они неизбежно имеют ту или иную кривизну. Этот сообразительный человек (не забудем этого условия) заметил, что бревна, лежащие горизонтально и имеющие опорные точки у концов, прогибаются от собственной тяжести, тем более, когда они несут нагрузку; и вот он помещает между столбами и перекладиной специальный брус-подушку, промежуточную часть, которая должна уменьшить пролет перекрытия; возьмет ли он для этой цели деревянный параллелепипед с квадратным основанием, как показано на рис. 1 (А), т. е. деревянную часть, которую трудно получить, поскольку ее ширина больше диаметра столба и в особенности поскольку ее трудно вырезать и выровнять без помощи пилы? Конечно нет, тем более, что эта капитель, этот параллелепипед с квадратным основанием, лишь очень незначительно уменьшит пролет балки. Он не станет затрачивать так много труда ради столь незначительного результата. Он отрежет кусок дерева порядочной длины и ширины, равной ширине столба; поместив его между верхом столба и перекладиной, он достигнет действительного уменьшения прогиба последней при помощи двух больших выступов В, как это показано на рис. 2. Это и есть настоящая деревянная конструкция, ее именно и воспроизводят в камне архитектурные памятники Индии и даже открытые недавно памятники Ниневии. Столб, отесанный с четырех сторон, имеет четыре неудобных ребра; древнейший конструктор стесывает их и приходит к форме призмы с восьмиугольным основанием. Цилиндрическая форма для вертикальных опор применяется плотниками наименее охотно, так как она для своей установки требует наиболее продолжительной плотничной работы, поскольку необходимо выстрогать бревно. Любой плотник подтвердит вам это. Здесь надо мимоходом отметить, что при установлении генетических теорий всегда полезно обратиться к ремеслам, в приемах которых еще живы традиции примитивных методов работы.

|

|

|

|

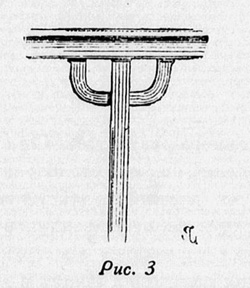

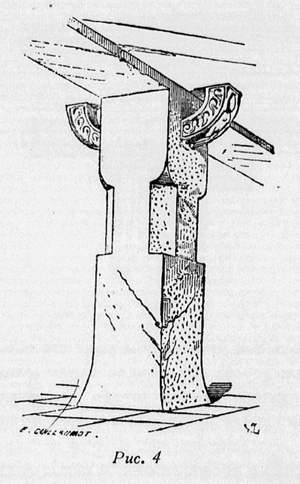

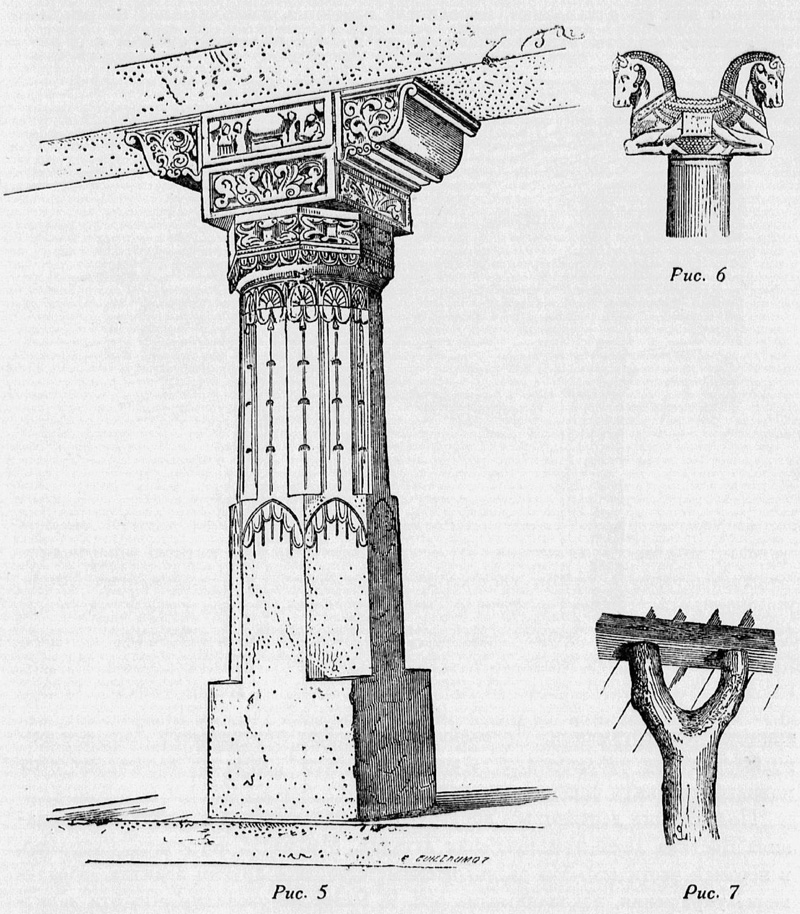

Первобытная архитектура народов древнего Востока (бывшая колыбелью всех искусств) более других дает нам, как в целых ансамблях, так и в деталях, примеры воспроизведения в камне деревянных конструкций. Индийские архитекторы, например, дошли до того, что на потолках храмов, высеченных в скалах, воспроизводили потолочные балки и доски. Существует множество китайских домов, имеющих деревянные портики, архитравы которых подпираются столбами с подкосами из гнутого дерева, как показано на рис. 3; в криптах Ганеши и Куттаке в Индии мы находим столбы той же формы (рис. 4). Столбы в одном из храмов Аджанты имеют также указанную структуру (рис. 5). В обоих примерах подкосы и подбалки, несущие архитрав, высеченный я скале, очевидно, воспроизводят деревянные части. Самый ствол, имеющий четырехгранное основание и переходящий в восьмигранник, а на рис. 5 — в шестнадцатигранник, снова переходящий выше в восьмигранник и далее в четырехгранник, напоминает скорее приемы обработки и соединения деревянных частей, чем отёску камня. Это очевидно всякому, кому приходилось применять кусок дерева в виде опоры, устойчивой, хорошо поставленной и облегченной, насколько позволяет материал.

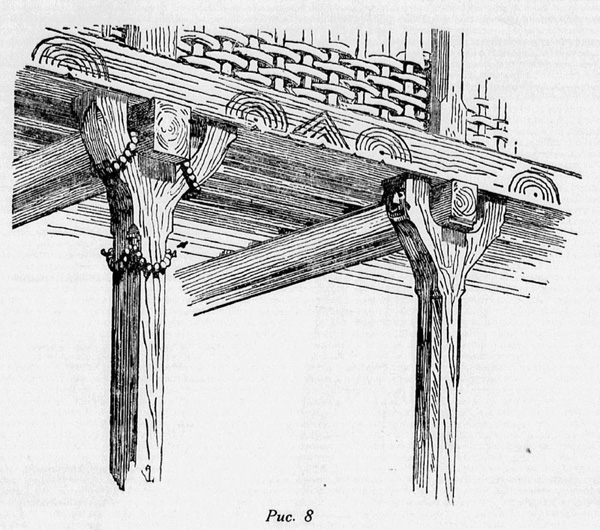

Мы знаем все капители из руин Персеполя. Многие из них имеют форму, показанную на рис. 6. И вот, в тех же краях, в Ассирии, в Иране, еще теперь можно встретить крестьянские хижины, потолки которых покоятся на столбах с развилками, как изображено на рис. 7. Эти столбы, вне всякого сомнения, служат прообразом указанной формы каменных капителей из Персеполя. Эта вилообразная форма имеет двоякое преимущество: она не только облегчает подушку на колоннах фасада, но позволяет также уложить в развилках перпендикулярно фасаду деревянные балки, несущие деревянный накат, который, таким образом, оказывается уложенным на одном уровне с подушкой фасада. Рис. 8 поясняет это примитивное устройство деревянной конструкции, где строитель стремился избежать сопряжения (или врубки) шипом, которое стало применяться после усовершенствования инструментов и всех строительных приемов. Вот эти-то деревянные постройки, вероятно, и воспроизводились в камне народами Азии. Все, что дошло до нас из памятников их архитектуры, возведенных из тесаного камня или высеченных в скале, с полной наглядностью подтверждает наше положение. Однако приемы эти не имеют никакого отношения к греческому храму. Нужно ли нам искать более разительных примеров? Посмотрите на малоазиатские гробницы, целиком высеченные в скале; каждый может составить о них представление, перелистав гравюры, выполненные по рисункам Тексье; пролеты этих подземелий до полной иллюзии сходны с деревянными конструкциями. Древнейшие постройки центральной Америки открывают глазу наблюдателя те же особенности, ибо все зарождающиеся цивилизации идут одинаковым путем.

|

|

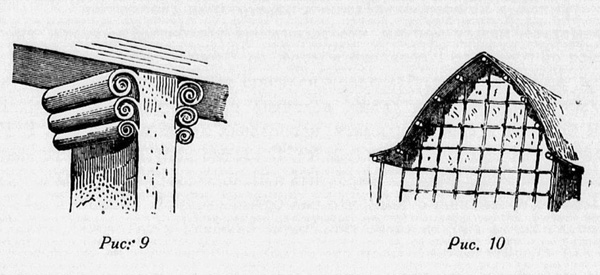

Подражание деревянным конструкциям наблюдается в древнейших зданиях Востока даже в мельчайших деталях. Мы часто встречаем, например, в верхней части столбов расположенные один над другим завитки, образующие украшения, показанные на рис. 9. Разве не очевидно, что эти завитки — не что иное, как стружки, стесанные плотником, отесывающим деревянные столбы? Орнамент содержит бусы из зерен и множество других изображений, легко вырезываемых на дереве, на которые столь щедры первобытные народы, имеющие много досуга. Переходя от деталей к ансамблям, мы находим в Индии ряд каменных культовых сооружений, странным образом напоминающих описанную Витрувием пирамиду из дерева, т. е. постройку из древесных стволов или бамбуковых палок, положенных друг на друга горизонтально уступами от основания к крыше. Другие здания напоминают огромные корзины, сплетенные из бамбука и украшенные гирляндами бус, фигурками, завязками, кольцами.

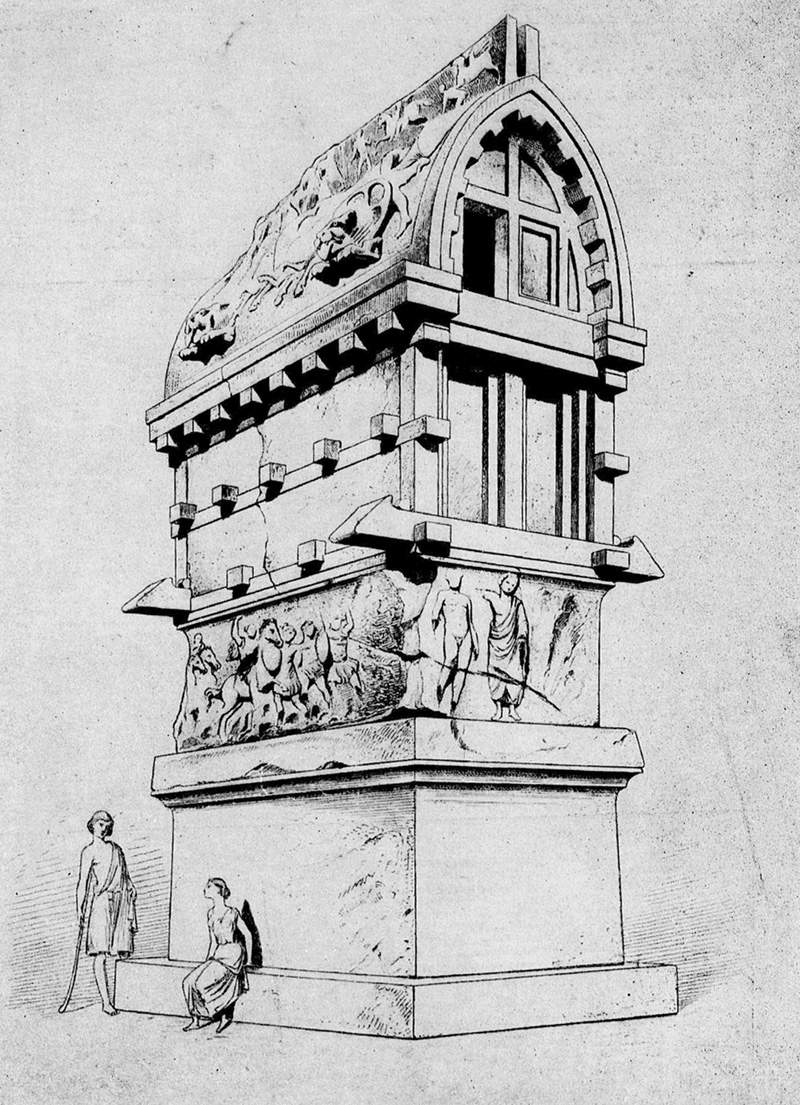

В Индии до сих пор строят дома из бамбуковых решеток, установленных вертикально, промазанных глиной и перекрытых другими решетками, на которых лежит крыша из древесных листьев, соломы или тростника (рис. 10). В той же стране древнейшие каменные здания воспроизводят эту форму. Чтобы закончить наш общий обзор деревянных конструкций, отправимся в Британский музей посмотреть на известную ликийскую гробницу, воспроизводящую в более прочных материалах архитектурные памятники, которые в отдаленную эпоху строились в этой местности, несомненно, из дерева. Разве это не громадный деревянный саркофаг, в котором ясно видны все части — врубка, переплет, вплоть до носилок для переноски саркофага? Изучим внимательно рисунок (табл. I) этого любопытного памятника, высеченного из трех каменных блоков. Разве не кажется, что это — деревянная конструкция, состоящая из стоек, поперечин, перекладин и филенок? Разве это не деревянная крышка, поставленная на саркофаг, высеченный из глыбы мрамора? Скульптура на гробнице заставляет предположить, что последняя относится к очень ранней эпохе. Если это не так, то гробница достаточно ясно свидетельствует о том, что народы Малой Азии и Греции, воспроизводя в камне деревянные конструкции, передавали их весьма откровенно. Здесь модильоны, или мутулы, не повернуты лицевой стороной книзу, как в греческих храмах, вертикальные стойки имеют квадратное, а не цилиндрическое сечение; крыши представляют собой подлинные щипцы, образованные (скатами, на которых лежат горизонтальные прогоны, несущие изогнутую, а не прямолинейную крышу, что соответствует первичным особенностям деревянных домов. Конек крыши состоит из двух досок, покрытых с лицевой стороны резьбой. Брусья настила врезаны в продольные балок, чтобы избежать зазора. Концы брусьев верхнего настила зажаты между двумя схватками. Нижние концы четырех вертикальных стоек врублены в брусья нижней обвязки, служившие ручками, которые очень ясно видны на рисунке. Памятник этот обнаруживает любопытный факт, который свидетельствует, во-первых, о том, что первоначально у этих народов тело клали в каменный или мраморный саркофаг, покрывавшийся затем деревянным саркофагом, а во-вторых, о том, что греческий храм является каменной конструкцией, а не воспроизведением конструкции деревянной.

|

| Таблица 1. Ликийская гробница |

Заметьте, между прочим, что гигантский восточный материк, простирающийся от Китая до Каспийского моря, до Черного моря и до Персидского залива, во все времена, благодаря наличию высоких гор, благодаря исключительному плодородию долин, величине орошающих их рек, благодаря своим болотам и своему климату, изобиловал лесом всех пород. В Греции же никогда не было ничего подобного. Я охотно допускаю, что ее ныне оголенная почва могла некогда вырастить немало лесов; но каковы могли быть эти леса по сравнению с теми, что так буйно растут в Индии? Разве в Греции росли когда-нибудь такие гигантские бамбуки и тростники, столь удобные для строительства? Если существовал когда-либо на греческой почве строительный лес, он, несомненно, быстро был уничтожен. Рассмотрим же греческий храм.

Прежде всего, какова была программа? Надо было выстроить целлу — замкнутое помещение, окружив ее портиками, чтобы защитить ее и укрыться самим. Нет ничего проще. Четыре стены с дверными проемами; вокруг — опоры, несущие плоские перекрытия, защищенные, в свою очередь, выступающим карнизом; надо всем — два оката для стока дождевых вод с боков, где нет входов. Чисто рациональная программа. Каковы средства для ее выполнения?

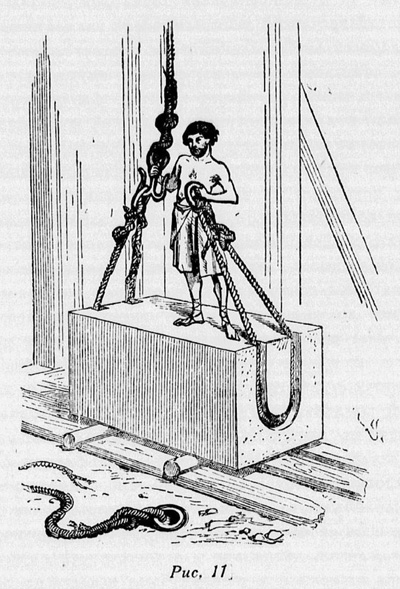

Архитектор ищет по соседству карьер. Он его обязательно находит, потому что Греция и Сицилия изобилуют известняками, а греческие города обычно строились на плато или на склонах холмов, вследствие чего греческий город имеет акрополь — каменный холм, созданный природой или человеческими руками, вокруг которого группируются жилища и общественные здания. Поблизости имеются мысы и горы, доставляющие обильное количество материалов. Карьер найден; однако архитектор не имеет мощных машин, которыми нас снабдила современная техника; он располагает лишь мускульной силой своих рабов. Он поэтому, естественно, будет стремиться избежать трудностей, связанных с отдаленными перевозками тяжелых глыб. Однако традиции его искусства, искусства, пришедшего из Египта и с Востока, как раз требуют применения материалов значительных размеров; сети допускают только вертикальные опоры и плоское перекрытие; следовательно, ему надо согласовать требования этого искусства с доступными ему техническими средствами. Вот как он поступает. Окружающие трудности его не останавливают, наоборот, они становятся мощным стимулом для его художественного гения и претворяются в искусство. Греческий архитектор справедливо полагает, что целла его храма может быть сооружена из мелкого материала, она состоит из стены, имеющей две видимых лицевых поверхности, внутри и снаружи храма. Две лицевых поверхности — это два слоя камней. Выстроить стену нормальной толщины из материала, не достигающего этой толщины, но состоящего из квадратов только с одной отесанной поверхностью, образующих лицевую сторону стены, подобно двум сложенным толстым плитам, — это идея, мало достойная строителя, но вполне достойная логически мыслящего человека. Греки чрезвычайно логичны, и вот наш архитектор приказывает высекать в карьере квадры, имеющие каждый только одну лицевую сторону; из этих-то квадров он и воздвигает целлу. Между тем, он замечает, что его двухсторонняя кладка образует две несвязанных стены; чтобы скрепить их, он помещает на некотором расстоянии один от другого длинные камни, уложенные тычком. Ему нужны вертикальные опоры, колонны; он понимает, что эти изолированные столбы для большей устойчивости должны быть сложены из глыб максимальных размеров. Как самые карьеры, так и доступные ему средства перевозки редко позволяют воздвигать монолитные столбы. В карьере он выбирает наиболее толстые слои породы, у самого откоса, там, где пласты известняка выходят наружу; он намечает на верхней поверхности пласта круг, диаметра, выбранного для будущей колонны; вокруг он велит рыть ров такой ширины, чтобы в нем мог поместиться каменотес; таким образом он вытесывает цилиндр из целого куска породы. Добравшись до нижней поверхности пласта и полностью вскрыв ров со стороны откоса, он отваливает на сторону свой цилиндр, т. е. кладет его на бок, а потом опускает его, как каток, вниз, под откос. Там он делает квадратное отверстие в центре каждого из оснований цилиндра, он прилаживает по стержню в каждое отверстие; затем при помощи рамы и канатов он катит барабаны колонн до самого храма. Следовательно, техническая необходимость заставляет его применить для наиболее объемистых глыб цилиндрическую форму, как наиболее удобную для передвижения. Все, что здесь сказано, отнюдь не гипотеза: каждый может видеть близ Селинунта в Сицилии карьеры, которыми пользовались обитатели этой греческой колонии. Место это, известное до сих пор именем Cava di Casa (строительный карьер), дает нам представление о всех последовательных операциях. Мы видим там огромные цилиндры диаметром не менее 3 м 50 см и высотою в два-три диаметра, до сих пор еще не отделенные от известкового пласта, другие от собственной тяжести скатились до самого низа откоса, третьи остались в пути; четырехугольные отверстия выдолблены в центре обеих плоскостей цилиндра. Жестокое разрушение многолюдного Селинунта, произведенное арфагенянами, остановило эти глыбы на пути их следования к месту назначения. Никакие древние развалины не производят такого глубокого впечатления, как эти еще свежие следы человеческой работы, которая, кажется, остановилась только вчера. Но колонны храма — не единственные элементы постройки, которые должны обладать огромным объемом. Перемычки, уложенные по колоннам, при больших размерах храма будут по необходимости иметь также значительную кубатуру. Греческий архитектор при добывании этих каменных блоков поступит так же, как и при возведении стен целлы; он составит их из двух длинных противолежащих камней: одного — лицевой стороной наружу, а другого — внутрь портика, с зазором между ними. Опыт вскоре покажет ему, что метод этот, кроме большей легкости перевозки, обладает еще и другими преимуществами. Дело в том, что известковый камень, в том числе и мрамор, часто имеет трещины по слою, незаметные во время добычи, но обнаруживающиеся позднее, под давлением вышележащих частей конструкции, и вызывающие непоправимый перелом перемычки. Между тем, два уложенных рядом архитрава удваивают прочность перекрытия, ибо если один из них дефектен, то другой, спаренный с ним, может выдержать тяжесть и предупредить неминуемый обвал. Поэтому греческий архитектор неизменно пользовался этим методом, когда употреблял известняки незначительной прочности, вроде сицилийских. Все материалы для храма, доставленные на площадку, наш архитектор поднимает и укладывает на место самыми остроумными способами. При установке цилиндрических барабанов колонн он использует четырехугольное отверстие в центре одной из постелей; придав его вырезу форму ласточкина хвоста, он воспользуется волчьей лапой для подъема камней, или же, стесав на цилиндрической поверхности несколько сантиметров, он оставит два шипа, которые помогут ему удержать канат, поднимающий камни на их места, ибо при кладке насухо без раствора и без закрепления они прибудут на предназначенное для них место подвешенными, а раз они уже стали на место, их нельзя больше сдвинуть. Все способы подъема на веревках должны быть скомбинированы таким образом, чтобы нижняя постель оставалась совершенно нетронутой. Капители легко поднять в вертикальном положении, пользуясь углами абака. Куски архитрава, длинные и тонкие, укладываемые конец к концу и имеющие, следовательно, две скрытых стыковых поверхности и одну или две лицевых стороны, а также видимую снизу нижнюю постель, или соффит, должны быть привязаны и подняты за торцы. Архитектор подготовит подъем этих камней на веревках, выдолбив на торцевых поверхностях каждого камня желобок, достаточно глубокий, чтобы пропустить в него свободно скользящий канат, как показано на рис. 11. Когда камень станет на место, он вытащит канат из желобка. Сухая укладка камней осуществлялась греками с редким совершенством. Камни в этом случае нельзя было поднимать на носилках по подмостям лесов на разную высоту и укладывать при помощи рычагов на штыри, как это делается теперь. Их нужно было поднять над тем самым местом, куда их предстояло уложить, и затем опустить, осторожно и точно.

|

Если бы они легли неправильно, их нельзя было бы оторвать, поскольку механизмы были недостаточно мощны для преодоления силы сцепления двух горизонтальных поверхностей, сглаженных и точно подогнанных. Указанной точности кладки можно было достигнуть в те времена только при помощи больших подъемных кранов, пододвигавшихся и нависавших последовательно над каждой колонной, а после установки таковых — над каждым промежутком между колоннами для подъема архитравов, триглифов, метоп, карнизов и т. д. Не забудьте, кстати, что греки были народом мореплавателей и, как таковые, в очень раннюю пору имели уже подъемные механизмы, сделанные с большим искусством, простотой и совершенством.

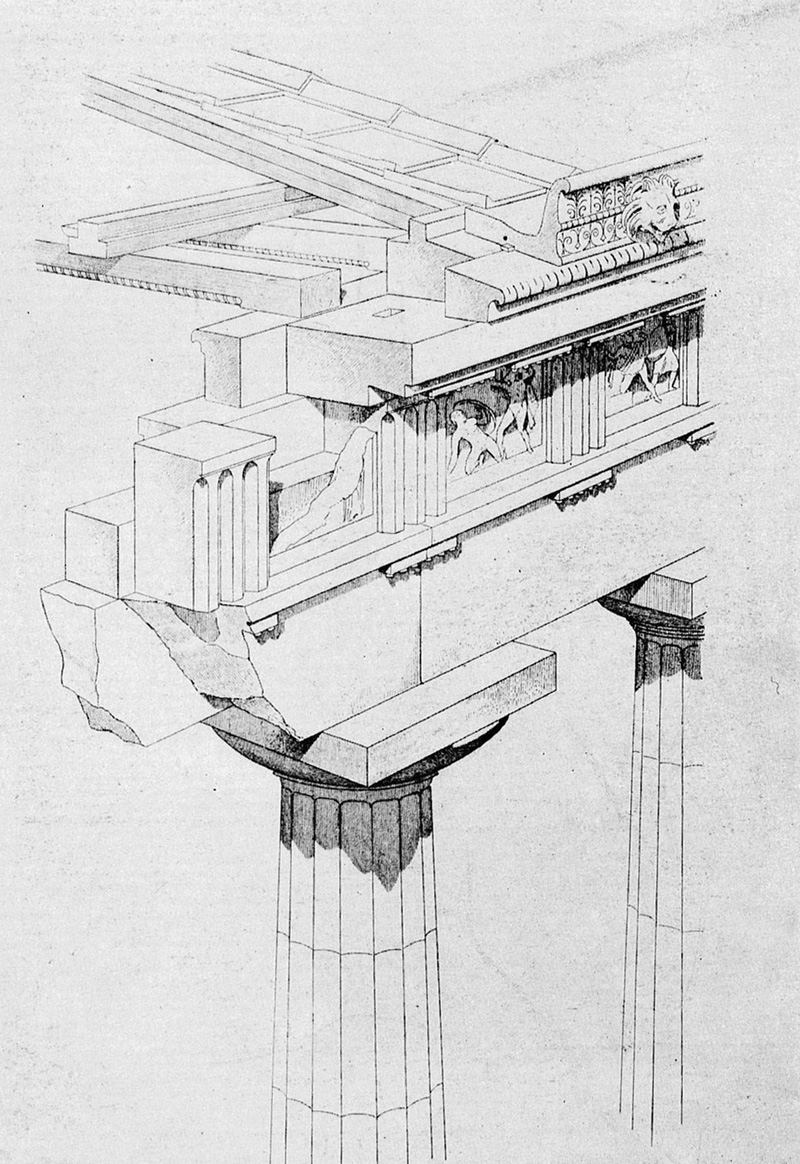

После краткого описания материальной стороны, перейдем теперь к изучению здания, как такового. Посмотрим, как воздвигается греческий храм. После того как выстроены целлы и установлены колонны, архитектор замечает, что архитравы, перекинутые с одной колонны на другую, могут, вследствие своей длины, переломиться под нагрузкой. Поэтому он на вершину колонн укладывает выступающие во все стороны камни-капители.

Абак дорийской греческой капители имеет квадратную форму; две его стороны, благодаря сильной выдвинут ости, соответственно уменьшают пролет архитравов; остальные две — наружная и внутренняя — не нагружены ничем. Если бы греческая дорийская капитель была воспроизведением деревянной подушки, эти оба выступа, внутренний и внешний, выступающие за отвес архитрава, не имели бы, как я уже доказывал выше, никакого смысла. Наоборот, эти выступы полностью оправдываются каменной конструкцией. Наиболее крупными из частей, составляющих греческий дорийский ордер, являются архитравы, т.е. перемычки, переброшенные с одной колонны на другую; ибо, если можно возвести колонну, составив ее из более или менее многочисленных барабанов, этого нельзя сделать в отношении архитравов, у которых длина должна равняться расстоянию между осями колонн, а толщина должна быть достаточной, чтобы обеспечить необходимую прочность. Мы только что видели, что эти камни поднимают за их противоположные концы и укладывают насухо. Чтобы опустить столь тяжелые камни точно на предназначенное им место, т. е. на абак капители, необходимо было проделать эту работу с достаточной ловкостью, точностью и уверенностью, ввиду опасности отклонения колонны от вертикали. И тут-то внешние и внутренние выступы капители приносили большую пользу: они позволяли уложить снаружи и внутри длинные деревянные брусья, обеспечивавшие выравнивание колонн и придававшие им должное единообразие; они позволяли также рабочим-укладчикам стоять по обеим сторонам архитрава без всяких лесов, направляя и осторожно укладывая камни на капители; при этом возможность ошибки была исключена, поскольку между этими деревянными брусьями оставалось место только для архитрава. Нужно отметить, что все древние строители скупо пользуются лесами; они (и особенно греки) не любят делать ненужные по видимости работы, после которых не остается следов. Несколько греческих храмов остались незаконченными и дошли до нас в стадии отески камней, как, например, храм в Сегесте. Видно, даже при малом знакомстве с практикой нашего искусства, что материалы, из которых построены эти здания, укладывались такими простыми способами, как подъем и опускание на веревках, и что строители старались пользоваться по возможности самым зданием в качестве лесов, оставляя выступы для укладки продольных и поперечных подмостей соответственно необходимости. Вообще, строители избегают поднимать крупные блоки при возможности поступить иначе. Над плоскими перекрытиями или архитравами кладутся камни сравнительно небольшого объема. Архитектура явно идет на уступки строительным возможностям, с тем, чтобы избежать трудностей или слишком больших расходов. Фриз, покоящийся на архитраве, состоит из ряда небольших камней, между которыми помещены плиты, поставленные на ребро, с заполнением сзади, часто в несколько рядов. Карниз выступает незначительно и не занимает всей толщины фриза, хвост его — не больше, чем нужно для того, чтобы напуск карниза уравновешивался (см. табл. II). Вместе с тем, строитель, скупой на материалы, своей догадливостью ухитряется исправить недостатки, связанные с их непрочностью. Он замечает, например, что дождевая вода, согласно физическому закону, стекает по горизонтальной нижней поверхности выступа карниза; он превращает эту нижнюю поверхность в капельник, т.е. делает ее наклонной, для того, чтобы вода непременно стекала, достигнув ее ребра.

Таковы эти усовершенствования, в которых участвовала одна лишь сообразительность. Казалось бы, человек должен был удовлетвориться. Нисколько. На сцену приходит искусство. Здание наше воздвигнуто под ясным небом, с которого солнце льет свои ослепительные лучи десять месяцев в году. Художник замечает вскоре, что цилиндрические столбы его храма, вследствие оптической иллюзии, кажутся более толстыми в своей верхней части, чем у основания. Его разум, так же, как и его глаз, протестует против этого. Он заменяет цилиндры усеченными конусами. Возможно, что интересы устойчивости уже раньше потребовали утонения стволов. Он замечает также, что промежуточные камни, т.е. капители, несущие архитрав, принижают колонны своей массой. Он сохраняет их четырехугольную форму в верхней части, там, где требуется прочность, снизу же он отесывает их, и этим элементом, имеющим округлую форму, создает переход от ствола колонны к четырехугольному абаку. Но художник еще не удовлетворен. При фронтальном освещении колонны кажутся плоскими, а в тени — мягкими и расплывчатыми. Он нарезает по длине колонн плоские грани, вскоре затем он углубляет эти грани и создает каннелюры, достаточно глубокие, чтобы на их ребрах сосредоточивался боковой свет, и вместе с тем не создающие препятствий и опасности, что люди, проходящие вдоль ряда колонн, будут ушибаться. Солнечный свет, образуя на стволах ряд световых и теневых продольных полос, придает колоннам значительность, терявшуюся, когда они были просто коническими. Чувство подсказывает художнику, что нужно повторить основные линии формы, значение которой хочешь сделать понятным для глаза, так же, как чувство подсказывает музыканту, что главная фраза станет понятнее, если она несколько раз повторится в его мелодии. Действительно, вертикальная линия колонны приобретает тем большую значимость, чем чаще она повторяется на поверхности колонны. Художник, однако, понимает, что достаточно сделать понятной свою мысль, но что следует избегать назойливых повторений, чтобы не утомлять восприятие; поэтому он вырезает на стволах колонн лишь ограниченное число каннелюр, строго необходимое для достижения желаемого эффекта. Как я уже говорил, после установки колонн, капителей и архитравов архитектору больше негде применять крупные блоки; он помещает на архитраве своего храма квадратные камни небольшого размера. Отдельно лежащие камни он помещает сначала над каждым швом архитрава, увенчанного лист елью, а затем — в середине каждого промежутка между колоннами, с тем чтобы максимально уменьшить нагрузку архитрава. Но недаром он грек: он хочет сделать очевидной, понятной всем свою остроумную комбинацию; поэтому на внешней лицевой стороне каждого из камней, помещенных между архитравом и карнизом и образующих как бы маленькие отдельные столбы, он делает триглиф, т.е. вырезает на лицевой стороне вертикальные желобки, которые, как подсказывает его чувство, характеризуют несущий элемент. Его чувство безусловно верно и рассуждение правильно, ибо он поступал таким же образом, когда вопрос шел о том, чтобы подчеркнуть функции колонны, как вертикальной опоры. Триглиф также является вертикальной опорой, и он подчеркивает это с полной наглядностью.

Греческому архитектору свойственны все достоинства и слабости рассудочности: он старается наглядно показать всем, что различные части его здания выполняют полезную, необходимую функцию. Он хочет устранить самую возможность обвинения в том, что он уступил капризу; ему недостаточно того, что его здание прочно, — он стремится еще подчеркнуть это впечатление прочности; но он никогда не скрывает способов, которые применяет; руководимый художественным чутьем, он облекает каждую часть своего здания в формы, замечательно искусно подобранные для занимаемого ими места; что же касается производимого ими эффекта, то вкус ограждает его от излишнего педантизма, утомляющего зрителя и внушающего ему своей чрезмерной рассудочностью отвращение к рассудку.

|

| Таблица 2. Дорийский ордер |

Для заполнения пустот, остающихся между триглифами, архитравом и карнизом, он помещает в это пространство плиты, ставя их на ребро и несколько отступая вглубь; предварительно он поручает своему собрату скульптору изваять барельефы на этих плитах, обрамляемых триглифами, архитравом и карнизом. На табл. II изображена вся эта конструкция в целом; она, по моему мнению, глубоко правдива и отнюдь не отражает, как это доказывалось, старой традиции, перешедшей от деревянного сруба, но представляет собой подлинную каменную конструкцию. В колоннах, с их цилиндрически-конической формой, в капителях с квадратными абаками, в антаблементе с его триглифами, инкрустированными метопами и карнизом с наклонным слезником, в этом способе накладывания одной части на другую — повсюду выступает камень, высеченный, отесанный, уложенный на постель, выявляющий свою природу и выполняемую им функцию. Дерево играет в греческом храме известную роль, но роль совершенно второстепенную, совершенно обособленную от каменной конструкции. Греки были слишком здравомыслящими людьми, чтобы помещать на архитраве или на балке (допуская, что архитравы были первоначально деревянными балками) поперечные балки, торцы которых отесаны наподобие триглифов, чтобы перекрывать портик пролетом всего лишь в два-три метра!

Кроме того, все факты, без исключения, говорят против такого происхождения. Поперечные балки деревянного наката портика или мраморные перемычки и плиты, перекрывающие портик и образующие его потолок, помещаются не на архитраве, а на фризе, т. е. над триглифами; место, которое им отведено, выступ, который их поддерживал, сохранились еще во всех храмах. Это место свидетельствует о том, что балки были отесаны пропорционально их длине, т.е. имели сечение в 15—25 см, или достаточную площадь для укладки горизонтальных мраморных плит, в тех случаях, когда последние заменяли деревянное перекрытие. Триглифы иногда принимали за торцы поперечных балок, так же как слезники на карнизе считали концами стропильных ног. Это предположение могло бы еще показаться правдоподным в отношении боковых фасадов храмов, но что означали бы концы стропильных ног на фасаде под фронтоном? Мы считаем греческих художников людьми слишком разумными и не допускаем, чтобы они могли пойти на такую грубую бессмыслицу. Если бы слезник соответствовал выступу стропильных ног, переходящих за края фриза, то они не поместили бы слезника у основания фронтона. Они отметили бы под выступами карниза этого фронтона стропильные прогоны, раз уже они так хорошо отражали в своей каменной конструкции все без исключения части деревянной конструкции. На табл. I, изображающей ликийскую гробницу, которая на самом деле является подражанием деревянной конструкции, мы, однако же, не видим подобных несообразностей; стропильные прогоны отмечены на щипцах, а брусья наката, несущего крышу, не повторяются на лицевой стороне щипца, но показаны только на боковых сторонах.

Греческие храмы — это каменные здания, в которых система плоского перекрытия разработана разумно и со вкусом: почему бы не видеть в них (просто то, что есть на самом деле, и зачем настаивать на том, что греки, изобретатели логики, люди одаренные тонким чутьем, могли забавляться воспроизведением деревянной конструкции в камне, что, в сущности, является чудовищной глупостью? Подобное подражание могло иметь место у индусов, оно могло быть распространено у ассирийцев и у народов Малой Азии, — это возможно. Но у западных греков! Поистине, предполагать это, значит недооценивать гений этого народа!

Подобные толкования происхождения архитектуры античной древности и средневековья отличаются скорее изобретательностью, чем продуманностью, и дают ложное направление изучению искусств, а следовательно, и самим художникам. Было бы полезно, по нашему мнению, встать на путь правдивого объяснения памятников искусства, показывая их действительную сущность, а не выдавая их за то, что мы хотели бы в них видеть. Греческие каменные храмы так же мало похожи на копии деревянных хижин, как наши церкви на воспроизведение дремучих лесов Галлии и Германии. Такого рода басни хороши для развлечения праздных мечтателей, но никуда негодны и бесполезны при объяснении происхождения искусства людям, которые готовятся к практической работе в этой области.

Триглифы над архитравами заменяли решетку. Это — каменные подставки, облегчающие, как мы уже говорили, архитрав, благодаря своему изолированному положению и оставленным между ними промежуткам. По-видимому, первоначально интервалы между триглифами часто оставлялись пустыми.

В трагедии «Ифигения в Тавриде» Орест и Пилад хотят войти в храм Артемиды, чтобы похитить статую богини. Пилад предлагает проникнуть в целлу через отверстия, оставленные между триглифами. «Смотри, — говорит он Оресту, — в пустых промежутках триглифов достаточно места, чтобы через них могло пройти тело». В этом буквальном переводе греческого текста не стоит: «между триглифами»; но это говорят не архитекторы, а в разговорном языке можно сказать «в триглифах» или «в промежутках триглифов», как мы сказали бы сейчас «в балясинах перил» вместо того, чтобы сказать «между балясинами перил». Это место у Еврипида представляет для нас двойной интерес: здесь не может быть речи о промежутках, оставленных между триглифами, помещенными на колоннах, так как оба героя могли этим путем проникнуть только в открытый портик, и было бы значительно проще пройти между колоннами, чем пролезать в отверстия, оставленные между триглифами; но в тексте, очевидно, говорится о триглифах, помещенных на стене целлы, что, кстати, часто встречается. Не оставлялись ли эти пустые пространства между триглифами, помещенными на вершине стены целлы, для того, чтобы они пропускали свет и воздух во внутреннее помещение? Эта гипотеза заставляет предположить, что целла не имела верхнего света.

Вернемся к конструкции греческого храма. Греческий архитектор допускает симметрию: это — инстинкт человеческой природы; но он не позволяет этому инстинкту взять верх над разумом. Строя свой храм, он сначала сооружал целлу — огороженное пространство, отведенное для божества — в виде самостоятельной конструкции; это была каменная ограда незначительной толщины, вокруг которой он поставил колонны своего портика, оставив между оградой и колоннами проход, достаточно широкий по сравнению с размерами целлы. Он мало заботился о соблюдении соответствия между осями угловых столбов целлы, ант и колонн портика. Он понял, что эти соотношения не могут быть учтены при выполнении. Единственная его забота — это расположить части так, чтобы деревянное перекрытие портика могло покоиться на стене целлы и на внутренних фризах портика. Это единственное, чем он руководствуется. Разум советует ему еще более освободиться от того, что мы называем законами симметрии; его внимание сосредоточено на углах создаваемого им портика; он видит в этих точках изолированные колонны, которые должны нести большую нагрузку, чем остальные, он сомневается в надежности архитравов; он предвидит, что если один из архитравов, опирающихся на этот угол, проломится, то он при своем разрушении опрокинет угловую колонну. Разум подсказывает ему, что будет надежнее уменьшить расстояния между угловой и обеими соседними с нею колоннами по сравнению с остальными межколонными промежутками портика, а также увеличить диаметр этой угловой колонны, и он следует советам своего разума, вопреки законам симметрии. Это различие промежутков между осями колонн позволяет ему поместить триглиф на углу фриза (что также вполне разумно, поскольку триглиф составляет опору, которая нужна именно на углу конструкции), не увеличивая при этом чрезмерно промежутка между тремя крайними триглифами. Разрешив эти затруднения, касающиеся всей конструкции в целом, архитектор переходит к обследованию деталей; он заметил, что во время дождя вода стекает на фасад наружного карниза и, смешиваясь с пылью, оставляет коричневатые пятна, которые омрачают венчающую часть его здания, между тем как он хотел бы, чтобы крайний, завершающий выступ ярко выделялся на фоне лазурного неба. Он помещает на этот карниз мраморный или глиняный желоб, с выступающими рыльцами, расположенными на некотором расстоянии, и таким образом отводит воду с поверхности карниза; но вскоре на самом желобе появляются пятна от дождя; архитектор покрывает его скульптурными украшениями и окраской, чтобы скрыть этот дефект. Чем больше человек, обладающий врожденным артистическим чутьем, наблюдает, тем большее поле открывается для его наблюдений. Но наблюдения художника и ученого дают различные результаты. Ученый наблюдает, чтобы сравнить, сделать вывод, короче говоря — чтобы знать. Художник наблюдает, чтобы не останавливаться на выводах; они говорят ему о необходимости увеличить, изменить, уничтожить действие физических законов, способствовать им или бороться с ними. Художник видит, что на ярко освещенном цилиндре имеются лишь две полосы: светлая и теневая; он изменяет этот эффект, вводя свет при помощи каннелюр и в теневую часть; таким образом он заставляет естественный свет как бы моделировать его колонну. Он видит, что широкий абак его капители почти весь день отбрасывает длинную тень на вершину колонны и что эта тень, которую непосредственное отражение света от земли делает совершенно прозрачной, настолько светла, что невозможно различить места соединения капители с колонной; он видит, что этот мягкий, неопределенный эффект лишает архитектурную деталь той иллюзии массивности, которая должна преобладать над игрой вертикальных линий света и тени, создаваемой каннелюрами; поэтому он проводит но линии соединения капители с колонной несколько глубоких борозд; чтобы еще более усилить мощный эффект этих линий, он окрашивает их в темный цвет и таким образом разрушает действие тени, оскорбляющее его художественное чутье. Он видит, что отблеск яркого света ослабляет тень. Он заметил, что тень под абаком, выступы которого задерживают свет, очень резка, что переход от света к тени слишком внезапен, что вершина колонны теряется из вида и что архитрав кажется не поставленным на массивную опору, а висящим над пустым пространством; между тем, необходимо сохранить четкий выступ капители и его мышление конструктора задает вопрос: что же делать? Он ищет и находит форму, глубоко продуманную и тонко исполненную; это — круглый вал, поддерживающий абак; этот вал он резко загибает у соединения с абаком, так что в точках касания закругление вала освещается наиболее ярко; так же освещен и абак, а затем свет, переходя в полутень, постепенно исчезает по направлению к шейке. Таким образом художнику удается сочетать чрезмерно яркое освещение абака и слишком резкую тень, отбрасываемую им; неудовлетворенный этим первым результатом, он придает профилю вала суживающуюся к шейке, почти коническую форму, чтобы на эту поверхность попадало максимальное количество света, отраженного от поверхности земли и окружающих стен, освещаемых солнцем. Таким образом, благодаря тонкому наблюдению игры света, тени и отражения, он использует эти естественные эффекты с неподражаемым искусством, создавая зрительное впечатление, которого требует его глаз, и сохраняя, даже внешне, те формы, которые его разум продиктовал ему как самые лучшие и самые прочные.

Каждый изучающий архитектуру найдет у себя под рукой изображение дорийского греческого ордера и сможет легко проверить правильность наблюдений греческого художника. Что касается внешних форм, принятых в греческой архитектуре, то породившей их первопричиной является, очевидно, солнце. Греческий художник замечает, что на некотором расстоянии колонны его храма хотя и каннелированные, все же не отделяются от стены, когда свет падает на них в направлении, перпендикулярном к стене целлы; он видит, что их светлые части сливаются с освещенной стеной целлы и что тени, отбрасываемые этими колоннами на находящуюся за ними вертикальную стену, как будто совершенно нарушают распределение пустого и заполненного пространства, т.е. колонн и промежутков между ними. Тогда архитектор призывает на помощь живописца; он велит ему покрыть эту заднюю стену густым тоном, поглощающим свет, коричневым или красным; для того, чтобы даже зрительно не нарушать конструкции своего здания, он велит провести на этой стене на некотором расстоянии одну от другой тонкие светлые горизонтальные линии; эти линии напоминают глазу, что стена возведена горизонтальными рядами; видимые в промежутках между колоннами, с их светлыми вертикальными линиями, эти горизонтальные линии четко отделяют конструкцию на заднем фоне от расположенных перед ней вертикальных опор. Это применение живописи на наружной стороне здания было настолько необходимо в стране, где воздух необычайно прозрачен, что в настоящее время, когда мы смотрим, например, с известного расстояния на храм Тезея в Афинах, лишившийся своей живописи и освещенный солнцем, то мы не в состоянии отличить светлые колонны от светлой же стены целлы свет, падающий в различных планах, сливается и кажется освещающим одну поверхность.

Если (мы рассмотрим все части греческого храма, если мы изучим их каждую в отдельности и в их непосредственных взаимоотношениях со всем целым, мы повсюду встретим влияние этих тщательных, тонких наблюдений, обнаруживающих наличие искусства, тонкого чутья, подчиняющего все формы разуму, причем не сухому и педантичному разуму геометра, а разуму, направляемому чувством и наблюдением законов природы.

Этот весьма краткий обзор приемов, применявшихся греческими архитекторами, показывает, что если в Афинах Парфенон — на своем месте, то в Эдинбурге, где солнце выглядывает из тумана лишь на несколько дней в году, он был бы смешным. Этот обзор, надеемся, доказывает также, что и жители Эдинбурга, если бы небо одарило их столь же совершенными чувствами, какими были одарены греки, поступали бы в этом климате по-другому, чем на берегах Архипелага и Средиземного моря. Сущность искусства, таким образом, заключается не в той или иной форме, а в принципе, в том или ином логическом методе. Поэтому нет никакого основания защищать положение, что какая-то форма искусства есть Искусство с большой буквы, и все, что за пределами этой формы, — варварство; поэтому-то искусство ирокезов или французов эпохи средневековья может не быть варварским. Важно не то, насколько приблизился ирокез или француз к формам греческого искусства, а насколько он применяет методы последнего. Находясь в другом климате, с иными потребностями и нравами, он должен был бы, следуя принципам греков, отклониться от форм, применявшихся последними, как раз настолько, насколько его климат, потребности и нравы отличаются от климата, потребностей и нравов греков. Впрочем, теперь никто серьезно не станет рекомендовать точного воспроизведения форм греческой архитектуры. Означает ли это ненужность изучения этих форм? Конечно, нет. Изучение это необходимо архитектору, но необходимо при условии, что оно не остановится на формах, но устремится на поиски принципов, являющихся принципами всех искусств. Воспроизводить в Париже или в Лондоне греческий храм— варварство, ибо перенесение копии этого памятника на чуждую почву свидетельствует о незнании принципа, по которому он воздвигнут, а незнание есть варварство. Отказываться от внимательного и тщательного изучения греческого искусства — варварство, ибо греческое искусство удачнее всех подчинило форму принципам этого народа, принципам, которые он не выдумал, но твердо усвоил, следуя им без отклонений. Не различать в видах искусства, чуждых греческому, заложенные в них правильные принципы — также есть варварство.

Выше мы поясняли, почему греки в деталях конструкции своих зданий отказываются от симметрии в пользу расположения, продиктованного разумом, когда это расположение не согласуется с требованиями симметрии. Но мы наблюдаем это обстоятельство не только в деталях греческой архитектуры, но и в архитектонике целого. Эрехтейон афинского Акрополя являет тому разительный пример. Как всем известно, это — соединение трех храмов или помещений (два из них находятся один над другим) с тремя портиками на разных уровнях. Два из них ионийского ордера, а третий состоит из кариатид, несущих антаблемент. Даже в готической архитектуре, по общему мнению мало подчиняющейся законам симметрии, нельзя найти памятника, по виду более прихотливого и, пользуясь современным выражением, более живописного. Живописность эта обусловлена рядом причин. Грунт нельзя было трогать, так как здание строилось над источником, который Посейдон исторг из земли ударом своего трезубца, и над оливковым деревом, выросшим по повелению Афины! Это было священное место на северной оконечности плато, занятого Акрополем, там, где скала получает уклон к северу, перед тем как перейти в отвесный откос.

Архитектор Эрехтейона обязан был считаться с естественным профилем скалы, но его подзадорила возможность использовать неровность почвы, поставив перед собой новую оригинальную задачу: доказать возможность возведения здания, приятного на вид, без применения банальных правил симметрии. Он как будто даже находил удовлетворение в отыскании и мужественном преодолении трудностей, нисколько не скрывая живописности своего плана и своих фасадов и, наоборот, подчеркивая эту живописность большим разнообразием в композиции. Этот маленький греческий памятник справедливо слывет шедевром, но попробуйте найдите современного архитектора, который решился бы в такой же мере освободиться от правил симметрии, даже искупая этот недостаток (если это вообще недостаток) исключительным изяществом деталей и красотой исполнения. Подобная смелость могла быть и была допустима лишь в Афинах, потому что художник знал, что он находился в среде артистического народа, способного понять мотивы подобной смелости, ибо если каждая новая идея широко обсуждалась в Афинах, тот, кто действовал согласно своему разуму и внушениям своего вкуса, был уверен в возможности защитить свое дело и привести его к торжеству. Эрехтейон закончен, леса с него сняты. Я представляю себе, как из толпы любопытных выходит какой-то афинский критик (а таковых было много среди этого резонерского, впечатлительного народа, склонного к насмешке и эпиграмме) и говорит архитектору:

«Зачем эти подступы, эти три слепленных здания, кажущихся соединенными здесь случайно? Что означает этот нижний портик, антаблемент которого проникает в анты целлы? Я вижу три фасада, один перед целлой, другой — ниже, отодвинутый в сторону и образующий выступ, угол, вдающийся по направлению к другому торцу главного строения, как будто этот второй портик был слишком широк для занимаемого им места. Я поворачиваюсь и вижу еще один портик, маленький, низкий, карниз которого поддерживают кариатиды, а самый портик построен не по оси целлы, а на ее углу. Какое беспорядочное смешение! Тот, кто видит здание с одной из этих точек, пожалуй, не догадается, каково оно с других сторон. С одной стороны большая дверь ведет в узкое помещение, с другой — в это же помещение открывается маленькая дверь, расположенная на более высоком, уровне. Пристойно ли тратить денежные запасы республики на создание произведений, не оправдываемых ни вкусом, ни разумом?» На эти речи афинский архитектор мог бы ответить: «Тот, кто сейчас так легкомысленно говорил, афиняне, вероятно, чужестранец, судя по тому, что ему нужно разъяснять принципы искусства, в занятиях которым вы превосходите остальные народы. Он, без сомнения, не потрудился осмотреться кругом и пройтись по Акрополю или по городу, прежде чем выносить суждение о здании, не зная ни его священного назначения, ни занимаемого им места. Перед ним, если не перед вами, я изложу соображения, которые мною руководили, дабы он знал, что афинский архитектор, заботящийся о своем добром имени, но еще более о славе афинян, не предпринимает ничего без предварительного зрелого размышления над расположением и внешним видом, придаваемыми зданию, сооружение которого ему доверено. Мне заказали, как вам известно, три храма, или точнее — два объединенных храма: один — посвященный Посейдону-Эрехтею, другой — Афине, и храмик, посвященный Пандрозе. Здесь не место говорить о священных предметах, — вы знаете, что я не смел прикоснуться к священной земле, которую я должен был оберегать; оба святилища, посвященных Посейдону и Афине, помещаются под одной крышей, вы это видите, хотя они стоят на различных уровнях, ибо источник Посейдона расположен над оливковым деревом Афины. Но взгляните, афиняне, на ту часть Акрополя, где мы находимся; заметьте, что мы почти рядом со стеной укреплений с северной стороны и что почва понижается в этом месте, что в пятидесяти шагах отсюда возвышается на юге большой храм Афины. С восточной стороны, перед целлой, посвященной Посейдону, я воздвиг портик на одном уровне с храмом, образующий с ним одно законченное целое. Но зачем мне было воздвигать мой портик, служащий входом в святилище Афины, на севере на той же высоте, что и портик храма Посейдона? С этой стороны, в столь удобном месте, мне нужно было создать широкое открытое убежище от палящих, солнечных лучей и расположить его так, чтобы оставался достаточно широкий проход для защитников крепостных стен. Поэтому я избрал осью своего портика дверь помещения, ведущего в святилище Афины. Чтобы защитить этот портик от южных ветров, я удлинил, как вы видите, стену целлы. Меня упрекают в том, что я снизил этот северный портик, что я не расположил его карниза на уровне карниза обоих святилищ; но разве вы не видите, что таким путем я сохранил господствующее положение главного здания, священного места, что если бы я, желая придать, по изложенным выше соображениям, большую глубину и ширину этому портику, поднял бы при этом его антаблемент на уровень антаблемента целлы, то часть раздавила бы целое, и вам, афиняне, живущим в нижней части города, в стороне храма Тезея, вид на святилища Посейдона и Афины по законам перспективы заслонила бы эта деталь? Не видите ли вы к тому же, что я таким образом смог придать надлежащие пропорций портику и пропустить конек его крыши под карниз целлы, что необходимо для стока воды? Теперь пройдите на южную сторону, где возвышается скала. Следовало ли мне делать для Пандрозы святилище, которое могло бы соперничать в значительности с портиками Афины и Посейдона? Разве я не должен был указать чужестранцам на два главных входа в мое здание, объединяющее три храма? Разве не было пристойно придать этому третьему портику менее монументальное устройство, сделать из него как бы дополнительную пристройку? Более того, взгляните на огромные колонны большого храма Афины, вот там, перед нами. Какой ордер не показался бы жалким перед величественным портиком Парфенона? Поместив карниз на кариатидах, я тем самым избежал всякого сравнения, всякого приближения, которое могло бы внушить мысль, что вы, афиняне, способны лишь повторять в малом то, что было создано до вас. Даже если бы я выбрал для этого Портика ионийский ордер, все же тонкость выполнения и изящество деталей не могли бы соперничать с царственным величием ордера храма Афины. В нашем искусстве имеется принцип, понятный вам так же, как и мне: нужно всегда, особенно в священных вещах, избегать впечатления скупости или расчетливости. Нехорошо, если путник, входя в Афины и заметив издали Акрополь, увидит два стоящих рядом храма, из коих один — огромный и величёственный, а другой — небольших размеров, но по формам более или менее такой же, и поэтому сможет сказать: что это за храм, посвященный великому богу, и что это за храм малого бога рядом с ним? Вы видите, афиняне, стремясь воздвигнуть здесь святилища, достойные божеств, я, при помощи особого, даже, если хотите, странного, но мудро обдуманного расположения устранил это роковое сопоставление из чувства благоговения, с которым мы должны относиться к богам. Может быть, я заслужил бы похвалы того, кто критикует мое произведение, если бы, не жертвуя столь многим ради общего вида Акрополя, воздвиг храм, разделенный внутри, но внешне напоминающий освященные формы, подобные, например, храму Тезея. Но я вас спрашиваю, какой вид имел бы этот уменьшенный Парфенон, даже если бы он обладал композицией более нарядной и более богатой? Напротив, применяя изящный ордер в неправильной только что завершенной мною постройке и покрывая ее тонкой скульптурой, я заставляю забыть эту неправильность, привлекая взоры к наблюдению деталей. Посмотрите, кстати, как солнечный свет играет на этих выступах. Взгляните, каким надежным убежищем; служит, именно благодаря тому, что он невысок, портик кариатид, освещаемый солнечными лучами целый день напролет; если вы посмотрите на эти статуи, которые на известном расстоянии кажутся не превышающими натуральных размеров, и затем, оглянувшись, бросите взгляд на портик храма Афины, погруженный в тень, — возникнет ли у вас сравнение? Разве, налюбовавшись царственным величием этого портика, ваш взор не будет снова с наслаждением отдыхать в укромной сени святилища Пандрозы?»

Так, может быть, говорил бы архитектор Эрехтейюна, и афиняне, конечно, согласились бы с ним.

Одним из существенных достоинств греческого искусства является ясность, или, говоря исключительно об архитектуре, четкое выражение цели, потребности и методов исполнения. Ясность, качество, неразлучное со вкусом, присуще не только конструкции греческих зданий, всегда простой, понятной, без двусмыслиц и лжи. Мы ее находим и в деталях, в скульптуре, в монументальной живописи, которые как бы оказывают помощь архитектуре, чтобы подчеркнуть ее формы, а не скрыть их. Никогда в греческих зданиях скульптура не искажает профиля или контура. Она выступает на них, подобно легкой вышивке, слабый рельеф которой не способен исказить его очертания; иногда это просто резьба, подчеркнутая раскраской. В этом климате прозрачность воздуха и яркость солнечного света позволяют на большом расстоянии различать мельчайшие детали. Рельеф монументальной скульптуры тем менее заметен, чем большую освещенную поверхность она занимает. Барельефы, помещенные в метопах, или статуи, находящиеся в тимпанах фронтонов, выступают сильнее, так как они всегда покрыты тенью, отбрасываемой капельником карниза с момента, когда солнце поднимается над горизонтом. Они, следовательно, освещаются всегда лишь отраженным светом; при заходе солнца барельефы, освещенные почти горизонтально, отбрасывают наименьшие тени, так что и в данном случае их сильный рельеф не может исказить основных архитектурных линий.

Рассмотрим греческие здания, изображения которых собраны в многочисленных литературных трудах. Мы уверимся, что декоративная скульптура занимает второстепенное место и подчинена контурам профиля. Греки прежде всего влюблены в форму. Они отбрасывают все, что может содействовать нарушению ее гармонии и единства. Вот этот-то инстинкт и заставляет их неизменно предпочитать обнаженную скульптуру. Они одевают свои статуи, только подчиняясь условностям религии, но освобождаются от этих правил при первой возможности. Первые статуи Афродиты были или должны были быть одетыми с головы до ног. Инстинкт греков оказался сильнее догматов религии, и уже начиная с века Перикла скульпторы их отстранили.

Греки были исключительным народом, колонией художников; я уже говорил, что среди них не было варваров. Поскольку они не были подвержены чужеземному влиянию, они могли сохранять язык искусств чистым от всякой примеси, свободным от всяких компромиссов; они были уверены, что будут поняты. Мы находимся сейчас в совершенно иных условиях. Чтобы быть понятыми, мы принуждены идти на бесконечные компромиссы. В области искусства нет больше авторитетов, потому что нет больше и убеждений. У нас есть школы, правильнее — партии, которые спорят о принципах, не применяемых на практике, потому что никто не соблюдает их со всей строгостью. Одни утверждают, что единственно почетным у нас должно быть изучение античных искусств, но когда они начинают строить, то оставляют без внимания принципы этих искусств. Другие, пожалуй, менее односторонние, но не менее далекие от логики, требуют, чтобы молодежь знакомили с искусством средних веков и Возрождения. Однако, приступая к стройке, они пренебрегают элементарными правилами этих искусств и ограничиваются воспроизведением впечатления, которым толпа довольствуется, пока мода не потребует чего-либо иного. В обстановке этой странной неясности, этих споров, всякая научная работа должна производиться с большим выбором, если иметь в виду практический результат, если рассчитывать на возможность ее использования. Время более чем когда-либо драгоценно, а ученейшие изыскания и самый усидчивый труд могут принести горькие разочарования, если в эти изыскания и труды не будет внесен элемент ясной критики, если нам не удастся сбросить унылые лохмотья, которые мы в течение почти двух столетий принимаем за единственное приличное нам одеяние. Для молодежи изучение греческой древности было и, может быть, всегда останется лучшим введением в искусство, лучшей основой для воспитания вкуса, а следовательно, и здравого смысла, ибо один не отделим от другого. Оно приучает отличать логику от софистики, оно развивает ум, не внося в него смятения. Как ни поэтично воображение грека, оно никогда не увлекает его за пределы правдивого. Он прежде всего стремится быть ясным, понятным, быть человеком. Поскольку он живет среди людей, человек служит для него мерилом всех вещей. Что касается нас, то мы сегодня способны любоваться различными выражениями искусства у греков, но нам не дано воспроизвести его выражение,— мы живем иной жизнью. Все, что мы можем перенять у них, это их вечно истинные принципы. Одним словом, мы можем мыслить, как они, но не можем говорить одним с ними языком.

Изучение греческого искусства необходимо архитектору; не менее необходимо также изучение римского искусства, хотя принципы, которым следовали римляне, отличаются от греческих.

Гений римского народа совсем иной, чем гений греческого народа. Римлянин прежде всего — политик и администратор, это он основоположник современной цивилизации. Был ли он художником, подобно грекам? Несомненно, нет. Был ли ему присущ инстинкт, позволяющий некоторым избранным существам придавать всему ими создаваемому подлинно художественную форму, непосредственно порождаемую искусством? Нет. Он действует совсем по-иному. Анализируя греческие здания, подобно тому, как мы только что кратко проанализировали греческий храм, мы всюду встречаем эту тонкость, эту изысканность духа, способного всякую трудность, всякое препятствие использовать во славу искусства, вплоть до его мельчайших деталей. Анализ римских памятников вскрывает нам иные инстинкты и цели. Римлянин видит только общее целое, ищет только удовлетворения практических запросов, он не художник, — он властвует, он управляет, он строит. Форма для него служит только одеждой, которой он облекает свои постройки, не заботясь о том, гармонирует ли одежда с телом и проистекают ли все части из единого принципа. Он не останавливается на тонкостях. Если эта одежда просторна к солидна, достойна одеваемого предмета и делает честь заказчику, ему безразлично, отвечает ли она условиям искусства, поисками которых занят грек.

Полезно четко провести демаркационную линию между римским и греческим искусством. Основательное знакомство с отличительными свойствами этих двух цивилизаций служит лучшим методом для объяснения развития современных искусств, для того, чтобы оценить то, что мы уже заимствовали и что мы еще должны заимствовать как у одной, так и у другой. Ибо, хотя мы, французы, — латиняне по языку, в наших политических нравах и в наших обычаях есть нечто греческое, заложенное в природе нашего духа и нашего гения.

Население Греции, исконное или пришлое, использовало более древнее искусство. Но при этом оно освоило его, подчинило правилам и своему характерному вкусу, источником которого является человеческий разум.

Греки не изобретали ни новых расположений ансамбля, ни новых конструкций; они только применили в строительном искусстве логику, чего нельзя сказать о людях Востока, даже о египтянах. В этом отношении греки являются родоначальниками западной культуры, они открыли путь для прогресса; будучи влюбленными в форму, они пожертвовали в угоду ей своими принципами лишь тогда, когда уже задыхались под политическим господством римлян. Но тогда они уже перестали быть греками. Римская цивилизация в эпоху империи была подобна всепоглощающему морю, в котором растворялось варварство, а вместе с ним и самобытный дух народов. В руках римлян греки превращались в ловких ремесленников. Это доказывает нам, что политическая независимость была для греков, так же как и для других, гораздо менее одаренных народов, неотъемлемым условием развития искусства. Рим, вследствие своего политического и административного устройства, ассимилировал и делал римским всё, к чему прикасался.

Однако природная мощь греческого искусства была настолько велика, что следы его заметны в продолжение всего владычества римлян, вплоть до Византийской империи и даже позднее, так как мы находим эти следы даже в средние века.

Мы будем иметь случай в этом убедиться. Это одна из наиболее интересных особенностей, относящихся к истории архитектуры и связанных с ней искусств.

Греческая архитектура есть точное выражение интеллектуального состояния этого народа. Если искусства, как мы установили в первой беседе» развиваются независимо от политического или культурного уровня народов, они тем не менее нераздельно присущи их гению. Греки скорее составляли общину или собрание общин, чем то, что мы называем теперь нацией. Хотя они первые познали чувство патриотизма (чуждое народам Востока даже в наши дни), они обнаружили его только в рамках любви к своему городу, т. е. к обществу индивидуумов, связанных общими интересами. Они могли противиться персам, армии коих были простым скопищем людей, скорее рабов, чем солдат, но они немедленно растворились в глубоко политической организации римлян.

Мы напрасно хотим судить историю народов с точки зрения современных нам идей. Патриотическое чувство афинянина не имело ничего общего с патриотическим чувством римского гражданина или парижанина XIX века. Однако этот строй — скорее община, чем нация — чрезвычайно благоприятствует развитию искусств. Мы находим доказательство тому не только в Афинах или Коринфе. Средневековые итальянские республики, вроде Венеции, Флоренции, Пизы, Сиены, аналогичные греческим городам по своему социальному устройству, были яркими очагами искусств. Мысль эту необходимо развить. В греческом городе, подобном Афинам, все граждане принимали участие в общественных делах, они были в них непосредственно заинтересованы, как члены одной общины. Все знали друг друга, и интересы не раздроблялись, как в народе нашего времени. Патриотизм, таким образом, был, по существу, чувством солидарности между членами одного общества, а не тем чувствам римлян или современных европейских народов, которое заключается в стремлении во что бы то ни стало, часто в ущерб отдельным интересам, сохранить политическое единство отдельных провинций, занимающих обширную территорию. Когда люди, руководимые интересами общества, принимают (или им кажется, что принимают) на себя долю ответственности в политических делах, такое общество добивается значительных результатов во всем, что оно предпринимает, во-первых, потому, что солидарность влечет за собой контроль, во-вторых, потому, что честолюбие каждого члена пробуждено и требует пищи, поскольку каждый считает себя участником всего происходящего в обществе; в-третьих, потому, что отдельные индивидуальности приобретают вес благодаря клиентуре, которой им удается себя окружить, между индивидуальностями завязывается соперничество, роковое, быть может, для общего дела, но весьма благоприятное для развития умственной деятельности, а следовательно, для интеллектуального прогресса; в-четвертых, потому, что общее одобрение, то, что мы называем общественным мнением, является единственной силой, к которой можно прибегнуть; чтобы опереться на эту силу, необходимо привлечь ее на свою сторону и, следовательно, непрерывно стараться заслужить ее расположение. Афинская демократия имела преимущество праздности; все дела совершались через посредство рабов. Афиняне проводили свой день на общественной площади под портиками или в гимнасиях за разговорами, за философскими спорами, обмениваясь мыслями по поводу множества возвышенных предметов. Не надо забывать, что свободное население Афин и их окрестностей не превышало тридцати, тридцати пяти тысяч человек, из которых не более двадцати тысяч участвовали в делах республики; десять или пятнадцать тысяч были моряками и солдатами, часто находились вдали от родины и привозили домой новые вещи и новые идеи. По-видимому, все культурные греческие города имели аналогичное управление. Мы находим в Греции одну только аристократическую республику — это Спарта. Аристократия здесь пополнялась не так, как в Риме, — спартиатом нельзя было сделаться. Единственное благо, которое спартиат извлекал из своего социального положения, было удовлетворенное честолюбие: он обязан был жить беднее своих подданных, хуже одеваться и хуже питаться. Его достоинство не позволяло ему заниматься ничем, кроме войны или военных упражнений, и только в очень поздние годы спартиат высокого рождения мог стать политическим деятелем. Спартанская аристократия ничего не смыслила в искусствах. Вскоре мы увидим, что римская аристократия, организованная по-иному, также не имела влияния на искусство, да и не стремилась его иметь. Демократическое устройство Афин, возможное лишь в масштабе одного города или одного небольшого народа, чреватое опасностями и — не опорю — недолговечное, все же оказывается именно тем социальным строем, который позволил искусству мощно развиваться. Почему?

Искусство должно нравиться... не одной партии, не одному начальнику, не благорасположенному совету, но всему коллективу граждан; а весь коллектив строг, склонен к критике, придирчив (в особенности у греков). Пусть трудна задача, — зато награда, в случае успеха, прекрасна, ибо только триумф, основанный на всеобщем одобрении, по-настоящему льстит художнику. Когда население в целом судит о произведении искусства, и если притом его суждения справедливы, благодаря наличию соответствующего инстинкта и воспитания, художник независим (в своем творчестве); ибо кто посмеет стеснить выражение, придаваемое им своей мысли, раз он обязан обратиться к всеобщему одобрению? Наоборот, когда искусство превращается, так сказать, в одно из колес государственного механизма, когда оно становится объектом администрирования, как у римлян, оно может дать крупные произведения, достигнуть великолепия, стать прекрасным выражением материальных потребностей, но оно теряет тот индивидуальный захватывающий аромат, ту оригинальность, которая в одинаковой мере и чарует и волнует.

Такова уж немощность человеческой природы, что искусство, следуя независимым, индивидуальным путем, о котором мы только что говорили, вскоре заменяет оригинальность изысканностью, здравый смысл — утонченностью, рассудочностью, софистикой. Когда разбираешься в истории Греции, видишь в ней исключительно смену войн и беспрестанно возникающего соперничества. С политической точки зрения, это история отдельных групп населения, беспрерывно воюющих друг с другом и внутри раздираемых анархией. Даже общность религии не связывает греческие города. И в то же время среди столь несовершенного, с нашей точки зрения, социального строя искусство проникает всюду; оно одно царствует, движется уверенным шагом и почитаемо всеми. Ясно, что, начиная с героических времен, искусство служит единственной связью, объединяющей греков. Афинский царь Тезей устанавливает празднество Панафиней, чтобы заставить народы Аттики, путем учреждения своеобразной религиозной федерации, признать Афины своей метрополией. То же самое происходит со всеми учреждениями этого народа, —они облекаются в форму искусства, чтобы быть принятыми массой. Греческая мифология есть не что иное, как поэтическая оболочка, приданная явлениям, силам и стихийным изменениям природы. Греки не выдумали мифологии. Я сказал и повторяю, что греки не выдумывают; они придают исключительно красивую и изысканную форму принципам, окружающим их и существовавшим до них. Их религия и их искусство — это одно и то же, это единая вещь, проявляющаяся неизменно в синтезе. Среди греков афиняне были наиболее религиозными, они же склонны больше всех насыщать каждую вещь искусством, точнее — превращать каждую вещь в произведение искусства. У греков событие, факт, явление, добро, зло, все, что относится к материальному и нематериальному миру, переводится на язык искусства, причем выявляющиеся при этом тонкая наблюдательность, логичность, простота и энергия выражений кажутся Превосходящими человеческие возможности. Но столь драгоценные способности могут развиться лишь в среде абсолютно однородного общества, рее члены которого понимают друг друга, обладая единой культурой и одинаковой чувствительностью к различным выражениям искусства.

Читая Павсания, мы видим, что еще в его времена у греков были в почете произведения искусства. Он часто говорит о городах, наполовину заброшенных, где население все же почитало остатки былого величия. В разрушенных храмах сохранялись статуи их богов и богинь, несмотря на то, что они были зачастую сделаны из хрупкого материала или могли возбудить человеческую алчность. На каждом шагу — памятники, хранящие воспоминания. Но, чтобы не отклоняться от предмета наших бесед, укажем на то, что больше всего должно интересовать нас, архитекторов, в этих греческих городах. Это — генеральный план, указывающий на наличие у населения, строившего эти города, прежде всего художественной идеи. Может быть, будет преувеличением утверждать, что служение этой идее искусства было первой и основной потребностью; все же, обращаясь к расположению зданий, сопоставляя их пропорции, живописность (да простится мне это выражение!), с какой они поставлены, ясно видишь, что чувство линии, эффект ансамбля играли большую роль при выборе их местоположения.

Только когда знаешь, как мало значения в наши дни придается соображениям этого рода, как мало они влияют на решения наших современных городских властей, можно с горечью ощутить неизмеримую пропасть, отделяющую нас от этой эпохи, влюбленной в искусство. Мы — цивилизованный народ, но что представляет собой большинство наших городов и во что они превратятся через несколько веков, когда грубое стремление к удовлетворению материальных потребностей, по всей вероятности, заставит исчезнуть навсегда немногочисленные остатки прошедших веков? Что собой представляют города Нового Света? Или промышленные центры Англии? В XIX веке считается признаком цивилизации прокладывать широкие улицы и ставить по их сторонам однообразного вида дома. Наши города становятся поэтому пустыней для мысли; они полны утомительной унылости, свойственной пустыне, но лишены ее величия. Разве эти бесконечные кварталы, расположенные, как клетки шахматной доски, могут вызвать волнующие воспоминания? Где же отдых для усталого ума? Что может нас остановить? Что говорит о том, что сотни поколении ходили до нас по этой земле? Я не сожалею о зловонных и кривых улицах наших старых городов, где дома нагромождены случайно, улицы прорезаны без внимания к ансамблю, памятники архитектуры загромождены лавчонками и забрызганы грязью. Они являют собой беспорядочное скопище, хаос без названия. Но в этом хаосе по крайней мере чувствовалась печать человека, его труда, его воспоминаний, его истории, — нечто большее, чем следы его текущих материальных интересов...

Я представляю себе, почему наши современники, любящие искусство (а таких гораздо больше, чем принято думать, так как многие не осознают отчетливо этого инстинкта), стремятся покинуть эти пустыни из дерева, железа и камня, которые для них поистине пустынны, чтобы согреться среди развалин Афин, Сиракуз и Пестума, — потому, что в этих мертвых городах для них больше жизни, чем на улицах Лиона или Манчестера.

Греки понимали, что к народам, обладающим живым воображением, надо было обращаться на языке, способном поразить их воображение, что им надо было понравиться, что они не могли довольствоваться простым удовлетворением материальных потребностей. Греческие города, ныне опустошенные, еще сохранили посреди своих развалин аромат искусства, потому что искусство у греков не было украшением, роскошью; оно господствовало на правах хозяина с момента закладки здания, оно руководило ростом города.

Пройдемся по Акраганту, одной из прелестнейших дорийских колоний. Мы прежде всего заметим, с какой тщательностью выбрано местоположение города. Около хорошо укрытой гавани, параллельно берегу моря, высится цепь известковых утесов. Греки сделали из этой цепи холмов городские укрепления со стороны, откуда легче всего можно было ожидать нападения. Они стесали вершины холмов в виде толстых стен с отверстиями для ворот. Скала превратилась в обширное укрепление, на вершине которого параллельно стенам было выстроено несколько храмов; они открывали взорам чужестранцев, поднимавшихся из порта, длинный ряд зданий различных размеров, покоившихся на огромном цоколе из стесанной скалы. Между этим естественным укреплением, столь удачно использованным, и акрополем, находящимся выше и господствующим над окрестностями, лежит небольшая долина, на дне которой расположился город. Таким образом, жилые дома были прекрасно защищены от северных и юго-восточных ветров, которые весьма неприятны в Сицилии.

Акрополь заключал в себе несколько храмов, следы которых с трудом можно обнаружить. Город был ограничен с юга длинным рядом известковых холмов; их вершины были стесаны человеческой рукой и опоясаны храмами, силуэты которых выделялись на фоне неба, а с севера — акрополем, примыкавшим к другим, более низким холмам и, в свою очередь, увенчанным большими зданиями.

В Селинунте (другой дорийский колонии в Сицилии) храмы были выстроены на двух плато, между которыми открывается гавань. Не только в выборе местоположения этих зданий видны люди вкуса и ума. Для того, чтобы эти здания выделялись и отличались от частных построек, они поставлены на широкие цоколи, или, точнее, на высокие ступенчатые основания. Греческий архитектор, верный своему принципу пользоваться природой и широко вовлекать ее в свое художественное творчество, изучает с редкой проницательностью условия местности, где ему приходится строить.

Когда он, например, намерен создать театр, он отыскивает среди скалистых холмов, столь многочисленных в местах, где он строит свои города, естественную выемку, расположенную удобно как для актеров, так и для зрителей; потом он высекает скамьи и пояса амфитеатра в естественной скале, затем он восполняет конструкциями то, чего ему не дает природа местности. Многочисленные театры в Пелопоннесе и театр в Сиракузах служат довольно наглядными примерами такого размещения. Греки, которым благоприятствовал климат, в своих гражданских сооружениях избавлены от неизбежного стремления людей севера укрыться и замкнуться. Когда они намерены собрать большое количество людей, они ограничиваются возведением стен, окруженных портиками, или просто устраивают на склоне горы удобно ориентированную площадку. Они прекрасно умеют придать своим примитивным зданиям величественную простоту, никогда не впадающую в преувеличение. Когда смотришь на эти сооружения, это кажется нетрудным; незаметно никакого видимого усилия; не испытываешь того удивления, того умственного напряжения, которое часто вызывают остатки произведений погибших цивилизаций. Наоборот, в произведениях грека понимаешь и чувствуешь живую жизнь, даже когда от этих произведений остаются одни следы.