О методах, которыми следует руководствоваться при изучении архитектуры. О римских базиликах. О жилищной архитектуре древних

Беседа пятая: О методах, которыми следует руководствоваться при изучении архитектуры. О римских базиликах. О жилищной архитектуре древних. Из книги Э.Э. Виолле-ле-Дюка «Беседы об архитектуре». Том I. (Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, "Entretiens sur l'architecture", 1863—1872). По изданию Всесоюзной академии архитектуры, Москва, 1937 г. Перевод с французского А.А. Сапожниковой под редакцией А.Г. Габричевского.

Исследование течения реки обычно начинают от ее устья, а не от ее истоков, и поднимаются вверх по течению, зондируя ее вначале широкое, а затем суживающееся русло. Обследуют притоки и изучают их берега, их стремнины, их пороги, доходя до источников, от которых они берут начало. Таким образом определяют природу вод главного потока, то, что они наносят, причины их прибывания и убывания, омываемые ими берега, происхождение различных питающих их источников. Но никому никогда не приходило в голову начинать исследование реки с ее истоков, спускаясь вниз по течению.

Это приложимо и к изучению искусств в том случае, когда данные чисто практического характера нужно дополнить исследованием тех начал, тех часто противоположных принципов, которые их породили. Не наша вина, что мы пришли после азиатских народов, после египтян, греков, римлян, народов средневековья и реформаторов Возрождения. Между тем, начиная с XVI века, существует мнение, что изучение искусства архитектуры должно заключаться в археологическом исследовании, т.е. ознакомлении с искусством прошлого и в изучении практических средств, предоставляемых нам опытом и традицией. В этом наше несчастье, но мы тут ничего не можем поделать, и, учитывая это положение вещей, я считаю нелогичным говорить учащимся: «Вы будете изучать эту реку не от ее устья к истокам ее различных притоков, но от устья одного из притоков к другому, ибо только на этом протяжении ее воды прозрачны и берега плодородны». «Но что вы об этом знаете, — могут мне ответить, — если выше и ниже того расстояния, которым вы ограничиваетесь, нужно еще произвести изыскания? Если же они, уже произведены, то они не связаны с общими наблюдениями, позволяющими сравнить различные исследования и, следовательно, высказать окончательное суждение». Возрождение в своей любви к языческой древности проявляло больше энтузиазма, чем рассудительности; оно поступало подобно тем людям, которые, отрывая из-под земли остатки засыпанных городов, восхищаются красотой каждого обломка и, нагромождая их в беспорядке, не различают, прежде всего, принадлежат ли они одному или нескольким памятникам, относятся ли они к одному и тому же периоду и имеют ли одинаковую художественную ценность. Тщеславие, которым в той или иной степени обладают все люди, всегда заставляет их придавать особое значение не только тому, что они сами создают, но и тем вещам, которые они случайно находят на дороге. «Этот камень красивее вашего, потому что подобрал его я».

Я далек от осуждения этого наивного человеческого самолюбия, ибо оно питает все исследования и открытия величайших произведений искусства, которые не были бы найдены, не будь его; но, после того как камни собраны, размечены и классифицированы, да будет позволено отделить те из них, в которых содержатся драгоценные породы, от остальных, единственное достоинство которых состоит в том, что их извлекли из праха. Восторг, энтузиазм необходимы художнику, в нем должен гореть огонь; но этот огонь должен охватывать достойные его предметы, иначе он быстро угаснет, ничего не создав, кроме мимолетной вспышки пламени. Если вы полюбите человека достойного, с возвышенной душой, то качества пленившего вас существа вскоре отразятся и на вас; но если ваша любовь будет направлена на человека пошлого, с низкой душой, как бы ни сильна и ни чиста была ваша любовь, вы всю жизнь будете чувствовать постыдные последствия вашей ошибки. В искусствах выбор, исследование имеют крайне важное значение для молодежи, начинающей свою карьеру; между тем, в наши дни выбор труднее, так как приходится выбирать среди большего числа предметов. В наших библиотеках и музеях имеются памятники, собранные почти со всего земного шара, относящиеся ко всем эпохам и ко всем культурам, но у нас нет нужного метода; ибо я не могу назвать методами те исключительные вкусы нескольких групп, у которых уже нет даже воли к жизни и возможности жить, а остатки существования проявляются лишь в раздражительности и бесцельных и безрезультатных выходках.

В те времена, когда археологические данные были менее обширны, методы отличались простотой, так как преподавание, естественно, было ограничено пределами этих данных. Так, например интересно проследить, как истолковывались тексты и остатки памятников античной древности предшествующими нам тремя столетиями. Французские переводчики и комментаторы Витрувия в XVI веке не стесняются, реконструируя сооружения, описанные этим автором, придавать им вид зданий своей эпохи. Итальянская школа, отличавшаяся в то время достаточным педантизмом, хочет быть более античной, чем сами древние, и придает своим реставрациям монументальный вид, следуя некоторым установленным ею правилам, которые, к счастью, никогда не соблюдались в древности, свободной, как и все эпохи расцвета искусства. При Людовике XIV Перро переводит Витрувия и создает античные памятники, невероятные по конструкции, а по форме слишком напоминающие ублюдочную архитектуру его времени. С тех пор отвращение к искусству средних веков было столь сильно, что оно заставляло отвергать некоторые из принципов античной архитектуры только потому, что средневековье сумело их применить и извлечь из них пользу. Что бы ни говорили почтенные люди, писавшие об искусстве архитектуры в прошлом веке и даже в начале нашего столетия, мы не можем принимать всерьез ни их наивных рассуждений, ни этого непродуманного отрицания. Мы будем искать у французских переводчиков Витрувия XVI века памятники Возрождения; у Перро — архитектуру века Людовика XIV, у итальянских комментаторов — архитектуру Виньолы или Палладио, но не античные памятники. Эти люди и их время имели счастье быть художниками, а не археологами, хотя они и открыли пути для археологических познаний. Их положение было лучше нашего, я это признаю; но, повторяю, мы не выбирали нашей эпохи, мы родились в это время, и нужно его принимать таким, как оно есть, и жить своей жизнью.

Я бы хотел, чтобы молодых людей, избравших своей специальностью архитектуру, прежде всего научили рассуждать, чтобы их ум приучили к анализу, к исследованию. Но происходит обратное: большинство молодых людей, из которых собираются сделать архитекторов, оставили изучение древних языков, не закончив его, так как считается, и не без некоторого основания, что изучение архитектуры требует продолжительных занятий и чем раньше к нему приступить, тем лучше. Но эти молодые умы не в состоянии сами выбрать нужную им пищу. Это не представляло бы опасности, если бы преподавание было единым, простым и логичным и если бы можно было, как это делалось два столетия тому назад, откровенно избрать предметом изучения несколько условных форм, достоинство которых было неоспоримо; если бы можно было ограничиться изучением нескольких доктрин или нескольких архитектурных памятников. Но прошли те счастливые для преподавателей времена, когда преподавание ограничено было узкими рамками и не нужно было опасаться, что учащиеся начнут уклоняться вправо или влево и собирать полезные или вредные сведения вне школы. Теперь мы каждый день встречаемся с чем-нибудь новым. Не нужно уже тратить шесть недель, чтобы доехать до вечного города; Африка и Азия стали для нас легко доступны; фотография засыпает нас репродукциями памятников архитектуры всех стран, всех времен, выступающих неопровержимыми свидетелями человеческого труда в течение веков при всяких климатических условиях. Академический метод был мудрым и здравым при Людовике XIV, как соответствовавший той эпохе, теперь же его рамки могут быть раздвинуты во все стороны. Книги по архитектуре, пятьдесят лет тому назад умещавшиеся на одной библиотечной полке, теперь могли бы заполнить целый зал. Учащиеся имеют в своем распоряжении или могут получить те данные, которые прежде хранились в кабинетах преподавателей и показывались лишь избранным. Старые преграды сгнили и повергнуты в прах, несмотря на красноречивые протесты, утонувшие в потоке литературных произведений, гравюр, фотографий, слепков, которые заполняют наши города и настигают учащегося даже в мастерской учителя, подрывая все системы, противореча преподаванию, задевая принципы.

Что же делать? Запретить выпуск печатных произведений, фотографий, гравюр, запретить учащимся ездить по железным дорогам и на пароходах? Вернуться к почтовым кибиткам и извозчикам, устроить вокруг школы санитарный кордон и запереть там учащихся? Остается, мне кажется, только такой способ, или же нужно решительно и смело пользоваться тем, что щедрой рукой дает нам наша эпоха. Если мы не можем остановить потока, то пустим его по определенному руслу.

Было бы величайшим самообманом предполагать, что при таком множестве репродукций древнего искусства молодежь захочет пропустить пять или шесть веков, не видеть их и не изучать. Мне кажется, что целесообразнее будет попытаться объяснить ей, что именно может она оттуда взять и что нужно опустить. Покажем ли мы молодежи путем описания каждого античного сооружения, каждого памятника средневековья и Возрождения то, что она должна изучать, и то, что должно быть отвергнуто? Разумеется, нет, ибо подобный обзор, даже самый тщательный, мог бы лишь отразить личное мнение преподавателя и привести в смятение умы, способные быстро схватывать внешнее, останавливаться на формах, не отдавая себе отчета, в чем смысл их существования. Лишь научив молодежь рассуждать о том, что она видит, лишь внушив ей принципы, справедливые для всех искусств во все времена, можно помочь ей разобраться во всей массе предлагаемых ей примеров, выбрать то, что хорошо, и отбросить плохое. Кстати, не следует забывать одного: есть нечто, более опасное, если это возможно, для искусства, чем беспорядочность, — это софизм. В то время как мы, люди искусства, хотим смотреть на все лишь сквозь собственные очки и надеемся внушить учащимся, что только эти очки и хороши, республика искусств наполняется всякими любителями, у которых больше рвения, чем знаний, и которые хотя никогда практически и не занимались искусством, но все же уверены в том, что им известен правильный путь, и стремятся его всем показать. Один видел Парфенон и отрыл несколько рядов кладки античного памятника; он не знает своей сельской церкви, но старается вас убедить, что греческое искусство удовлетворяет всем нашим запросам. Другой безвыездно жил в своей провинции и будет уверять, что местный собор является единственным подлинным воплощением христианских чувств. Третий считает, что начало мировой архитектуры было положено при Августе, и видит ее конец при Константине. Четвертый заявляет, что архитекторы Возрождения были единственными, сумевшими суммировать достижения античного искусства, и что нужно взять за образец лишь то, что мы унаследовали от Возрождения. Все опираются на самые сильные доводы; но никто из них не может рассуждать правильно, так как они и понятия не имеют о том, как производят каменную кладку, как вытесывают деревянную конструкцию, для чего служит кирпич или строительный камень. Каждая художественная школа громогласно одобряет тот софизм, который потакает ее страстям или представляет для нее выгоды, и не видит, что, доверяя таким образом суждению людей, чуждых архитектурной практике, она на другой же день натолкнется на людей, которые осудят ее, имея на то не больше права. Займемся самостоятельно нашими делами и попробуем столковаться, хотя это, говорят, не легко людям одной и той же профессии; между тем, все мы поневоле подчиняемся тем, же законам и должны знать, что именно они нам разрешают и что воспрещают.

Я полагаю, что меня не заподозрят в намерении запретить критику нашего искусства тем, кто не занимается его практикой. Мы должны подвергаться суду общественного мнения, и я не хочу делать из корпорации архитекторов какую-то секту посвященных, не допускающую критики и проверки своих доктрин и произведений. Нет, я хочу лишь, чтобы среди современной анархии в области искусства различные школы или ответвления школ опирались, с целью утвердить свое влияние, на что-нибудь более прочное, чем мнения, высказываемые более или менее образованными любителями, чтобы они прибегали к доводам, подтверждаемым фактами, а не выслушивали снисходительно обычные пошлости относительно различных форм искусства, ибо иногда достаточно бывает одного слова, сказанного специалистом, для опровержения целого арсенала поверхностных доводов. Я предвижу то, что мне возразят, как это уже бывало не раз: «Вы низводите роль архитектора до роли каменщика. Вы отводите слишком много места практике; архитектура представляет собой нечто большее, чем искусство выбора материалов и выполнения из них прочных и рациональных конструкций; архитектура — сестра музыки и поэзии, в архитектуре нужно придавать большое значение воображению, вдохновению, вкусу; больше того, ее материальные законы должны даже подчиняться порыву вдохновения, овладевающему поэтом и музыкантом». Возможно, но как бы в наши дни ни был одарен музыкант, если он не знает строгих законов гармонии, он создаст лишь ужасную какофонию; как бы талантлив ни был поэт, но если он не знает грамматики и просодии, то ему придется держать свою поэзию про себя. К несчастью для наших архитекторов, все замечают ошибку в правописании или неудачные стихи, уши всех страдают при фальшивой ноте или диссонансе в аккорде, но совершенно иное отношение мы видим к нашему искусству: весьма немногие заметят ошибку в пропорциях или в масштабе и пренебрежение самыми простыми правилами. Благодаря этой неосведомленности массы, можно себе позволять всякие вольности, и мы видим это чуть ли не ежедневно.

Первому встречному не дадут поставить оперу, издать поэму; если же что-либо подобное и случится, то директор театра или издатель тотчас же раскаются в том, что предоставили в одном случае зал, в другом печатный станок. Между тем, первый встречный может выдать себя за архитектора, может строить; это искусство мало знакомо широкой массе, и поэтому случается, что она одобряет архитектурный замысел, в котором отсутствуют и смысл и форма.

Все мы можем иметь различные мнения относительно способа выражения наших идей в архитектуре, относительно формы, которую мы желаем придать нашему замыслу, все мы единодушно признаем ценность правил, продиктованных здравым смыслом, опытом, неопровержимыми законами статики; итак, в деле преподавания начнем с установления того, в чем мы единодушны, и не будем попусту поднимать вопросы формы выражения, которые в конце концов имеют лишь второстепенное значение. Покажем нашим ученикам, как каждый период в истории искусства пытался соблюдать эти неизменные законы, как нужно выполнять полученное задание, но не будем щеголять перед молодежью тем, что мы предпочитаем или отрицаем, так как это предпочтение или отрицание, не будучи обусловлено ни здравым смыслом, ни вкусом, опасно тем, что оно ставит перед публикой неразрешимые для нее вопросы, которые она хочет решить при помощи своего чувства и своих поверхностных знаний.

Я надеюсь, что этот призыв к единодушию будет услышан; оно осуществилось бы, если бы каждый желал обсуждать действительные мнения своего собрата по искусству, а не приписывал ему тех идей, наличие которых у него подозревает толпа. Если бы это желательное взаимное понимание существовало, то преподавание, вместо того чтобы запутываться и приходить в упадок, конечно, поднялось бы. Молодежь, принимающая в настоящее время участие в борьбе, значение которой она слепо и страстно преувеличивает, знала бы, что в нашем искусстве есть прежде всего один верный путь, а именно путь, указываемый знанием и здравым смыслом; мы не предложим ей ужасного средства — под предлогом сочувствия той или иной школе освободиться от всяких серьезных, трудных практических занятий. Я не настаиваю на том, что архитектура исключительно рассудочное искусство, короче говоря, чистая наука, но во время опасности нужно прежде всего броситься в ту сторону, откуда она грозит.

Когда дом горит, то не спорят о том, построен ли он по правилам Виньолы или по шаблону готических жилых домов, а бегут за водой. В наши дни вопрос идет не об утверждении преимуществ одной формы искусства перед другой; это уже не в нашей власти, — выше я говорил, почему. Речь идет о том, чтобы указать молодежи надежный метод для оценки относительного достоинства этих форм; этот метод заключается в рассуждении, в анализе; это — научный метод классификации и отбора после точного сравнения; это обучение практическим способам, не знающим ни исключений, ни предрассудков, ни бесплодных теорий.

Прошли те времена, когда можно было вычеркнуть из истории целые века, и если некоторые отсталые умы все еще думают, что своим замалчиванием они оказывают услугу искусству, то они сильно заблуждаются, так как в действительности возбуждают лишь больший интерес к исследованиям; самое их молчание — это не что иное, как провокация, а всякая провокация ведет к преувеличению провоцируемых чувств. Стараться скрыть то, что все могут узнать, или игнорировать всеобщее чувство — это безумие, свойственное всем системам в состоянии упадка; в политике это порождает революцию; в науках и искусствах это открывает дорогу крайностям, нахальному невежеству, необдуманному противодействию, смешению и забвению элементарных принципов. В переходные и зачаточные эпохи, подобные нашей, единственным средством, помогающим этому зачатию (а что больше еще мы можем сделать?), является, по-моему, спокойное, беспристрастное наблюдение, откровенное подведение итогов, суммы приобретенных знаний; и если мы претендуем управлять, — мы, атомы, затерянные в общей волне, — то пусть это будет при помощи нашего лучшего руководителя—нашего разума, нашей способности сравнивать и делать выводы. Если этот руководитель и не непогрешим, то он по крайней мере умеет освещать дорогу на каждом шагу и позволяет тем, кто за ним следует, признавать и исправлять свои ошибки. Это менее опасно, чем молчание, ибо молчание — темнота, а в темноте каждый споткнется.

В заключение я добавлю, что 1) наступило время, когда преподавание уже не имеет права быть односторонним. Внушать молодежи то, что сами преподаватели считают добрыми и полезными доктринами, это значит пытаться замкнуть ее умы в круг, может быть, достаточно широкий сто лет тому назад, но уже не существующий в наши дни; это значит сохранить состояние роковой путаницы, это значит отрицать огромную массу приобретенных знаний, исследований, полезных трудов; 2) в состоянии неуверенности, когда лучшие умы поколеблены в своих убеждениях, нужно разъяснять учащимся не столько формы искусства, сколько неизменные его принципы, т. е. его смысл, его структуру, его методы, их изменение в зависимости от потребностей и обычаев; а все туманные теории, все системы, основывающиеся на традициях, которые не могут опереться на логическую цепь фактов, все те формулы, претендующие на неприкосновенность, которых никогда не придерживались в блестящие периоды искусства, должны быть отвергнуты. Когда у людей нет веры (я подразумеваю истинную веру, не знающую сомнений), то у них остается лишь один руководитель — их разум, чувство правды, справедливости; я согласен, что это несовершенное орудие, но лучше пользоваться хотя бы им, чем не иметь никакого. Надменность нашего времени заменила античный рок и средневековое смирение; в области искусства нужно считаться с этими переменами в умах, подобно тому как правительства учитывают их в политике, чтобы лучше управлять современным поколением. Надо сознаться, что забавно видеть, как лица, возглавляющие школы, которые обвиняют нас в желании вернуть умы к старому, действуют так же, как, может быть, действовали бы афинские магистры или средневековые корпорации, и что мы принуждены требовать для разума независимости в искусстве. Вольтер отметил множество других противоречий своей эпохи, — следовательно, не нужно отчаиваться в будущем.

Итак, по-моему, нужно воспитывать в нашем поколении художников умение логически рассуждать, и я уверен, что, приучив его рассуждать, можно достигнуть некоторого улучшения его вкусов. Каждый человек, родившийся художником, владеет своим искусством интуитивно, но для проверки этой интуиции служат расчеты и опыт. Это свидетельствует о странностях процесса мышления: человек размышляет, он перебирает в уме несколько старых идей; внезапно появляется новая идея,— как и почему, это так же не поддается точному определению, как и момент зарождения нового индивидуума от союза двух существ мужского и женского пола. Но совершенно ясно, что для создания искусства, которое было бы действительно нашим, нужно привести идеи в движение, а не душить их; нужно осмотреть и обсудить их со всех сторон, проверить их путем сравнения и пробы. Древние имели перед нами то преимущество, что в их распоряжении не было той огромной массы материалов, с которыми мы принуждены считаться; затем им благоприятствовало то, что у них образование находилось в полной гармонии с их социальным строем, тогда как наше представляет собой не что иное, как неудобоваримую груду устарелых традиций, которым никто уже не верит, и новых наук, находящихся в явном противоречии с этими традициями.

Пусть причитают над нашим веком сколько угодно, — для этого имеется достаточно оснований. Я даже считаю, что нужно иметь возможность свободно причитать над нашей эпохой, но для меня наш век стоит всякого другого, и я беру его таким, каков он есть. Если каждый поступит так же, он будет иметь собственное искусство, — для этого достаточно слегка воспользоваться нашей способностью рассуждать и не воображать, что мы живем при Людовике XIV и что господин Лебрэн является главным суперинтендантом изящных искусств во Франции.

В нашей предыдущей беседе мы говорили о римских сводчатых сооружениях, т. е. о сооружениях, явно связанных со своеобразным гением этого народа, гением, опирающимся на чувство уверенности, обладания, власти. Между тем, эти сооружения не были единственными. В конце республики и в начале империи римляне, по-видимому, не обладали еще тем чувством неоспоримого превосходства, которое позднее привело их к применению в гражданских сооружениях определенных однородных методов, проводимых повсюду, невзирая на местные особенности и чужеземные влияния. Трактат Витрувия, хотя и проникнутый чисто римским духом и несмотря на его склонность к формулам, свидетельствует еще об известной свободе строительного искусства, которая должна послужить предметом глубокого изучения. Существует римское сооружение, о котором мы еще не говорили, план и .конструкция которого отличаются своеобразием, — мы говорим о базилике.

Название базилика — греческое и означает «царский дом». Возможно, что это слово появилось из Азии и что базиликой мы обязаны преемникам Александра, македонским царям, утвердившимся на Востоке. Это, вероятно, был их диван — место, где они творили суд. Витрувий не отличает греческую базилику от римской; но мы уже имели случай заметить, что Витрувий, очевидно, не имеет точного представления о греческой архитектуре и соотношении ее частей. Он довольствуется замечанием, что «базилики надо ставить на местах, примыкающих к форуму в самых теплых его частях, чтобы зимою там могли собираться купцы, не страдая от непогоды». Он добавляет: «Базилики должны быть в ширину не меньше трети и не больше половины своей длины, если только этому не препятствуют условия места и не заставляют как-нибудь изменить их соразмерность». Здесь Витрувий, по свойственной ему привычке, излагает несколько формул пропорций, которыми обычно не пользуются и без которых он первый обошелся, когда строил базилику в Фано. Читаем дальше: «При большей длине места», т. е. если оно имеет в длину больше своей тройной ширины, «на концах их ставят халкидские портики, как в базиликах Юлия и Аквилия. Колонны следует делать такой же высоты, как ширина портиков; портик должен быть в треть ширины внутреннего пространства базилики. Верхние колонны делают меньше нижних, как указано выше. Ограду галереи между верхними и нижними колоннами следует делать на четвертую часть ниже верхних колонн, чтобы купцам не было видно ходящих по верхнему ярусу. Архитравы, фризы и карнизы должно делать по соразмерности их с колоннами, как было сказано нами в книге третьей» .

Я перевел этот отрывок возможно ближе к латинскому тексту, отличающемуся ясностью, точностью, но недостаточно подробному. Действительно, Витрувий не говорит нам, было ли это здание окружено стеной, было ли оно закрытым, какое оно имело перекрытие, и текст его оставляет нас в этом отношении в полном неведении. Когда он доходит до описания базилики, постройкой которой руководит в Фано, то он говорит о стенах, распространяется довольно подробно о расположении колонн этого здания, об их пропорциях, о приемах, использованных им при постройке верхней галереи, и, странное дело, он, как я только что говорил, ни в общей композиции, ни в отдельных ее частях не соблюдает в постройке ни одного из установленных им самим правил. Вот его текст: «Длина центрального нефа между колоннами — сто двадцать футов, ширина — шестьдесят футов. Ширина портика ее вокруг нефа, между стенами и колоннами, двадцать футов, сплошная высота колонн вместе с капителями — пятьдесят футов, толщина — пять. За колоннами имеются пилястры высотою в двадцать футов, шириною в два с половиной фута и толщиною в полтора фута, поддерживающие балки, на которые положены настилы портиков. Над ними другие, восемнадцатифутовые пилястры, шириною в два фута и толщиною в один, на которых также лежат балки, поддерживающие стропила и кровлю портиков, выведенную ниже перекрытия главного нефа. Проемы, остающиеся между балками на пилястрах и колоннах по междуколонным промежуткам, оставлены для окон».

Сжатость изложения в последнем затемняет текст, но мы попытаемся его объяснить.

«Колонн по ширине нефа вместе с угловыми — по четыре справа и слева; по длине, со стороны, примыкающей к форуму, вместе с теми же угловыми,— восемь, а с другой стороны, вместе с угловыми, — шесть, из-за того, что двух средних не поставлено, дабы не загораживать вид на предхрамье храма Августа, расположенного у середины боковой стены базилики, напротив середины форума и храма Юпитера.

Затем, находящийся в этом храме трибунал сделан в виде неполной дуги полукруга; расстояние между концами этой дуги равняется сорока шести футам, а стрелка дуги — пятнадцати футам, чтобы тем, кто стоит перед должностными лицами, не мешали купцы в базилике. По колоннам положены балки из трех сплоченных двухфутовых брусьев, и эти балки идут от третьих колонн, находящихся во внутренней части, к антам, которые выступают из предхрамья и справа и слева приходятся у концов дуги.

Поверх балок, прямо над капителями, в качестве подпорок расположены квадратные бобышки высотой в три фута и шириною в четыре. На них кругом положены балки, крепко сплоченные, из двух двухфутовых брусьев. Положенные на эти балки прямо над стволами колонн, над антами и стенами предхрамья, стропильные затяжки со стойками поддерживают один коньковый брус на всем протяжении базилики, а другой, начиная от середины первого, над предхрамьем храма.

Такое прекрасное расположение двух щипцов придает красивый вид как крыше снаружи, так и высокому нефу изнутри. Затем, удаление украшений с архитравов и отсутствие оград и верхнего яруса колонн облегчает трудность постройки и значительно сокращает общую ее стоимость. А самые колонны, поднимаясь цельными стволами под балки нефа, придают еще большую роскошь и великолепие зданию».

Витрувий считает свое произведение хорошим, что вполне естественно, и я нахожу его оценку, действительно, справедливой. Он в достаточной мере показал нам, насколько древние были свободны в своих архитектурных композициях, — качество, присущее всем эпохам расцвета искусства. Полстолетия тому назад Витрувий, во имя правил римской архитектуры, не получил бы за свой проект базилики в Фано почетного отзыва в Школе изящных искусств. Да что я говорю! Он был бы исключен из конкурса, его прогнали бы на последние школьные скамьи учиться римской архитектуре по Виньоле и Палладио. Не поместить полного антаблемента на колоннах! Уложить по капителям простые балки, а на них, на столбиках, деревянные фермы! Прислонить столбы к колоннам! Какая ересь! Какое забвение всех правил! Двадцать пять лет тому назад базилику в Фано сочли бы за произведение романтика. И я припоминаю, что если в то время случайно в приличном месте упоминалось это произведение, то это делалось со вздохом, с тактичной осторожностью, какая проявляется при указании на заблуждения, в которые иногда впадают самые талантливые художники. Но кому же доверять, если единственный автор-специалист, оставшийся от античности, нарушает в построенном им здании — единственном, описание которого он нам оставляет — правила, установленные им же, правила, столь точно изложенные в книгах архитекторов Возрождении и на практике также не соблюдавшиеся ими? Является ли архитектура искусством, у которого формы произвольны и неизменны одни только принципы? Неужели в течение двух веков шли ложным путем, выдавая некоторые формы за неизменные, за проявление лучшего вкуса, и упуская из вида те принципы, которым сами древние, по-видимому, придавали наибольшее значение? Неужели архитекторы средневековья, верные своим принципам и свободно воспринимавшие архитектурные формы, более близки к античности, чем великий век, век классицизма «par excellence»? Какой переворот всех усвоенных нами понятий! И как досадно, что нельзя идеи, если они ложны, объявить утратившими силу за давностью, подобно тому как объявляют это в отношении выморочного имущества.

Тем не менее, для всех тех, кто не придерживается безоговорочно всех правил, установленных теоретиками, но мало соблюдаемых на практике, из описания здания в Фано, построенного и описанного Витрувием, вытекает особая композиция, заслуживающая серьезного внимания. Прежде всего, халкидский портик, трибунал, расположен на одной из больших сторон. Внутри здание имеет лишь один ордер, пересекаемый полом галереи. Колонны не имеют полного антаблемента, а к их стволам, со стороны, обращенной к стене, приставлены два яруса пилястров, из которых первый несет полы галерей, а второй — ее кровлю. Капители колонн возвышаются над кровлей галерей, имеющей вид односкатного навеса, причем промежутки между этими капителями служат светопроемами. На капителях лежат только деревянные архитравы; на последние опираются каменные столбики, несущие обвязку открытых стропил. И Витрувий уверяет, что таким путем экономится много труда и расходов. Какой же он рационалист! Таким образом, он с самым невинным видом осуждает римский карниз и пишет такие вещи в царствование Августа! Значит ли это, что здравые доктрины не были в то время в силе? Нет, архитектура еще сохраняла ту свободу и ту искренность, которые составляют ее ценнейшие преимущества у греков и в последние времена республики у римлян; она не подменяла искусства формулами; она была достоянием художников и не сделалась еще одним из колес большого административного и политического механизма Римской империи.

|

|

|

|

| Таблица 8. Базилика в Фано. Конструкция перекрытия. Архитектор - Витрувий |

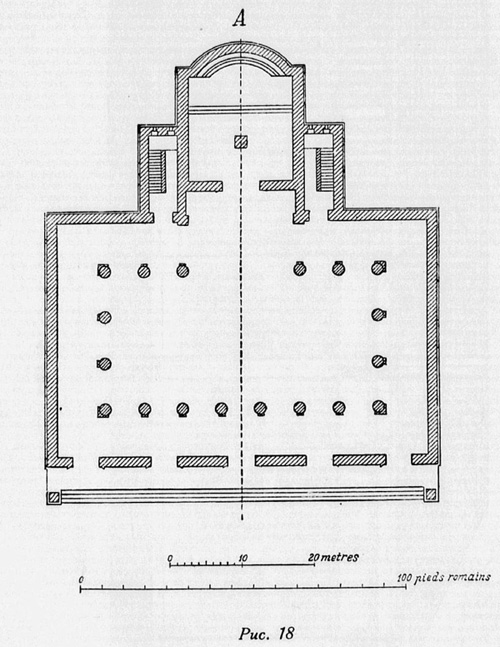

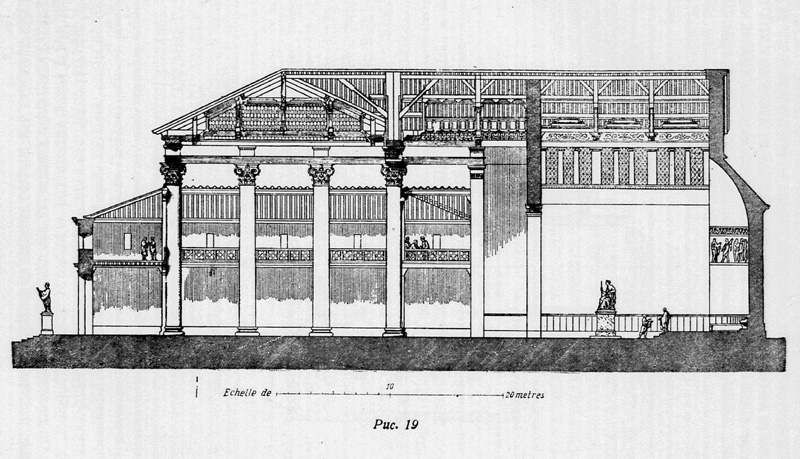

Ни план, ни разрез базилики в Фано не могут быть начертаны двумя различными способами. Витрувий заботливо указывает нам размеры главных частей конструкции. На рис. 18 дан план, а на рис. 19 разрез этой базилики.

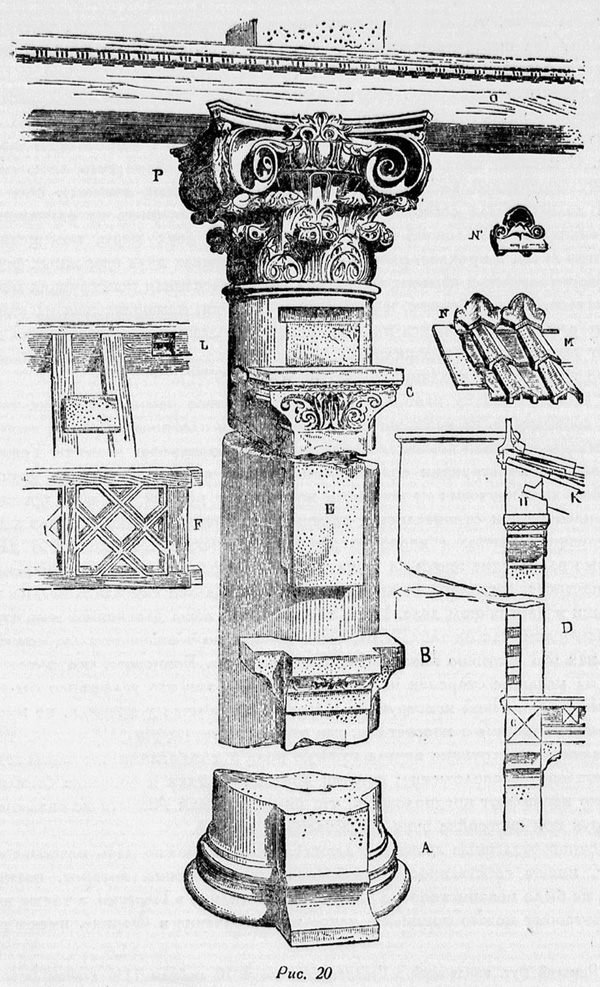

Чтобы сделать понятным расположение пилястров, прислоненных к колоннам и несущих пол галерей, а также ее перекрытие в виде навеса, я даю фрагменты этих колонн, взятые на различной высоте (рис. 20).

А — обозначает базу, еще не установленную на квадратный плинт, столь неудобный в местах большого скопления посетителей, но принятый позднее во всех без исключения римских ордерах — ионийском, коринфском и сложном. В —капитель, несущая пол галерей, который имеет выемку наверху для того, чтобы пропустить продольный деревянный брус С , показанный в разрезе D. Е — продолжение верхнего пилястра; на сторонах его видны гнезда, в которые должны быть вставлены шипы деревянных балюстрад F, заменяющих парапет (pluteus) базилики, состоящий из двух ордеров, расположенных один над другим. G — капитель этого верхнего пилястра, предназначенного для поддерживания бруса H, показанного в разрезе I и служившего как бы коньковым брусом для стропильных ног крыши галерей К. Колонны имеют под капителью выемку, чтобы можно было уложить брус Н и покрыть конек черепицей во избежание проникновения дождевой воды. L представляет собой этот брус со стропильными ногами, на которые уложены квадратные кирпичные плиты, а сверху черепицы M, коньковые и стыковые, покрытые украшениями с внутренней стороны NN1. Капитель Р, скопированная с одной из красивых капителей эпохи Августа, находящихся в музее при церкви св. Иоанна Латеранского, несет тройную деревянную балку О.

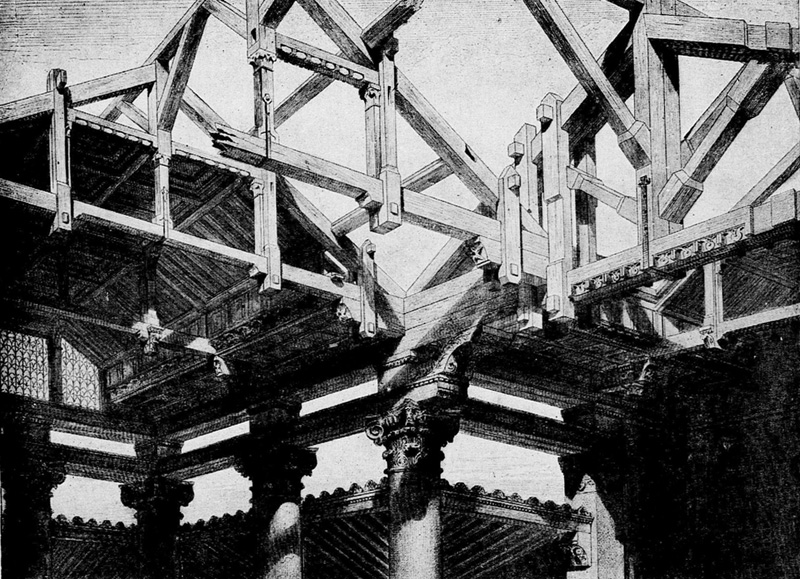

Все это весьма ясно изложено в тексте, и не требуется особых усилий, чтобы объяснить при помощи рисунков то, что хотел сказать Витрувий. Что касается примененной здесь системы деревянной конструкции, то нужно признаться, что автор дает нам весьма слабые намеки; пояснить же ее на примере мы не имеем возможности, так как до нас не дошло ни одной античной деревянной конструкции. Кроме того, в самом плане имеется одна особенность, своеобразно усложняющая устройство этой конструкции. Витрувий потрудился нам сообщить, что он упразднил две колонны напротив пронаоса храма Августа, в котором помещается трибунал; что он повернул на 90° архитравы, приходящиеся на обе крайние колонны, чтобы положить их на анты, служащие головными частями пронаоса. Следовательно, главный неф, подобно трансепту, расположен под прямым углом к оси входа в храм. Он говорит нам также, что его деревянная конструкция снабжена затяжками, что она с внутренней стороны обшита, а с наружной стороны имеет два ската, что она повернута лицом к пронаосу. Базилика вытянута в ширину на шестьдесят римских футов*. Требовалось по крайней мере по одной ферме непосредственно над каждой колонной, между тем нельзя было допустить помещения диагональных ферм в свободном пространстве, оставленном напротив пронаоса, подобное расположение производило бы весьма неприятное впечатление и не обеспечивало бы надлежащей прочности. С планом, предложенным Витрувием, можно совместить лишь одну систему деревянной конструкции (в пределах античных данных). Эта система должна была состоять из ряда ферм, поставленных на одинаковых расстояниях над колонной нефа, причем опоры двух ферм, помещенных напротив входа в пронаос, располагались на затяжках двух спаренных ферм, перпендикулярных к первым, благодаря чему деревянная конструкция поворачивалась, таким образом, к храму. Эти затяжки, помещавшиеся на одном уровне с обвязкой, покоясь на двух угловых колоннах, вероятно, были надежно подвешены к стропильным ногам при помощи подвесных бабок и у опор подперты консолями.

* Римский фут, найденный в Геркулануме, равен 10 дюймам 11,5 линиям (старинная французская мера); 60 римских футов равны приблизительно 17,82 м.

Я сделал попытку изобразить это своеобразное расположение на табл. VIII, сообразуясь по возможности с принципами плотничных работ, изображенными в античной помпейской живописи и в барельефах колонны Траяна. Деревянные конструкции средневековья также являются для нас ценным пособием при изучении плотничного искусства у римлян. Из всех приемов, применяемых при строительстве зданий, несомненно, именно в деревянных конструкциях наиболее верно сохранились античные традиции, ибо даже в самые варварские эпохи на Западе не прекращалось возведение деревянных построек, а галлы уже во времена Юлия Цезаря считались весьма искусными в плотничном деле. Надо полагать, что наша деревянная конструкция, изображенная на табл. VIII, была обшита по обычаю римлян, подобно тому как это частично показано на этом рисунке. Возможно, что покрытие нефа на меньших сторонах не имело вальм, так как это усложнило бы выполнение деревянной конструкции и не было в обычае у древних, но имело деревянные щипцы с просветами, как это показано на рис. 19 и табл. VIII. Деревянная конструкция играла важную роль в этом здании, имеющем столь оригинальное расположение; остатки древних базилик и описание базилики в Фано позволяют предположить, что римляне эпохи Августа не связывали себе рук при постройке этих общественных зданий.

Немногочисленные греческие здания, которым можно дать название базилик, имеют собственное, своеобразное расположение, которое, по-видимому, не было позаимствовано римлянами. Базилика в Пестуме, а также здание, которому можно приписать такое же назначение в Форике, имеют ряд колонн по главной оси, образующих две внутренние галерей, или два амбулатория, не считая наружных портиков. Эти сооружения более походят на открытые рынки, чем на закрытые здания, подобно римским базиликам, и в них мы не находим места, отведенного для трибунала, имеющегося во всех римских базиликах. Между тем, римляне во времена империи не замедлили придать своим базиликам, как и всем остальным строившимся ими в то время зданиям, большое великолепие. Находящаяся на форуме Траяна базилика, построенная в Риме знаменитым архитектором Аполлодором из Дамаска, была зданием замечательным и по размерам и по богатству примененных материалов. Эта базилика, остатки которой еще сохранились и наружные фасады которой известны нам по античным медалям, состояла из пяти нефов: очень широкого центрального и четырех более узких, несших галереи второго яруса. Трибунал имел форму обширного полукруга, диаметр которого занимал ширину всех пяти нефов вместе взятых, а портики и галереи проходили перед ним. Единственный вход с портиком и вестибюлем находился в конце здания, противоположном трибуналу, а три южных двери выходили на форум Траяна. Что касается знаменитой колонны, воздвигнутой сенатом и римским народом в честь этого императора, то она стояла на маленьком дворике, простиравшемся вдоль фасада, противоположного форуму. С этого двора можно было войти в две библиотеки, где хранились греческие и римские книги; в библиотеки вели две двери, устроенные на обоих концах северной базилики. Кирпичные стены базилики были покрыты толстой облицовкой из белого мрамора, по крайней мере в нижней части. Колонны пяти нефов были из серого гранита и стояли на базах из белого мрамора; их увенчивали капители, тоже из белого мрамора. Потолок был облицован пластинками позолоченной бронзы. Три главных портика, обращенные к форуму с южной стороны, были увенчаны, как это видно из изображений на античных медалях, квадригами и статуями. Что касается пола, сохранившегося и сейчас, то он состоял из больших плит желтого и фиолетового мрамора. Это здание, несомненно, не было сводчатым, но имело деревянное перекрытие.

Был ли перекрыт трибунал? Если он был перекрыт полукуполом, то как же в таком случае перекрытие сочеталось с галереями и их стенами? Формы базилики не согласуются с полукругом, занимающим почти полную ширину пяти нефов. Такое расположение, по-видимому, невыполнимо, и пространство, оставленное между нефами и трибуналом, вероятно, находилось под открытым небом, ибо если представить себе конструкцию базилики и ее деревянного перекрытия, то непонятно, как это деревянное перекрытие опиралось на полукруглую в плане стену трибунала.

Воздерживаясь от всяких гипотез, я не буду спорить о способах разрешения этой задачи, но, приводя этот пример, я просто хочу показать, как римляне в иных случаях варьировали свои композиции, оставаясь в то же время верными общим принципам, диктовавшимся их социальным устройством. Может быть, мы найдем объяснение базилики на форуме Траяна в иранских дворцах, в которых всегда имеется на одной стороне дворов, окруженных портиками, полукруг сравнительно больших размеров, перекрытый полукуполом. Впрочем, современный Восток, несомненно, сохранил некоторые римские традиции. Там до сих пор строят множество зданий с разнообразными функциями, подобных парижскому Пале Ройялю. Мечети и базары весьма похожи на римские базилики .многообразием своих функций и роскошью внутреннего убранства. Это сооружения, обязанные своим происхождением тщеславию властителей, желавших связать свое имя с общественным сооружением — прочным, великолепным, способным привлечь толпу и как бы объединить ее в своих недрах, — такого рода сооружения, безусловно, не могли появиться в республике. Следовательно, какова бы ни была греческая базилика, нужно сказать, что между нею и римской базиликой имеется разница. Кроме того, как я уже говорил, из архитектурных планов римляне, действительно, заимствовали у греков лишь планы их храмов; всякий раз, когда дело касается общественно-полезного сооружения, римляне совершенно самостоятельны, они создают и переделывают свои проекты в зависимости от своих потребностей. Ввиду того, что базилики были сооружениями, предназначенными для выполнения нескольких функций и эти функции могли меняться и поочередно приобретать большее или меньшее значение в зависимости от времени и места, римляне варьируют свои планы до бесконечности.

Нужно уяснить себе, что общераспространенное мнение относительно римских сооружений времен империи правильно лишь до известных пределов. Планы этих зданий не настолько твердо и окончательно установлены, чтобы не допускать никаких изменений; начиная с эпохи Августа, незыблемыми являются одни лишь принципы, лежащие в основе римского общественного здания; но принцип, как бы тверд он ни был, может быть выражен при практическом его применении в различных формах; пример тому мы видим и в более позднюю эпоху, в средневековье. Как бы то ни было, архитектура не ограничивается одними только общественными сооружениями. Она играет важную роль в частной жизни, и если мы имеем лишь весьма смутное представление о том, каковы были жилища греков, то дело обстоит иначе в отношении латинян.

Я снова повторяю: во все известные нам исторические эпохи между нравами, обычаями, законами, религией народов и их искусством существует тесная связь. Возможно, что наша эпоха является исключением, — об этом будет судить потомство,— но, например, в античный период римской истории, начиная от конца республики до падения империи, архитектура неуклонно откликается на различные события в жизни римского общества.

В своей четвертой беседе я настоятельно подчеркивал методы, применявшиеся архитекторами в период империи, так как, действительно, только в этот период искусство в Риме является подлинно римским; но как интересно изучать взаимоотношения, существовавшие между искусством и обычаями в тот момент, когда приближался конец республики; сколько прелести в этой архитектуре переходного времени, уже переставшей быть греческой, но еще не превратившейся в архитектуру империи! Какое благоприятное время для искусств представляет эпоха, в которую жили такие люди, как Цицерон, Лукулл, Сервий Клавдий, Саллюстий! Конечно, дом Цицерона в Тускулуме был, по сравнению с будущими роскошными виллами императоров, весьма скромной обителью; но какой чудесный аромат искусства должен был исходить от этих стен, столь дорогих сердцу последнего республиканца! Для того, кто хоть немного знает античность, его письма, письма человека, обладающего тонким вкусом и умом, дышащие заботой об украшении своего жилища, открывают целые сокровища изящества и очаровательнейшие расположения; ибо он нигде не распространяется о дорогих мраморах или живописи, он не говорит о своем загородном доме с тщеславием разбогатевшего человека, не имеющего иной цели, кроме желания подавить своей роскошью какого-нибудь соседа; он говорит только об уюте, который он там находит, о коллекции произведений искусства, собираемых им с любовью, о преимуществах ориентации. Кстати, он вполне доверяется своему архитектору; будучи столько же греком, сколько и римлянином, он не спорит о художественных формах, хотя, очевидно, тонко чувствует их. Вот пример его уважения к решениям художника, которому он поручил отделку своего дома. В одном из писем к Аттику он говорит своему другу: «Знай, что, находя мои окна слишком узкими, ты создашь себе неприятное дело с Киром (это его архитектор), к счастью, только с архитектором. Когда я ему это сказал, он доказал мне, что широкие окна, выходящие в сад, не дают такой приятной перспективы для глаз. Действительно: допустим, что А это глаз, В и С предмет, который он видит, D и Е — лучи, идущие от глаза к предмету; остальное ты поймешь сам». Все это написано целиком по-гречески, и ясно, что Цицерон лишь повторяет здесь то объяснение, которое мог дать ему его архитектор, — вероятно, грек, — объяснение, которому он не уделил особого внимания и которое его мало трогает. Он добавляет дальше, после эпиграммы по адресу эпикурейцев (Аттик принадлежит к этой школе): «Если ты начнешь критиковать остальное, у меня всегда найдутся для тебя столь же веские доказательства в том случае, если я не смогу сделать исправления с небольшой затратой средств».

Трудно привести отрывок, более живо показывающий природу отношений, существовавших между римским гражданином, в то время первым гражданином республики, человеком, обладавшим столь чистым вкусом и тонким умом, и его архитектором. Несомненно, что избранные люди в Риме того времени страстно любили искусства; но, будучи настолько умны, чтобы понимать, что греки — их учителя, они считали самым лучшим положиться в этом отношении на своих художников. Кроме того, чтобы украсить этот дом, разве Цицерон не просил своего друга купить ему статуи в Греции, где тот в то время находился, и позаботиться о том, чтобы их доставили в целости. Как жаль, что до нас дошло так мало остатков от этой переходной эпохи, в которую греческое искусство смешалось с твердо установленными обычаями римлян. Произведения архитектуры того времени, очевидно, были полны свободы и изящества, которые стоят значительно выше богатства, — той свободы, остатки которой мы находим еще о описании базилики Витрувия и уже совершенно не встречаем при императорах. Это была именно архитектура, подходившая для общества конца республики, общества, полного контрастов, весьма цивилизованного, весьма элегантного, еще не опустившегося до состояния морального порабощения, в которое мы видим его погружающимся столетием позже. За неимением сохранившихся архитектурных памятников наши архитекторы могли бы найти много полезного в пристальном изучении этого римского общества, с которым у нас так много сходства и которое, нужно в этом признаться, стоит значительно выше нас в интеллектуальном отношении. При помощи немногочисленных обломков, дошедших до нас, и точного знания людей и дел конца республики, опираясь на изучение обычаев и истории нашей страны, наблюдая национальные особенности нашего характера, можно было бы извлечь наши искусства из той трясины, в которой они на наших глазах с каждым днем увязают все глубже. Но, чтобы достигнуть этого, нужно иметь смелость сознаться в том, что современное преподавание неудовлетворительно, что ученые знатоки античности, пишущие и говорящие об архитектуре, не являются архитекторами, а архитекторы, занятые практической работой, недостаточно хорошо знакомы с историей и обычаями античности и средневековья. Мы обладали бы, вероятно, своим собственным искусством, если бы знали, что мы собой представляем и чего мы можем требовать от нашей эпохи.

Польза, которую можно извлечь из изучения античности (и, несомненно, большая), — это воспитание духа молодежи; для этого нужно, чтобы изучение это не ограничивалось тупым зазубриванием форм, как это в течение двухсот лет имеет место в отношении архитектуры, но ставило себе более высокую цель. Нужно поглубже разобраться в греческом и римском обществе, в особенности в римском, с его величием, с его прочными, несмотря на все его излишества и заблуждения, устоями; нужно не только войти в римский дом, но и знать того, кто в нем живет, понимать его вкусы, жить его жизнью, чтобы понять полную гармонию, существовавшую между человеком и его жилищем. В наши дни, когда ни люди, ни вещи уже не занимают твердо определенного места, когда все члены общества считают своим, долгом выходить за пределы своей сферы, вносить противоречие между своим внешним существованием и своей действительной жизнью, роль архитектора становится все труднее и труднее, ибо ему не подобает выступать в качестве моралиста, а еще менее в качестве какого-то агента полиции нравов. Между тем, возвышенный ум архитектора, его точное знание цивилизованного общества, добрые примеры и серьезные доводы, которые он может выставить, оказывают больше влияния, чем принято думать; но, после того как он потратил время в Риме или в Афинах на то, чтобы в тысячный раз обмерить театр Марцелла, портик Октавии или Парфенон, на то, чтобы в своем Помещении на вилле Медичи в поте лица сделать отмывку куска антаблемента или капители, архитектор, вернувшись во Францию, вряд ли сможет оказать какое-либо влияние на настроение капризного и нерешительного заказчика, так как он не сможет подкрепить свои советы простыми и основательными доводами, которым в конце концов подчинится каждый, кто не вовсе лишен здравого смысла.

При взгляде на общественные здания римлян мы могли, оставив в стороне вопрос о формах, убедиться, что программы выполнялись в полной мере и тщательно, что содержащее давало ясное представление о содержимом, что применялись именно те конструкции, которые соответствовали общественному устройству той эпохи, что роскошь и богатство никогда не переходили в изысканность, но, напротив, участвовали в создании величия римского народа без всякой аффектации и напыщенности. Иное дело — если мы взглянем на частную жизнь римского гражданина, если мы увидим его в домашней обстановке: когда римский гражданин достаточно богат, чтобы построить театр, портик, общественные купальни, он применяет, я бы сказал, официальную архитектуру, подобающую общественным сооружениям; но когда он строит для себя, для своей семьи, он не старается поразить внешними формами или ослепить толпу, он требует лишь удовлетворения своих личных вкусов, он желает лишь создать жилой дом, приятный ему и его близким. По крайней мере таковы были обычаи римских граждан к концу республики. Позже тщеславие и стремление к показному изменили в этом отношении вкусы римлян; но тогда уже можно было предсказать упадок античного общества. Не только все дома в Помпеях, начиная с самых богатых и обширных и кончая самыми маленькими, сохраняют с внешней стороны простой и однообразный вид, но и конструкции и материалы — одни и те же как в тех, так и в других.

Этот обычай встречается до сих пор во всех восточных городах. Если человек богат, если он может позволить себе устройство помещений, наполненных скульптурами и картинами, то он любит сохранять эту роскошь для себя и избегает привлекать завистливые взоры к внешнему виду своего дома. Эти обычаи были естественны в республике, и иной гражданин, истративший несколько миллионов сестерций на постройку акведука или цирка для своего города, жил в доме, ничем для прохожего не отличавшемся от дома его соседа, обладавшего незначительным состоянием. Можно даже предполагать, что этот обычай скрывать от толпы внутренние богатства частных жилищ способствовал развитию у римлян любви к своим виллам, ибо здесь по крайней мере они могли показать свою склонность к роскоши и удобствам, не опасаясь критики плебса и соседей. О существовании в Риме этого чувства зависти по отношению к гражданам, строившим себе красивые дома, свидетельствует эпизод из жизни Цицерона: когда он принужден был покинуть Рим вследствие интриг партии Клодия, то после его отъезда первым долгом разрушили его дома. Подобные буйные выступления слепой толпы в городе, который так часто был волнуем заговорами, должны были заставить богатых граждан тщательно скрывать пышность и довольство своего домашнего очага. Следовательно, программа римского жилого дома отличалась от программы общественных сооружений не только самым расположением, зависевшим от назначения, которое, разумеется, было другим, но и со стороны, более непосредственно соприкасающейся с областью искусства. Бели римлянин никогда не боялся преувеличений, подчеркивая в видимых формах общественного здания всю его величественность и значительность, то он считал, наоборот, необходимым скрывать от прохожих великолепие своего жилища. Ясно, насколько римские города того времени должны были мало походить на наши и насколько внешняя простота жилых домов должна была тем более подчеркивать роскошь общественных зданий. Очевидно, живописность городов еще больше выигрывала благодаря этим контрастам, и это отражалось на воззрениях граждан.

Чувство зрения имеет свои навыки, как и остальные чувства, и несомненно, что впечатление, производимое внешней роскошью общественных сооружений, расположенных среди однообразной массы домов, с их простыми линиями и строгим и замкнутым внешним видом, должно было, по своей природе, возвышать дух и способствовать лучшему пониманию произведений искусства. Римляне проводили большую часть времени вне своего дома. Утром знатные граждане принимали клиентов, приходивших в атриум их дома и ожидавших там утреннего выхода хозяина. Хозяин выходил из дома вместе с клиентами, так как в эпоху республики патриций, появлявшийся в сопровождении большой толпы клиентов, приобретал большее влияние на общественные дела. Так он направлялся на форум или под обширные портики, которые были расположены в разных районах города и служили местом прогулок и деловых свиданий, занимался общественными делами, которых всегда было множество; затем отправлялся в термы, в цирк или в амфитеатр и, с наступлением вечера, возвращался домой. В это время дом был открыт лишь для нескольких друзей. Итак, роскошь внутри дома носила интимный характер; комнаты римского дома были невелики и выходили во внутренние дворы и портики; никто снаружи не мог знать о том, что происходит в жилище римского гражданина. Архитектура была в точности подчинена этой программе.

Неудивительно, что в Риме люди, которые в силу своего происхождения, богатства или положения принимали участие во всех интригах партий, оспаривавших одна у другой власть, чувствовали потребность насладиться спокойствием на лоне природы. И действительно, любовь римлян к сельской жизни была всеобщей в эпоху республики и даже усилилась в первые годы империи. В Риме знатного гражданина знали все, и он принужден был запираться в своем доме, когда хотел немного отдохнуть, так как вне дома его всегда осаждали друзья, клиенты, приверженцы или соперники, и он не мог оставаться равнодушным в атмосфере напряженной политической жизни. Люди, подобные, например, Цицерону, обладавшие в равной мере любовью к умственным занятиям и честолюбием (два весьма различных свойства, часто встречающиеся у одного и того же индивидуума), испытывали время от времени потребность дать отдых своему уму, удаляясь из Рима, и именно в этих загородных домах, в этих виллах, можно наблюдать подлинный характер жилищной архитектуры римлян.

Я, по правде говоря, не знаю, каким образом, начиная с XVI века, стали связывать идеи симметрии с античной архитектурой жилых домов, так как я не нахожу ее следов ни в древних памятниках, ни в текстах. В Помпеях нет ни одного дома, у которого план или вертикальная проекция были бы подчинены правилам симметрии. Цицерон и Плиний в своих письмах много говорят об ориентации, об особом расположении каждого помещения в их сельских домах, но о симметрии у них не сказано ни слова. И действительно, эти жилые дома представляли сочетание зал, портиков, галерей, комнат и т. д., расположенных с учетом освещения, ветра, солнца, тени и вида, т. е. условий, исключающих симметрию. Подробное описание своего загородного дома «Лаврентии», сделанное Плинием в письме к своему другу Галлу, представляет собой в этом отношении один из любопытнейших документов. На протяжении всего письма сквозит практический дух, присущий римлянам; об украшениях, о мозаиках, о мраморах и о живописи он умалчивает, но в каждой строке он упоминает о красоте вида, об учете стран света при расположении проемов в помещениях, об особом плане каждой комнаты, о прохладе одних, о мягкой температуре в других, о разнообразии сельских и морских ландшафтов, о глубокой тишине в местах, предназначенных для научных занятий и размышлений, о чистоте, о благосостоянии своих рабов, о водах, о садах. Он не говорит ни об ордерах, ни о панелях, ни о карнизах. В этом прелестном письме нельзя найти даже и малейшей доли тщеславия. Он любит свой дом, он приказал его устроить по своему вкусу, он чувствует себя в нем хорошо, а надо сказать, что это был человек достаточно тонкого ума, достаточно почтенный римлянин, чтобы создать из своего жилища образец изящества и вкуса. Но перед своим другом, перед самим собой он нисколько не кичится этим домом.

Если нам что и заимствовать у римлян, так не эту ли прямоту взглядов, подлинное изящество, разумную любовь к моральному и физическому благосостоянию, вместо условных формул, получивших распространение во время помпезного и напыщенного царствования Людовика XIV и принимаемых за возрождение античной традиции? Те, кто любит античность, кто восхищается ее произведениями, кому нравится избранное римское общество, малейшие черты которого мы с жадностью изучаем, разве они не должны были бы энергично отвергнуть ложное толкование римского искусства? Что касается меня, я признаюсь откровенно: подмоченная античность, которую нам преподносят, внушает мне такое же отвращение, какое могла бы внушить «выразительная» голова работы Кусту или Куазевокса, посаженная на торс Венеры Милосской. Не является ли опасной ошибкой это приписывание древним некоторых нелепых законов, прикрывающих невежество и посредственность, этих непреложных законов симметрии, композиции ордеров, неизменно применяемых повсюду, в то время как в античных произведениях мы обнаруживаем один преобладающий закон — естественное и правдивое выражение материальных потребностей вместе с свободой, сдерживаемой здравым смыслом и вкусом, закон, представляющий собой не что иное, как привычку рассуждать, сочетающуюся с художественным чутьем?

Я полагаю, что Гораций сделал бы забавную гримасу при виде Версальского дворца, если бы ему сказали, что эта огромная симметричная казарма (и почему симметричная?), перерезанная рядами окон и украшенная колоннами и пилястрами, представляет собой «виллу» императора. Будем любить и изучать античность, любите и изучайте, если хотите, архитектуру великого века, — она имеет свои достоинства и свое величие. Не будем, однако, смешивать произведения, не только не сходные, но и диаметрально противоположные по принципу и по выражению, а в особенности не будем утверждать, что последние внушены первыми. Это было бы равносильно утверждению, что Пюже заимствовали свои типы из Эганы. То, что архитекторы эпохи Людовика XIV думали, будто они следуют по стопам древних, и утверждали это с полной искренностью, нельзя им вменять в преступление; в прошлом нужно чтить даже его заблуждения, но повторять в настоящее время по наследству подобные дерзкие утверждения было бы недопустимо.

Плиний, консул, владеет не только виллой в окрестностях Остии на берегу моря; ему принадлежит и сельский дом в Тоскане, весьма красивый и окруженный прекрасными садами. Он также описывает его своему другу Аполлинарию. Иной климат, иные места, иная программа. Эти два загородных дома имеют каждый свое особое расположение, связанное с условиями местности, с выгодами той или иной ориентации, с сельскими ландшафтами, с водами, с местными обычаями. А между тем, как на побережье Остии, так и на склонах Апеннин в Тоскане, это все тот же римский жилой дом с его многочисленными службами, портиками, залами, соответственно ориентированными, с его банями, комнатами для научных занятий, отдельными покоями для гостей и для друзей, с ксистом, большим залом для физических упражнений, для собраний, летними и зимними комнатами, помещениями для вольноотпущенников и для рабов. При планировке всех этих разнообразных помещений имелось в виду не создание академического плана, но удовлетворение вкусов и всех повседневных привычек хозяина.

Мы видим, что в своих общественных зданиях римлянин подчиняется законам симметрии, что в них есть величественность, что они строятся для публики; римляне понимают, что симметрия — могущественнейшее средство для того, чтобы показать свое величие толпе; там они — магистраты, но у себя дома они расстаются с этой официальностью, — они строят по своему вкусу, только для себя. С этой стороны они ищут солнечных лучей, с той — они их тщательно избегают, они используют все выгоды местоположения, они ищут комфорта и не дают увлечь себя тщеславию, характерному для современного владельца замка, который прежде всего хочет, чтобы в его сельском доме видна была архитектурная композиция, даже в ущерб удобствам его повседневной жизни. В своем сельском доме (который он при всем своем честолюбии предпочитает городскому) римлянин, с присущими ему исключительной мудрой практичностью и тонким вкусом, отводит специальные места для удовлетворения как материальных, так и духовных потребностей. Он заботится о хорошем физическом самочувствии, о гигиене, о здоровье своей семьи и своем собственном; но ему необходима и библиотека, спокойные комнаты для умственных занятий, где он мог бы иногда собраться с мыслями, что необходимо для гигиены всякого ума; у него в доме имеется такой же гимнасий для ума, как и для тела. Роскошь внутреннего убранства, богатство играют в его доме второстепенную роль, ради них он никогда не пожертвует комфортом, удобством и целесообразностью расположения. Короче говоря, он умеет быть частным человеком так же, как и общественным лицом, но так же не дает себя увлечь неразумной любви к роскоши, как и привычке к власти. Будем же римлянами, я это лишь приветствую, но не будем римлянами в париках эпохи Людовика XIV и башмаках на высоких каблуках; позаимствуем у них уменье жить, их прямой и ясный ум, их практическую философию, позаимствуем свойственную им любовь к искусству, которое они любят скорее как умные люди, чем как художники; это лучше, чем бесцельно нагромождать ряды колонн, это лучше, чем устраиваться во дворцах, поражающих своим великолепием прохожих, но неудобных, мрачных, нелепых, полных тайных страданий для их обитателей. Замок и помещичий дом средневековья значительно ближе к римской вилле и римскому дому, чем загородные дома последних двух столетий, ибо люди, строившие эти замки и помещичьи дома, стремились прежде всего устроиться как можно удобнее, гигиеничнее и безопаснее и не заботились о том, что одно крыло их дома короче или длиннее другого, что один корпус здания выше или ниже соседних.

Посмотрим, что представляла собой эта резиденция, столь дорогая сердцу Плиния, консула, — его «Лаврентии». Он был построен всего в семнадцати милях от Рима, на берегу моря, недалеко от маленького городка Лациума. «Он достаточно велик для меня, и его поддержание не требует больших расходов. Сначала входишь в вестибюль, атриум,— он прост, не будучи бедным; отсюда попадаешь в круглый портик, окружающий небольшой, но удобный двор; там можно найти защиту от непогоды, ибо портики защищены прозрачными ограждениями (стеклами или слюдой), а еще лучше — выступом верхних крыш. Этот второй двор ведет в третий, более обширный, куда выходит столовая, выдвинутая к морю, так что когда дует ветер из Африки (юго-западный), и волнение не так уж сильно, волны ласково омывают подножия стен. Стены этой комнаты со всех сторон прорезаны дверями и окнами, такими же большими, как и двери, благодаря чему с трех сторон видишь море, а со стороны входа — большой двор с его портиком, маленький двор, затем вестибюль, а вдали лес и горы. Налево от столовой находится большая уединенная комната, затем еще одна, поменьше, обращенная окнами с одной стороны — на восток, с другой — на запад. С этой стороны можно видеть море, не так близко, как из столовой, но зато прямо перед собой. С наружной стороны около столовой здание образует входящий угол, задерживающий и усиливающий солнечное тепло. Это место очень приятно зимой и служит гимнасием для моих людей в это время года. Там не ощущаются иные ветры, кроме тех, которые приносятся тучами, омрачающими небесную лазурь. К комнате, о которой я только что говорил, присоединили еще одну; она имеет свод в виде ниши, и окна в ней устроены так, что солнечные лучи падают на них во всякое время дня. В толще стен помещаются шкафы, образующие библиотеку, полную тех избранных книг, которые всегда перечитываешь с удовольствием. Спальня отделена от этой комнаты только проходом, обшитым деревянными панелями, для того чтобы обе комнаты имели одинаковую температуру. Вся остальная часть дома с этой стороны предоставлена моим вольноотпущенникам и рабам; она содержится в такой чистоте, что там могли бы помещаться и гости. По другой стороне расположены жилые комнаты и вторая столовая, затем бани, состоящие, как обычно, из фригидария, паровой бани, помещения, где хранятся благовония, теплого помещения и горячей бани с видом на море. Невдалеке находится площадка для игры в мяч, расположенная так, что максимум солнечного зноя попадает на нее в конце дня. Там-то стоят два двухэтажных павильона с террасами, которые могут служить столовыми и откуда виден широкий морской простор, берега с красующимися на них виллами и сад, засаженный буксом, розмарином, фиговыми и тутовыми деревьями и изрезанный виноградниками. В этот сад выходят другая столовая и смежные с ней комнаты, затем большой зал «наподобие общественных зал», стены которого прорезаны с двух сторон окнами, выходящими на море и сады. Перед этой галереей устроен ксист, пропитанный запахом фиалок и защищенный от холодных ветров. Другое весьма уединенное помещение построено на конце галереи; это любимое место пребывания Плиния; он подробно описывает каждую комнату, он подчеркивает выгоды их ориентации, открывающийся из них вид; там имеются комнаты для отдыха, паровая баня, рабочий кабинет,—везде прохладная тень и солнечный свет. Действительно, Плиний не так безумен, чтобы заботиться о симметрии во всем этом и стеснять себя ради того, чтобы показывать прохожим правильные фасады. Каждая постройка расположена в своем месте, имеет подобающие размеры, одна примыкает к другой, одна выступает вперед, другая отступает назад; одни меньше и ниже, другие больше и выше; среди них были и сводчатые и обшитые панелями, Прорезанные множеством окон или совершенно их не имеющие; но план всегда обусловлен ориентацией и видом, а вертикальная проекция — назначением внутренних помещений. Эта вилла представляет собой не что иное, как целый ряд построек, примыкающих одна к другой, соединенных перегородками, имеющих отдельные кровли, окна больших или меньших размеров, в зависимости от необходимости, внутреннюю и наружную отделку, подобающую назначению каждого помещения. Это ни в коей мере не было похоже на правильные планы общественных зданий, ибо римляне обладали достаточным здравым смыслом, чтобы не придавать частным жилым домам вид здания общественного назначения. Римлянин хотел иметь в своем загородном доме в небольшом масштабе все то, чем он пользовался в любом из городов римской республики. Эти резиденции, вероятно, напоминали благоустроенные деревни, — они сохраняли их внешние черты. И если бы даже справедливость нашего мнения не подтверждали тексты, то достаточно было бы взглянуть на античную живопись с изображениями местности, образцы которой сохранились еще в сравнительно большом количестве. Это — живописные группы построек всевозможных форм и размеров, соединенных портиками, имеющих каждая отдельную крышу, обращенных лицом на все стороны, как бы для того, чтобы наслаждаться солнцем и видом или приютиться в тени деревьев или холмов. Наши старинные аббатства, наши замки и помещичьи дома средневековья в точности руководствовались этой столь жизненной программой, в чем мы будем еще иметь случай убедиться. Следовательно, эти постройки ближе к античным традициям, чем наши большие правильные здания последних веков; в противном случае архитектура — подражание ордеру, отдельному профилю, а не продуманное сочетание общего расположения, не правдивее выражение материальных потребностей, обычаев и нравов определенного цивилизованного народа.

В своей сельской резиденции римский гражданин желал иметь у себя под рукой все то, что было ему необходимо для удовлетворения его материальных и духовных запросов; это, несомненно, была хорошая мысль, и он, действительно, осуществлял эту основную мысль, благодаря неограниченным средствам, бывшим в его распоряжении, и своему практическому уму. В сельской местности не приходилось сталкиваться с трудностями приобретения земельного участка, как в городе, и если в Риме дома имели пять, этажей, то за городом все строения были одноэтажными. Для чего, в самом деле, громоздить их друг на друга, когда вокруг дома нет недостатка в месте? Разве за город едут, чтобы целый день подниматься по лестнице, а не для того, чтобы наслаждаться простором, отдыхом и тишиной? Какую Прелесть можно найти в деревне, если вы заперты в большом каменном ящике, в котором вы беспрестанно слышите беготню вверх и вниз по лестницам на звук колокольчика, шум отворяемых и затворяемых дверей, шаги гостей в отведенных им комнатах, приказания хозяйки дома, крики детей и все то беспрерывное движение, которое надоедает нам в городе? Повторяю, прежде чем заимствовать у римлян кусочки архитектуры, которым они сами придают лишь весьма относительное значение, постараемся, если мы хотим хоть в каком-либо отношении походить на них, подражать им в этом разумном приложении искусства к потребностям и обычаям.

Глубокий здравый смысл римлян проявляется не только в способах постройки их домов и вилл, но и в планировке ансамбля и отдельных помещений. Бутовый камень, щебень, кирпич — вот обычные строительные материалы, которыми пользуется римлянин; несколько мраморных колонн для портиков, если он настолько богат, чтобы позволить себе эту фантазию; облицовка из тех же материалов во внутренних частях подвальных помещений, подверженных действию сырости, а в остальных местах — повсюду доброкачественная раскрашенная штукатурка, обычные деревянные перемычки и перекрытия. Если римляне воздвигают свои общественные сооружения, рассчитывая их на несколько веков, то при постройке своих жилых домов они вполне разумно считают, что частные жилые дома должны подвергаться капитальному ремонту примерно через каждые пятьдесят лет. Большинство домов, отрытых в Помпеях, имеют очень легкую конструкцию; остатки античных вилл, столь многочисленные в окрестностях Рима, представляют собой здания, построенные самым простым и экономичным способом. Все богатство этих жилищ состояло в росписи, исполненной по штукатурке, в облицовке и замощении полов мрамором, во множестве дополнительных элементов: садовых бассейнах, статуях, мраморных фонтанах, мебели из бронзы и ценного дерева с инкрустациями из слоновой кости и металла.

Римляне, очевидно, не находили никакого удовольствия в нагромождении колоссальных масс камня для создания своего жилища; они предпочитали употреблять имевшиеся у них средства для наилучшей планировки жилых помещений, входящих в состав виллы, — наилучших как в отношении открывающегося из них вида, так и их ориентации; наполнять их прекрасной мебелью, множеством редких предметов, мозаикой, живописью, греческими статуями, ценной коллекцией манускриптов. Они хотели наслаждаться прохладой летом, теплом зимой; им нужна была вода повсюду, особые помещения для каждой функции их жизни; римлянин хотел, чтобы его домочадцы, т. е. его близкие, его вольноотпущенники и рабы, пользовались каждый соответствующими удобствами и чтобы в этих сельских резиденциях во всем господствовал порядок, основанный не на принуждении, тяжелом как для приказывающего, так и для подчиняющегося, но на раз и навсегда установленных правилах. В этих резиденциях рабы имели, несомненно, значительно лучшие помещения, чем наши слуги, и с ними лучше обращались; у них были свои отдельные помещения, свой зал для упражнений и игр, свои бани; оставив в стороне их социальное положение, нужно сказать, что они были более свободны, более счастливы, жили в более гигиенических условиях, чем люди, составляющие штат прислуги в частном доме богача в наше время. Правда, надо добавить, что они представляли ценность и хозяин был заинтересован в том, чтобы они были сильны и здоровы. Понятно, что эти люди, привыкшие к тому правильному, привольному, спокойному течению жизни, которое они создали себе за городом, с трудом принуждали себя к пребыванию в больших городах; поэтому, как только римский гражданин приобретал состояние, достаточное для постройки виллы, он проводил в Риме как можно меньше времени, да и в стенах самого великого города многие граждане построили себе дворцы, представлявшие собой настоящие виллы, так как в них имелись все службы, все пристройки, все помещения, необходимые римлянину для роскошной и приятной жизни. Рассматривая в настоящее время план Рима, на который нанесены все остатки античных сооружений, мы невольно задаем себе вопрос: где же были дома, где жила вся масса граждан великого Города, где помещался этот плебс, наполнявший Марсово поле, цирки, амфитеатры? Общественные сооружения, дворцы, портики, площади занимают по крайней мере две трети поверхности, обнесенной городскими стенами. Дело в том, что, действительно, ютясь в тесных многоэтажных домах, плебс жил на общественной площади. К тому же это население было немногочисленно по сравнению с населением наших больших современных городов. Рим, ставший правительственным центром всего известного в то время мира, содержал невероятное количество общественных сооружений грандиозного масштаба. Не хватало места, и при императорах разрушали огромные здания, чтобы очистить место для новых построек; приходилось сносить дворцы и крупные учреждения, чтобы возвести сооружения, более соответствовавшие потребностям момента. Никогда ни один народ столько не разрушал, чтобы создать вновь. При Антонинах уничтожаются целые кварталы, чтобы на освободившейся площади построить колоссальные сооружения, но вместе с тем до конца империи в некоторых пунктах города сохранилось еще значительное число общественных и частных садов. Сейчас в Европе нет ничего, что могло бы дать представление о подобном городе. За городом, вокруг стен, на расстоянии десяти или двенадцати километров в окружности, расположено было несметное количество больших и маленьких вилл, кроме того, еще обширные общественные здания вдоль дорог, храмы, гробницы, гостиницы, портики для путешественников, и сквозь это море домов и зданий, смешанных с садами, змеились длинные акведуки, изливавшие целые озера принесенной с гор воды в лоно столицы. В настоящее время остатки этих построек «extra muros» (за стенами) скрыты под лишенным растительности покровом; но если разорвать его в каком-нибудь месте, наудачу, то можно найти там стену или колонну, здесь мозаику, мостовые, бассейны, погреба, — целый город за стенами города.

Уже к концу империи не хватало жителей, чтобы оживить и наполнить такое количество общественных и частных зданий. У ворот Рима можно было подвергнуться нападению грабителей; ибо ясно, что для города нужен народ, а римского народа больше не существовало. Экспансия римского могущества распространилась так далеко, что многие богатые граждане жили в своих виллах в Галлии, в Африке, в Пелопоннесе или Азии, в то время как у ворот Рима рабы и разоренные колоны грабили загородные дома, покинутые владельцами. Но живя так далеко, эти римляне передавали целому ряду народов свои обычаи, свои правы, свои строительные приемы, и мы еще находим, особенно на Востоке, традиции, оставшиеся после римлян и сохранившиеся почти без изменения. В иранских и арабских домах мы находим почти точный план римского жилого дома, тогда как в Риме и повсюду в Италии воспоминание о нем уже давно исчезло, и трудно представить себе что-либо менее похожее на античный дворец, чем палаццо Фарнезе, и что-либо менее похожее на виллу эпохи Августа или Тиберия, чем вилла Памфилия или вилла Альбано.

Уже к последнему периоду империи, и даже до Константина, архитектурное искусство выродилось. В Риме не было художников, если и были еще рабочие руки. Новые сооружения украшали фрагментами, сорванными с более старых зданий; арка Константина была облицована барельефами и украшена статуями, взятыми с форума Траяна. Искусство ваяния было забыто, и императоры принуждены были, несмотря на все свое могущество, грабить здания своих предшественников; они положили начало деяниям варваров и разрушали замечательные памятники, чтобы возводить постройки, уже отличавшиеся грубостью, покрытые безвкусными и жалкими по выполнению декоративными украшениями. Это показывает нам во всей наготе слабые стороны архитектурной системы римлян. Римляне в своем строительстве до такой степени отделили искусство от конструкции, они до такой степени превратили искусство в наружную оболочку, в одежду, покрывавшую их сооружения, о чем мы уже упоминали выше, что само искусство, с которым обращались, как с чуждым элементом, утратило вскоре сознание своего значения; к концу империи в Риме уже ощущался недостаток в художниках; даже рабочие разучились отесывать мрамор и камень. Подтвердилась та истина, что одного могущества и денег еще недостаточно, чтобы иметь художников.

Начиная с эпохи Константина, на Западе происходит лишь целый ряд опустошений, которые довершают варвары. В течение этого печального периода искусство находит приют на Востоке, в Византии; там оно вновь укрепляется среди греческих традиций, оно заимствует у азиатских цивилизаций, оно преобразовывается. Мы скоро увидим, как римское искусство, перенесенное на другую почву, изменившееся под азиатскими влияниями, долго служит источником света для Западной Европы, какое влияние оно оказывает в Азии, на южном побережье Средиземного моря, как оно по торговым путям в новой форме возвращается туда, откуда оно ушло, как оно примешивается к тем традициям, которые были оставлены им на почве Галлии и Италии, как оно приспособляется к духу варварских народов.

Это исследование имеет не только археологический интерес: я считаю, что оно может также облегчить трудности зарождения новых искусств, которые должны еще появиться на свет. Именно с этой точки зрения я буду им заниматься. Если нам удастся оставить в стороне устарелые предрассудки, если мы будем знать те элементы, из которых состояло наше искусство в течение нескольких веков, знать, как мы сумели приспособить эти элементы к нашему духу, то мы сможем начертать путь, по которому должны идти все умы, сохранившие некоторую независимость.

Ошибочно думать, что христианство изменило древние обычаи в один день; никакая физическая или идейная революция не происходит в этом мире внезапно, без переходов; чем сильнее новые принципы отличаются от старых, оставленных, тем дольше длится переход, тем больше трудностей он представляет. Некоторые избранные умы могли, конечно, резко перейти от язычества к христианству, но масса, ставшая христианской по имени, христианской по своим обрядам и учреждениям, неизбежно должна была долго оставаться языческой по своим обычаям. Так, рабство долго продолжало существовать во всей Европе после признания христианского закона. Этот антагонизм между традициями и новым законом был причиной длительной борьбы. Не успело христианство стать государственной религией империи, как со всех сторон появились бесчисленные расколы и ереси; эти расколы и ереси в действительности лишь олицетворяли протест языческих обычаев и философии против новой религии.