Сопоставление архитектурного искусства у греков и у римлян; различия и их причины

Беседа третья: Сопоставление архитектурного искусства у греков и у римлян; различия и их причины. Из книги Э.Э. Виолле-ле-Дюка «Беседы об архитектуре». Том I. (Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, "Entretiens sur l'architecture", 1863—1872). По изданию Всесоюзной академии архитектуры, Москва, 1937 г. Перевод с французского А.А. Сапожниковой под редакцией А.Г. Габричевского.

Как мы уже говорили в предыдущих беседах, характерной чертой римского народа является его способность организовывать и управлять. До тех пор народы-завоеватели, история которых нам более или менее известна, отнюдь не были цивилизаторами; они завладевали страной для того, чтобы вывезти оттуда рабов и ценности; они принижали страну, вместо того чтобы ее поднять. Римляне могли быть порой в отношении покоренных народов алчными хозяевами, стремившимися к обогащению, а не к распространению цивилизации, но все же не это — основная особенность римских завоеваний.

Мы не будем повторять историю длительной и кровавой борьбы, предшествовавшей окончательному утверждению римского владычества над италийскими народами. Это была скорее социальная борьба, чем борьба за власть, ибо для горсти патрициев дело шло о сохранении своих богатств и власти, а для народа — об освобождении его из состояния, близкого к рабству, и о завоевании им прав гражданства. Эту историю передал нам, и передал прекрасно, один из наиболее выдающихся современных писателей, Проспер Мериме, в своем труде, носящем скромное заглавие «Очерки социальной борьбы»; перед нами развертывается жестокая борьба эпохи конца республики, и мы видим (хотя это и не является целью его труда) различные источники, из которых римский народ черпал свои искусства.

Римляне начала республики, в противоположность египтянам, восточным народам и грекам, не имели собственного искусства. Всматриваясь в истинное лицо их истории, мы видим небольшой народ, подчиненный нескольким патрициям и всецело занятый собственным усилением за счет соседей, — нечто вроде пиратов на суше, — движимый прежде всего общим стремлением к власти и грабежу и весьма мало или почти вовсе не понимающий наслаждений, доставляемых благами культуры и любовью к искусству. Между тем, Рим оказался в центре народностей с необычайно развитым искусством. Кампанья и Этрурия были полны священных зданий, общественных и частных, о художественной ценности которых свидетельствует высокая красота их развалин. Этруски еще в отдаленнейшую эпоху, которая даже трудно поддается датировке, уже применяли своды, неизвестные грекам. Откуда этот народ взял подобный способ перекрытия здания? Мы не можем этого сказать, тем более, что те гипотезы, которые мы могли бы привести, представляли бы для нас чисто археологический интерес и выходили бы за рамки нашего курса. Достаточно будет сказать здесь, что свод был знаком азиатским народам задолго до интересующего нас периода западной истории. Благодаря последним открытиям в Ниневии, мы узнали о существовании сводчатых сооружений из глины, смешанной с соломой, и из формованной глины, у которых головные арки облицованы глазурованным кирпичом клинчатой формы. Римляне с редкой проницательностью заимствовали все, что они находили полезным, у чужеземцев, с которыми они были в сношениях. Так, их солдаты заимствовали свое снаряжение у нескольких наций: самнитский щит, испанский меч и т. д. Цезарь, по Саллюстию, говорит: «Большинство наших, когда видит что-либо подходящее у союзников или у врагов, весьма старательно применяет, возвратившись домой».

Римляне были по существу своему народом практичным и утилитарным. Они заимствовали у этрусков полуциркульную арку из тесаного камня, у народностей Кампании — общий план расположения священных зданий, греческие ордера, распределение помещений и украшение жилых домов. Следовательно, они черпали из разных источников, они пытались объединить два диаметрально противоположных принципа — принцип греческого архитрава и этрусской арки; действуя таким образом, они достаточно ясно показали, что их понятия об искусстве были понятиями пиратов, руководимых гордостью, а не вкусом, и рядящихся в награбленные чужеземные одежды, сочетания которых неприятно поражают своей пестротой.

Тонкий талант греков, проявлявшийся в умении наблюдать физические и моральные явления с исключительной остротой, талант, заменявший этому народу науку и давший ему больше, чем могли бы дать ему самые блестящие достижения науки, не получил развития у римлян. Они обладали гениальностью иного порядка; они были прежде всего политиками, законодателями, правителями; их искусства должны были идти иными путями, чем искусства греков. В Риме мы видим могущественную аристократию, обладающую замечательными политическими традициями и беспрестанно пополняющую ряды своих сторонников людьми всех классов, даже из среды своих противников. Римский сенат был силой и управлял всем. Сенаторы были или отпрысками старинных родов или выдающимися гражданами, занимавшими правительственные должности. Принимать участие в делах можно было, лишь пройдя через сенат; а делами для римлян были или войны, или управление покоренными провинциями, или отправление правосудия, т. е. судебное разбирательство и вынесение приговоров. Все эти занятия не имеют ничего общего с занятием искусствами. Государственные должности были целью, к которой стремился каждый римский гражданин, и это тяготение было в Риме настолько сильным, что уже в конце республики латинскую территорию занимали лишь два резко различимых класса — должностные лица и рабы; первые — владельцы земель всецело были заняты управлением своими поместьями и в особенности политическими интригами: вторые, доведенные до самого низкого состояния, предавались воровству и всем порокам, порождаемым рабством, невежеством и праздностью. Что касается свободного римского плебса, то это была самая варварская, самая грубая и самая продажная чернь, когда-либо наполнявшая большой город; готовая на все, суеверная, падкая на подкуп и потому попадавшая во власть самых ловких, самых деятельных и особенно самых богатых из членов старинных фамилий. Греки были ремесленниками, коммерсантами, людьми, чувствовавшими физическую и моральную красоту, увлекавшимися спорами и словесными состязаниями, гордыми и счастливыми тем, что они люди, что у них есть свои поэты, свои историки, свои ораторы и свои художники.

Странное явление в истории народов — это сочетание в одних и тех же людях способности к коммерческим операциям, к точным торговым расчетам и вместе с тем тонкого чутья к красоте в произведениях искусства; странно, что тщеславие разбогатевшего купца не заглушает в нем понимания истинного искусства, т. е. того, что мы называем вкусам; что нация безнаказанно производит перевороты в идеях, превозносит человека и изгоняет его, проявляет непостижимое непостоянство, с невероятной быстротой движется вперед по пути прогресса, как мы говорим теперь, в течение нескольких лет проходит сквозь все философские системы, все государственные формы, полагает основания всем наукам, ведет войны со всеми своими соседями и сохраняет посреди этого хаоса идей, систем, страстей —правильное, логическое, поступательное движение в искусстве; умеет придать ему новые формы, своеобразные и прекрасные, не позволяя отклонить себя от прямого пути под влиянием того, что в наши дни принято называть модой. Вот пример удивительных действий этого народа, дельца и художника в одном лице.

До битвы при Саламине, за 480 лет до нашей эры, у афинян не было города, вся их территория была опустошена; у них не было ничего, кроме кораблей; через двадцать лет они построили Парфенон, и Эсхил, участвовавший в сражении при Саламине, ставил свою трагедию «Персы», в которой он вывел варварского царя в героической и благородной роли. Здесь, несомненно, имеется доля искусной лести победителям, но в еще большей степени — печать возвышенного вкуса, уверенного в том, что он встретит отклик в рядах толпы. Можем ли мы с уверенностью сказать, что подобная попытка не была бы освистана у нас, и что такая лесть, почетная как для победителя, так и для побежденного, была бы правильно понята?

Греческое искусство то растет, то идет на убыль, но оно ни на мгновение не отклоняется от своего пути, оно едино, тогда как овсе остальные проявления ума и изменчивых страстей этого необыкновенного народа возникают случайно, рождаются и взаимно уничтожаются.

У римского народа мы видим совершенно иную картину; им владеет лишь одна идея—покорение мира, и эта идея так твердо укореняется в умах римских граждан, что им удается в течение неполных двух веков завоевать три четверти Европы, всю западную Азию и Северную Африку, несмотря на угрожающие симптомы разложения, которые, даже в последние годы республики, вызывали предчувствие распада старого языческого общественного строя. Механизм, которым пользуются римляне для достижения этого результата, весьма несложен: римский гражданин держится, как властелин; когда он завоевывает земли, он присваивает ager publicus, государственное имущество своих врагов, он отдает его на откуп; затем он поощряет эмиграцию колонов на территорию покоренных народов, он обеспечивает римлянам и их союзникам возможность существования в подвластной ему стране; эти жители, сделавшись собственниками, охраняют и защищают свои владения и вскоре основывают чисто римские колонии. Если римляне даруют какой-нибудь стране звание союзника, они берут ее под свою опеку, обязывают ее сражаться в их рядах с более отдаленными врагами, ассимилируют ее в своих интересах, включают ее в свою обширную организацию.

Таким образом, мало-помалу они создают престиж римского могущества на всей известной в ту эпоху поверхности зеленого шара, то разделяя, то поощряя, то защищая, то наказывая варварские племена. Существует римское государство, но нет греческого государства, ибо, как я уже говорил ранее, греческие поселения представляют собой не более, как общины, союзы, тогда как Рим является центром обширной государственной системы, основанной на иерархии. Рим представляет собой высшую ступень лестницы, которая могла быть разрушена только социальной революцией и нашествием варваров.

Этот краткий обзор римской политической системы необходим для понимания сущности Римского государства, так как римляне — прежде всего, как мы говорили, политики, и искусство играет у них утилитарную, служебную роль, а не служит источником наслаждения, как у греков. Римляне пренебрегают всем, что не входит в обширную систему их организации; их совершенно не интересует вопрос о том, гармонирует ли данная форма искусства с принципами этого искусства; римлянин не будет, подобно грекам, вести споры о том, могут ли его наблюдения быть выведены логическим путем; он не будет увлекаться отдельным контуром, игрой света и тени; он требует лишь одного: чтобы его произведения были чисто римскими, чтобы они символизировали его величие, могущество, и лучше всего, чтобы эти произведения соответствовали системе его политической организации, чтобы они были прежде всего полезными произведениями, в точности выполняющими свое назначение. Он прокладывает дороги, перекидывает мосты через реки, проводит воду в города при помощи колоссальных акведуков, он строит амфитеатры, которые служат местом собраний и выполняют роль настоящих городских ратуш, будучи в то же время зданиями, отведенными для развлечения граждан. Римлянину безразлично, сохраняет ли союзный или покоренный народ свою религию, — лишь бы он соблюдал законы; более того, он включает богов подвластных ему народов в ряды римских богов, и таким образом эти народы становятся причастными к его судьбе и успехам и связанными со своими властителями наиболее крепкими для людей узами — общей религией и учреждениями; точно так же он действует в области искусства. Римлянин находит среди греческих народностей выдающихся исполнителей; он ими завладевает, оплачивает их, позволяет им украшать сооружения по их вкусу, но при этом подразумевается, что греческий художник будет лишь рабочим. Что касается общего плана своих сооружений, системы их конструкции, способа их осуществления, он, как римлянин, один желает предписывать их всем и всюду, от Босфора до Британии.

Мы не можем не признать некоторого величия в этой точке зрения на искусство архитектуры и не коснуться вопроса о том, насколько она соответствует взглядам современных правительств. Гармонирует ли эта точка зрения с характерам народов Западной Европы, с характером французов, с их обычаями и традициями? В этом позволительно усомниться, ибо у французов (как и у всех народов, обладающих художественным чутьем), наделенных в большей мере воображением, нежели волей, беспрестанно требующих духовной пищи и часто увлекаемых химерами (если эта химера представляется им олицетворением чувства или идеи), независимость взглядов, исследование, критика, споры были необходимыми элементами; для развития искусств. Доказательством служит то, что искусства процветают, когда им предоставлена полная свобода, и идут на убыль и деградируют, когда им хотят задать той, когда требуют от них равномерного, единообразного развития.

Я должен пояснить свою мысль, во избежание всяких недоразумений. Искусство — это религия, или точнее — вера; но всякая вера может быть или признана, или только терпима политическим строем страны, или же развиваться вне этого политического строя. В первом случае искусство не испытывает никакого принуждения или стеснения, —оно идет вперед гордо и свободно, оно не подчиняется никаким законам, а само создает их; во втором случае оно занимает подчиненное положение, становится одним из винтиков политической машины; в третьем случае оно окутано таинственностью, у него свои секреты, оно доступно лишь посвященным. У греков искусство властвует, оно правит, не встречая возражений, его принципы могут быть просты, как всякий ход мысли, не испытывающий принуждения и препятствий. У римлян искусство поглощено государственными соображениями, оно выполняет то, что ему диктуют, оно становится средством. В средние века, у западных народов, и особенно во Франции, искусство уединяется, — у него свой собственный язык, оно шествует в тиши, преобразовывается и развивается, не считаясь с той средой, в которой оно живет.

Я надеюсь, что наши «Беседы» помогут нам выявить взаимоотношения, существовавшие и существующие между искусством и политическим строем античного и современного цивилизованного мира. Я говорю «существующие», так как мы присутствуем в настоящий момент при явлении, весьма поучительном для всякого, кто хладнокровно прислушивается к спорам, поднятым в области искусства. С одной стороны, перед нами апологеты античных искусств, с другой — апостолы средневекового искусства. Я говорю об убежденных художниках, защищающих свои принципы, и, разумеется, ставлю вне этой борьбы любителей всех художественных форм, не потому, что я игнорирую их суждения, но потому, что эта неглубокая, чисто плотская любовь в конце концов может привести нас лишь к индиферентности. Но в этих двух противоположных лагерях имеется и нечто другое, кроме художников, стоящих перед знаменем античности, и художников под знаменем средневековья; в них стоят еще, один против другого, два больших принципа, два принципа, со времен греческой античности: не перестававших вести между собой ожесточенную борьбу, которой не видно конца; один из принципов — это подчинение индивидуального разума политическим соображениям, другой же — независимость человеческого ума во всем, что относится к вопросам совести, вопросам интеллектуального вдохновения; я повторяю борьба еще не кончилась, и я не вижу никаких помех к ее продолжению, ибо, в общем, она ни для кого не опасна; но полезно знать, за что борешься, против кого и на чьей стороне.

Непримиримые сторонники античности долго объединяли под одним знаменем греков и римлян, между тем как искусства этих двух культур исходят из диаметрально противоположных принципов; греческие искусства свободны и независимы, римские искусства занимают положение рабов, и если бы мы разрушили преграды, поставленные между двумя лагерями — античным и новейшим, то есть все основания предполагать, что греческие художники значительно легче достигли бы взаимного понимания с художниками средневековья, чем с римскими, с которыми им хотели навязать союз несмотря на то, что фактически римляне были лишь их притеснителями.

Римские учреждения вполне соответствуют характеру римского народа, точнее говоря, римский народ сам по себе является учреждением, большим государственным и политическим механизмом, прекрасно приспособленным к своему времени и потребностям. Его искусства служат лишь выражением этого особого порядка, составляющего исключение в истории западного мира. Бросим взгляд на эту историю до и особенно после римской эры. Мы видим совершенно иную картину: перед нами почти непрерывная борьба народов с учреждениями, которые ими управляют. В средние века мы видим, например, как во Франции галло-романские народы под игом варваров не пропускают ни одного случая, чтобы не восстать против учреждений, которым их подчиняют. Чисто германская феодальная система антипатична этим народностям. Теократия ненавистна потомкам завоевателей, как и туземному населению. Королевская власть, когда с ней начинают считаться, пользуется этими враждующими элементами, чтобы их порознь и поочередно ослабить: она наблюдает за их борьбой, но отнюдь не старается ее прекратить. Что же происходит с искусством при таком социальном строе? Кто им занимается? Кто думает о том, чтобы диктовать ему формулы? Конечно, никто. Оно предоставлено самому себе, оно терпеливо продолжает свое медленное движение, пробивается всюду, где это возможно, вне этой борьбы. Оно первоначально находит приют в монастырях, но скоро задыхается в тисках монашеской системы. Оно освобождается от нее с той же энергией, какая проявляется и при основании городских общин. Правящие органы того времени — если только можно применить это название к странному нагромождению учреждений, которые мешали одно другому — недостаточно проницательны, чтобы понять, что искусство представляет собой могущественный фактор культуры; они используют его, не пытаясь его подчинить. Создается впечатление, что свобода может найти себе пристанище в одном только искусстве.

Действительно, среди этого общества, колеблющегося между всеми видами власти, бросающегося из одной крайности в другую, переживающего длительные и кровавые распри, искусство, как мы видим, совершает свой путь в полном порядке, не отклоняясь от него ни на один миг, подобно тому, как движение греческого искусства протекало закономерно среди беспорядков и борьбы, царивших в греческом обществе. Почему во Франции в средние века, так же как у греков в древности, искусство неуклонно продвигается по пути, который оно себе предначертало? Потому, что оно само управляет собой, само испытывает себя, подвергает себя критике в своей собственной среде, оно нанизывает непрерывную цепь выводов, оно свободно в своих движениях, и никто не помышляет о подчинении его рутине, иначе говоря, академической формуле; оно черпает из всех источников и руководствуется только разумом и общественным чувством. Греческое общество, как и низы средневекового общества, развивается имеете с торговлей и искусством, а искусству, как и торговля, может жить только, будучи свободным. Римляне не были ни коммерсантами, ни художниками, они занимали по отношению к населению совершенно иное положение, чем всякое современное правительство; для них, покорителей мира, все должно было быть римским или не существовать вовсе; и чтобы обеспечить это господство над народами, почти всегда менее цивилизованными, — особенно, когда это касается военных и политических учреждений, — их первым актом после победы их оружия была организация римской системы управления у побежденных и у новых союзников. Все народы-колонизаторы пользовались приблизительно теми же способами — примером могут служить современные англичане — и были вознаграждаемы тем, что сохраняли свои завоевания, способствовавшие величию и могуществу метрополии. Полная свобода вероисповеданий, охрана гражданских прав, охрана собственности, трибуналы, избиравшиеся из граждан подвластных городов, с апелляцией в римский магистрат, вмешивавшийся в судопроизводство лишь для устранения злоупотреблений местных властей и чтобы показать, что римское продление справедливее прежнего, смененного им правительства; центральная власть, защищавшая интересы без волокиты сложного административного механизма; воинская повинность для покоренного и союзного населения и то, что ближе всего связано с нашим предметом, — весьма важные общественно-полезные сооружения: дороги, мосты, каналы, земляные работы, городские стены, акведуки, порты, общественные здания, базилики, претории, театры, термы, постоянные лагери, большие склады, канализация, фонтаны и пр.

Становясь хозяином какой-либо страны, римлянин использует свои обученные войска для прокладывания дорог, осушения болот, устройства лагерей; затем он производит принудительный набор значительного количества рабочих, и вскоре облик городов меняется, план их расположения расширяется или исправляется; они окружаются каменными стенами; в них и вокруг них строятся по единообразной системе все общественные учреждения; и через несколько лет или даже месяцев галльский или германский город превращается в римский город, где римский гражданин, так же как и местный житель, находит все, что он видит в Риме.

Становится понятным, с какой быстротой, при такой системе, покоренные народы должны были свыкнуться с римскими нравами и обычаями, утратить свои местные традиции, вплоть до национального чувства. К тому же римляне фактически приносили с собой культуру, правильное управление, богатство и довольство в среду полуварварских народов; не удивительно, что последние быстро забывали нравы и обычаи, находившиеся на более низком уровне по сравнению с тем, что им давалось.

Нам необходимо было набросать эту картину для того, чтобы уяснить себе роль искусства в этой чисто политической и административной системе; эта роль была и могла быть лишь весьма второстепенной. Мы видим, что римский дух не имеет ничего общего с греческим духом. Грек постоянно дискутирует, он не останавливается на одном, он ищет лучшего, он проходит через все, и вместе с тем он раб логического принципа, основанного на законах разума, на наблюдениях и на стремлении к гармонии. В интеллектуальной области эти философы выдвигают самые противоречивые системы; для них деятельность ума не знает пределов, ее не останавливает даже доведение умозаключения до абсурда, ибо, говоря о нематериальном в природе, идя от дедукции к дедукции, строго следуя законам логики, можно дойти до доказательства возможности того, чего один лишь здравый смысл не позволяет признать возможным, например до отрицания движения или бытия. Но в области материальных тещей логика не может привести нас к подобным заблуждениям, ибо материя перед нами, она видима, ощутима, она имеет собственные свойства, свои непреложные законы. Греческий архитектор может найти различные причины, иногда абсурдные, для объяснения законов тяжести тел, но он не может отрицать этих законов, он знает, что он не может их нарушать. Он может ошибочно истолковывать причины, но не следствия, ибо греческий архитектор прежде всего — внимательный наблюдатель, осторожный, правдивый в применении своих наблюдений. Греческий скульптор не знает системы кровообращения, точных функций мускулов и костей, но он наблюдает человеческое тело в его внешних, видимых и ощутимых формах с такой проницательностью, что придает своей статуе естественные очертания и правдивое движение; он пойдет дальше природы, он ее дополнит и как бы исправит, не нарушая ее законов. Греческий архитектор поместит на колонне капитель, но он не поставит свою колонну на базу, так как эта база стесняет движение проходящих; в случае же если он придаст ей базу, эта база будет иметь такой же круглый план, как и колонна; он постарается срезать ее углы у основания, чтобы за нее не задевали ноги; все эти приемы вытекают из наблюдений и из строго правдивого применения видимых явлений природы.

Не будем останавливаться на деталях. Рассмотрим более важное явление, заслуживающее особого внимания. Мы говорили в нашей предыдущей беседе о том, как поступает греческий конструктор, воздвигая храм, как после целого ряда логических умозаключений он приходит к построению общей композиции, которая называется ордером, т. е. согласованием отдельных опор с несомым элементом. Когда эта композиция найдена и установлены соотношения между всеми частями, диктуемые сначала необходимостью, а затем тщательным наблюдением их взаимодействия, их функций, внешней и внутренней природы материалов, грек, найдя пропорции и соотношения архитектурных частей, удовлетворяющие в равной мере его разум и его утонченный вкус, считает, что он создал произведение, которое нельзя изменить, не оскорбив разума и вкуса, поскольку это произведение есть не что иное, как комбинированный результат этих двух качеств. Он уверен в правильности своих логических построений, так же как геометр в точности своих доказательств; он уверен в непогрешимости своих чувств, ибо их язык понятен не только ему, архитектору, но и всем, его окружающим. Короче говоря, он верит в свой разум, в свой гений, и не допускает мысли, что разум и гений могут разрешить поставленную проблему двумя различными способами, одинаково простыми и хорошими. Если он сомневается как философ, то как художник он не сомневается, ибо он определяет свойства материи, он работает над ней экспериментальными методами. Если он даже и не понимает своей композиции, то он наблюдал действие ее мощи, ее веса, света ,на ее поверхностях, ее сопротивления внешним факторам. Следовательно, результат, к которому он пришел, для него является единственным вообще достижимым. Если грек находит что-либо в определенных условиях хорошим и прекрасным, то воспроизведение этого хорошего и прекрасного в аналогичных условиях происходит естественно и логично; грек рассуждает так: «Поскольку я установил архитектурный ордер, все части которого занимают надлежащее место, поскольку я добился того, что соединение этих различных частей производит эффект, удовлетворяющий одновременно разум и чувство, постольку этот порядок (order) расположения есть ордер. Если я исключу одну из частей, если я изменю установленные между ними взаимоотношения, то я разрушу свое произведение; но мое произведение совершенно,— следовательно, я должен сохранить его в его неприкосновенности. Как я действовал, чтобы достигнуть этого совершенства? Прежде всего — мной руководил мой разум; он мне подсказал, как уложить каменные архитравы на вертикальных опорах, какое расстояние я должен оставить между ними, как я должен присоединить мой портик к стене целлы, как я должен перекрыть все в целом. Затем мои чувства указали мне пропорции формы, которые я должен придать зданию, подсказали мне, как я должен их украсить. Следовательно, мое произведение безусловно доброкачественно; оно едино, оно имеет свое разумное основание независимо от размеров, ибо размеры не меняют пропорций; следовательно, воздвигаю ли я портик вышиною в тридцать локтей или в десять локтей, отношения между различными частями этого портика, т. е. между колоннами, расстояниями между ними и антаблементом, не могут изменяться. Следовательно, мой ордер есть единый типовой образец, пропорции которого я буду воспроизводить независимо от размеров».

Так рассуждает греческий архитектор, и, оценивая эти суждения с точки зрения их жизнеспособности, нужно признать, что грек рассуждает превосходно. Действительно, дошедший до нас греческий ордер или ордера сохраняют свои пропорции независимо от размеров, и этот метод, применявшийся римлянами с некоторыми изменениями, о которых мы будем говорить ниже, был решительно оставлен лишь архитекторами средневековья.

Греческая архитектура имеет свой модуль, зависящий от нее самой; архитектура средневековья имеет модуль вне зависимости от нее самой; это — измерение человеческого тела. Римская архитектура служит переходной ступенью между этими двумя методами, и это переходное состояние вызвано тем, что римляне придают большое значение удовлетворению своих материальных запросов, утилитарности, пренебрегая отвлеченными и порожденными непосредственным чувством формами греческого искусства.

Мы очень кратко обрисовали состояние римского общества и способы его воздействия на завоеванную им обширную территорию; в его архитектуре мы найдем точное отражение его политики, и в этом отношении она является для нас неистощимым предметом изучения, незаменимым источником сведений. Но изучать римскую архитектуру нужно вдумчиво, выявляя ее подлинные черты, а не занимаясь деталями, в которые она со стоическим равнодушием облекает свои конструкции.

Греческая архитектура имеет видимые, внешние формы, вытекающие из конструкции; лучшим сравнением для греческой архитектуры может служить обнаженное человеческое тело, у которого все формы наружных частей вытекают из структуры его органов, из его потребностей, из соединения его костей, из функций его мускулов. Человек прекрасен, ибо все части его тела соответствуют своему назначению, — в нем нет ничего лишнего, каждая его часть выполняет свою функцию. Напротив, римскую архитектуру можно сравнить с человеком в одежде; мы видим человека и его одежду; эта одежда может быть хорошей или плохой, богатой или бедной, хорошо или плохо скроенной, но она не является частью его тела; ее нужно изучать, если она хорошо сделана и красива; ее нужно откинуть, если она стесняет движения человека, если в ее покрое нет ни изящества, ни смысла. В римской архитектуре имеется, с одной стороны, структура, правдивая, реальная, утилитарная конструкция, скомбинированная для выполнения программы, начертанной хозяйской рукой; с другой стороны, в ней имеется оболочка, декорация, не зависящая от структуры, подобно тому, как одежда независима от человеческого тела; римляне, будучи народом-политиком, придают ей лишь второстепенное значение; они требуют лишь одного от тех, кто одевает их здание: чтобы одежда была его достойна; Им безразлично, осмыслена ли она, точно ли она воспроизводит основные формы структуры здания, является ли она точной и правдивой оболочкой его формы, выявляет ли она его назначение. Римлянин стоит выше или, если хотите, в стороне от мыслителя-грека, он его не понимает.

Меня иногда упрекали в том, что я в архитектуре отвожу слишком много места рассудку и мало считаюсь с чувствами; возможно, что сказанное выше придаст некоторую основательность этому упреку, если я не разовью свою мысль дальше, и что такое чувство в искусстве? Может быть, это не что иное, как невольное влияние рассудка на воспитание наших инстинктов? Пастушеская собака — не что иное, как волк, у которого инстинкт направляется его рассудком животного, развитым воспитанием; вместо того чтобы пожирать овец, она сторожит их и не дает их украсть или зарезать. Инстинктивно мы издаем различные звуки, наше чувство говорит нам, что одни интонации ложны, другие правдивы; почему? Не потому ли, что наш рассудок воздействует на наш инстинкт? Почему некоторые ноты фальшивы? Почему в архитектуре некоторые пропорциональные отношения неверны? Не рассудок ли действует на наши чувства, помимо нашей воли направляя и формируя то, что мы называем чувствам? Не были ли греки народом резонеров до такой степени, что многие из их философов дошли в своих рассуждениях до безрассудного? Между тем, этот народ резонеров обладал в то же время наиболее развитым чувством прекрасного; он первый установил в архитектуре ордера, т. е. сумел превратить в закон инстинкт пропорций. Мы видим, что все народы, строившие раньше, до греков, руководствовались тем же инстинктам, той же внутренней потребностью установить определенные отношения и различия между частями сооружения; но, между тем, мы знаем, что ни один из этих народов не сумел довести этот инстинкт до силы закона, и доброго закона, ибо его можно было изменить не иначе, как в ущерб впечатлению, производимому на чувства.

Все памятники мира, от глубин Востока до крайних пределов Запада, производят на зрителя двойственное впечатление (я, разумеется, говорю лишь о памятниках, достойных нашего внимания). Мы испытываем восхищение, наслаждение, но вместе с тем и замешательство, смущение, ощущаемое при виде предмета, для понимания которого требуется напряжение ума. Это двойственное впечатление дает следующий результат: если ум зрителя не охвачен стремлением к знанию, то он пугается и проходит мимо, не стараясь понять. Одни только греческие памятники, единственные из всех, производят целостное впечатление; не нужно никаких усилий, чтобы их понять, чтобы освоиться с их сущностью; они так же ясны для первого встречного, как и для художника, глубоко сведущего в своем искусстве. Греческий памятник говорит то, что он имеет сказать, сразу и всем; и, странное дело, это необыкновенное и прекрасное свойство кажется недостатком в глазах людей, которые привыкли видеть в архитектуре вечную загадку. При мне иногда спрашивали: «В чем же красота Парфенона?» Это равносильно вопросу: «В чем красота молодого, хорошо сложенного, обнаженного человеческого тела?» На это можно лишь ответить: «Обнаженный человек прекрасен, потому что он есть; потому, что без всяких умственных усилий, без всяких расчетов, мы знаем, что он движется, что он силен, что он ощущает, видит, думает, что он совершенен, что он един». При помощи своего закона ордеров греки сумели в архитектуре добиться этого простого впечатления. Греческое здание не требует ни пояснения, ни комментариев; оно прекрасно, ибо иным оно не может быть, подобно тому, как человек прекрасен, ибо лучшего нельзя создать. Я полагаю, что невозможно достигнуть этого совершенства иным путем, чем разумно удовлетворяя чувства.

Витрувий, не будучи великим философом, но пропитанный греческими идеями в искусстве и отражающий их лишь поверхностно, как всякий истый римлянин, начинает свою третью книгу, посвященную храмам, главой, в которой пытается установить аналогию между пропорциями человеческого тела и пропорциями храмов и их ордеров. Эта глава Витрувия на самом деле ничего не устанавливает; из нее нельзя извлечь никаких выводов; но она приподнимает край завесы, скрывающей от нас ту философию, которую греки применяли в архитектуре, если, только мы будем искать в структуре человеческого тела не метрическую шкалу, как это делает Витрувий, чтобы установить отношения между частями в системе расположения архитектурных элементов, а метод. Кроме того, не следует забывать, что греки всё относили к человеку и что ни один народ не изучал человека подробнее с точки зрения и психики и материи. Чтобы установить законы пропорций в архитектуре, как это сделали греки, необходимо было найти точку опоры, исходную точку, так как пропорции на первый взгляд кажутся лишь произвольным отношением, инстинктивным стремлением, которое не поддается точному определению. Но греки, несмотря на то, что они были поэтами, не довольствовались туманными идеями; им нужно было применять форму или принцип во всем, даже по отношению к вещам нематериального порядка. Лучшим доказательствам служит их мифология.

Если бы до нас дошел какой-нибудь трактат об архитектуре, написанный Иктином, то мы, может быть, получили бы точное объяснение этой аналогии человеческого тела с системой расположения архитектурных элементов вообще и с ордерами в частности. За неимением такого трактата, мы попытаемся рассуждать так, как мог бы рассуждать Иктин. Человек представляет собой наиболее совершенный из всех сложных организмов, и это относительное совершенство настолько явно, настолько реально, что» он сделался господином всех этих существ. Человек — венец творения; следовательно, если строить, то нужно взять его за образец, не в отношении форм, придаваемых тем объектам, которые хотят построить, но в отношении методов, применяемых при постройке. Человек — самый прекрасный среди сложных организмов, ибо строение его тела отвечает самым сокровенным его потребностям, его функциям и его интеллекту. Следовательно, если хотят, чтобы здание было прекрасно, необходимо строго подчинить его структуру тому же принципу. Среди сложных организмов у многих имеются отдельные органы, более совершенные, чем у человека, многие более ловки и более сильны, но ни один из них не представляет собой настолько совершенного сочетания физических свойств, в точности согласованного с его материальными и духовными запросами. Следовательно, нужно найти это сочетание, эту аналогию между органическими потребностями и внешней формой для того, чтобы воздвигнуть совершенное здание. С этой точки зрения греки могли рассматривать строение человеческого тела, как образец правильного метода, достойного подражания в архитектуре, когда она достигла развития, потребовавшего новых прекрасных форм, которые выявляли бы конструкцию здания и согласовывались бы с ней. Но, как я уже говорил, грек — прежде всего наблюдатель и ценитель формы; он видит в человеческом теле не то, что находим в нем мы, анатомы, все подвергающие анализу; он видит лишь (с необычайно тонкой проницательностью), что кости приводятся в движение пучками мускулов, которыми они покрыты, в свою очередь, одетыми упругой тканью; грек изучает остеологию, лишь наблюдая игру мускулов и кожный покров; он не отделяет друг от друга различные части, изначально составляющие единое целое, он не изучает их независимо одну от другой, но великолепно знает их функции и их отношения, одним словом, их наружный вид. Поэтому, когда он строит, он придает всем архитектурным частям гармоничные отношения, согласованные с функцией здания, и его архитектура обладает той простотой, которая восхищает нас в строении человеческого тела. Следовательно, в тексте Витрувия кроется доля правды, если не формально, то по существу, когда он говорит о влиянии строения человеческого тела на греческую архитектуру. Я считаю, что нужно остерегаться слишком абстрактных идей при философском изучении такого позитивного искусства, как архитектура. Я позволю себе поэтому облечь эти принципы в конкретную оболочку, взяв для этого формы греческой архитектуры, которые могут подтвердить эти принципы.

|

| * А — Селинунт, акрополь ** В — Парфенон *** С — Храм Деметры в Элевсине |

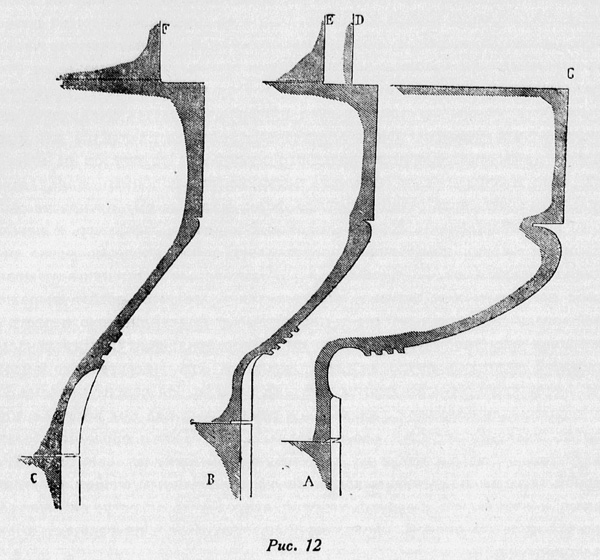

В строении сложного организма, и особенно человеческого тела, каковы бы ни были его движения, каков» бы ни было его положение, система костей не только всегда видна, но образует выступающие точки, соединяемые вогнутыми и выпуклыми кривыми, в зависимости от мясистых частей, находящихся между ними. Эти кривые тем более приближаются к прямой линии, чем энергичнее движения тела. Греки поняли и ввели это правило в скульптуре, что вполне естественно, и, по-видимому, первые применили его в архитектуре. До них египтяне в своих архитектурных профилях, очевидно, подражали растительному миру. Их капители, например, явственно воспроизводят закругления цветов и плодов. У греков мы видим иное: их профили скорее напоминают изгибы, образуемые мускулами или мясистыми частями, присоединенными к костям и заполняющими промежутки между ними. Когда художник хочет придать мощный вид одной из частей в общей архитектурной композиции, он, вычерчивая свой профиль, старается изобразить энергичные формы, принимаемые человеческим телом, когда усилие или резкое движение напрягает или натягивает его мускулы. Поэтому он не вычерчивает свои профили при помощи инструмента, например циркуля; его рукой управляет лишь тонкое чувство форм, которые ему прекрасно знакомы по его наблюдениям. Контур дорийской капители, например, в наиболее древних греческих памятниках представляет собой довольно резко выраженную кривую (рис. 12, профиль А *). Чем больше художник вдумывается в свое искусство, тем упорнее он старается усовершенствовать выражение своей мысли; это приводит его к настойчивому подчеркиванию первого выражения, к усилению производимого им впечатления; контур первоначальной дорийской капители скоро начинает казаться ему недостаточно энергичным, недостаточно выражающим несущий элемент; он чертит профиль В** затем связывает колонну с капителью и превращает вал под абаком в конус, подобно тому, как это показано в профиле C***. Таким образом, греческий архитектор путем рассуждений постепенно переходит от капители А, вал которой кажется подушкой, мягким телам, помещенным между колонной и абаком, к капители С, профиль которой, твердый до сухости, действительно является сильной опорой, передающей на ствол колонны весь вес абака и поддерживаемой им части.

И если мы внимательно рассмотрим эти профили, то мы увидим, что расчеты конструктора и чутье художника идут нога в ногу по тому же пути. Архитрав над капителью А, самой древней из всех трех, своей лицевой стороной помещается в D, т. е. на вертикали ствола колонны. Уже для строителя Парфенона неприятен вид этого выступа DG, оказавшегося ненужным в законченном здании; поэтому он продвинул лицевую сторону архитрава, поместив его на капители в точке Е, т.е. навесу, отчего его канитель сделалась более мощной. Вскоре греческий архитектор продвигает грань архитрава F еще дальше за пределы ствола колонны и еще усиливает впечатление несущей функции капители.

Ясно, что если греки не воспроизводили деревянных конструкций при постройке дошедших до нас сооружений из камня или мрамора, они тем более не воспроизводили растений в деталях этих зданий подобно тому, как это постоянно делали египтяне, как это пытались делать римляне и после них — художники средневековья.

Я уже говорил, что греки первые установили определенные законы пропорций, которые мы называем ордерами, или системой расположения элементов; отсюда не следует делать вывод, что греческий ордер или греческие ордера были чем-то абсолютным в своих пропорциях. Эти законы ни в малейшей степени не стесняли у них свободы художника; они были не абсолютными, но относительными, и хотя можно установить определенные отношения между различными частями дорийского ордера одного и того же периода, но вместе с тем допускается большая свобода в применении этих правил и бесчисленные варианты; дорийский ордер всегда остается дорийским ордером, подобно тому, как человек всегда остается человеком; но один человек имеет крепкое сложение, другой — нежное, один — низкорослый и коренастый, другой — строен и хрупок. Эти различия не нарушают относительной гармонии, или относительных пропорций; но вот что никогда не сделают греки ни в скульптуре, ни в архитектуре: они никогда не приставят головы и торса Геркулеса к ногам Диониса, тяжелый и массивный антаблемент они не поставят на тонкие колонны с большими интервалами. Это изучение отношений, которые должны существовать в ордере, т. е. во всех частях одного здания, они доводят до мельчайших деталей. Эта связь, эти отношения существуют не только между основными частями одной и той же системы элементов, в колоннах, капителях, антаблементах, расстановке опор, пролетах и заполнениях, но также и между профилями, их контурами, их выступами; они существуют даже (насколько можно об этом судить) в окраске этих сооружений.

При постройке своих наиболее значительных зданий греки применяли только два ордера — дорийский и ионийский. Сравнивая эти два ордера между собой, мы сразу заметим, что каждому из них присуща своя особая гармония, несмотря на то, что они основаны на одном и том же принципе. Структура — та же, разница лишь в ладе. Вся композиция дорийского ордера в целом строга и проста по своим основным пропорциям, и эта строгость и простота видны в мельчайших деталях; эффект достигается, как мы уже объясняли, очертаниями, силуэтами, игрой света и тени на больших поверхностях, контуром профилей. В ионийском ордере, наоборот, мы видим изящество общих пропорций, и это изящество сохраняется во всех деталях, в более тонких и многочисленных профилях, в более грациозной орнаментации, рассыпанной более щедро. Дорийский ордер как бы создан для более обширных зданий или для зданий, расположенных так, чтобы их видно было издалека; ионийский ордер как бы подходит для зданий, созданных для рассмотрения их вблизи, для привлечения взоров тонкостью своих деталей. Можно, пожалуй, назвать дорийский ордер мужественным, а ионийский женственным; а между тем, ни тот ни другой не отступают от общих правил, которые греческий архитектор считал себя обязанным соблюдать в ордерах, или в системе расположения элементов. Колонны ионийского ордера более тонки, чем колонны дорийского, но они покрыты большим количеством каннелюр; их капители, покрытые скульптурными украшениями, более значительны; части антаблемента более разграничены, стволы колонн покоятся на круглых базах, ибо инстинкт греческого художника подсказывает ему, что, украшая капитель, высекая более изящную колонну, он не может грубо поставить ее непосредственно на цоколь здания, — необходим был переход. В обоих ордерах встречается одинаковое применение общих принципов; анты никогда не имеют капителей, принятых для колонн, ибо грек обладает слишком тонким чутьем, чтобы поместить на плоском пилястре или на вершине стены капитель, которую он считает подходящей для колонны, для ствола, имеющего круглое сечение. Оба ордера имеют сходное строение; лишь значительно позднее грек исключит из ионийского ордера некоторые второстепенные части, содержащие конструктивные элементы, как, например, триглиф.

Не следует думать, что соблюдение ордеров стесняло греческого архитектора; закон не уничтожает личной самостоятельности художника. Он постоянно ищет лучшего и никогда не думает, что достиг абсолютного совершенства. Мы пытались разъяснить, какое значение он придает производимому эффекту, как проницательно он наблюдает игру света и тени на поверхностях, живописный абрис силуэтов на фоне неба. Греческий художник одарен слишком утонченными чувствами, чтобы подчиниться закону, властному и слепому. Если он применяет симметрию, то скорее как уравновешивающий момент, чем как геометрическое правило. Греческому художнику никогда не вздумалось бы придать внешнее сходство двум сооружениям, имеющим различное назначение. Остатки греческих памятников и ценнейшие описания Павсания говорят нам о том, что греки никогда не прибегали к жалким приемам современных архитекторов, рассчитывающих, что ансамбль произведет сильное впечатление, если применить для всех зданий на городской площади, независимо от назначения каждого из них, один и тот же ордер. Греки наблюдают природу и поступают так же, как она; она имеет свои законы, но вместе — с тем она бесконечно разнообразна. Если бы мы попытались доказать греческому архитектору красоту симметричного расположения наших больших современных архитектурных комплексов, этих одинаковых фасадов сооружений, различных по своим функциям, по расположению помещений и общей ориентации, он нас пожалел бы и, вероятно, сказал бы нам: «Почему же, если вы считаете, что красота заключается главным образом в симметрии, вы не стараетесь добиться от неба приказания солнцу восходить и заходить одновременно на востоке и на западе для того, чтобы наши здания всегда были освещены сразу с двух сторон? В природе все протекает по контрасту; она вам показывает, что добро чувствуешь только противопоставляя его злу, что свет не существует без тени, что вещь велика лишь вследствие относительности ее размеров, что в одном и том же виде нет двух вполне одинаковых существ, и вы думаете достичь красоты и добра, изменяя естественный порядок вещей, заменяя разнообразие однообразием. Вот городская площадь, окруженная зданиями; одно из них — здание суда, другое — дворец министра, в третьем помещаются конторы и комнаты писцов, четвертое — казарма, пятое — общественная касса, шестое отведено под празднества; вы называете мне их, и я вам охотно верю; «о если вы не напишете на дверях этих различных зданий, что именно в них помещается, как же я это узнаю? Эта сторона площади освещается солнцем весь день, а та остается в тени, а я вижу на теневой стороне те же портики, что и на солнечной. Я вижу в комнатах ваших писцов такие же окна, как и в ваших парадных залах. Я вижу на фризах этих строений тот же скульптурный орнамент, на акротериях те же эмблемы; и, делая эти неразумные вещи якобы для соблюдения правил искусства, вы уверяете, что вас вдохновляют наши обычаи. Но разве вы никогда не были в Аттике, в Пелопоннесе, в наших колониях? Неужели вы будете уверять, что вас вдохновило наше искусство только потому, что я вижу здесь колонны с капителями и антаблементами, ордера, помещенные здесь случайно, без всякого основания? Неужели вы думаете, что архитектура состоит в том, чтобы повторить на фасаде части, которые вы у нас заимствовали и которым довольно слабо подражаете? Я не знаю, что вы за народ, но вы не греки и даже не римляне... Наши архитекторы поступали совершенно иначе. Правда, у них были законы, но они их толковали, а не подчинялись им, как стадо баранов, которых пастушеский посох гонит по узкой тропинке. Греческий архитектор, когда ему поручали постройку здания, старался прежде всего в точности выполнить предначертанную ему программу; он стремился сделать для всех ясным назначение своего сооружения не только по общему расположению, но используя для этого и скульптурные украшения; он ставил его, учитывая благоприятную ориентировку каждого помещения; он не стал бы украшать здание, предназначенное для конторских помещений, таким же образом, как дворец крупного должностного лица или зал для собраний. Влюбленный в свое произведение, изучая его со всех сторон, пересматривая и совершенствуя его беспрестанно, он ничего не хотел оставить несовершенным; он не скрыл бы за роскошными фасадами грубо оштукатуренных простых деревянных перегородок: он лишь с сожалением расстался бы со своим произведением, опасаясь, не забыл ли он какой-нибудь детали, не оставил ли он без внимания какого-нибудь тайного уголка, не подал ли он чем-нибудь повод к критике. Не говорите же, что вы идете по нашим стопам: вы украли у нас несколько лохмотьев, в которые наряжаетесь, как дикари, думающие внушить уважение тем, что набросили на плечи кусок пурпурной ткани, но вы не понимаете ни нашего духа, ни нашего языка. Люди, которые жили за несколько веков до нас в этом городе и которых вы называете варварами, более похожи на нас, чем вы. Хотя они и говорят на другом языке, но я все же понимаю, что они рассуждают, чувствуют, что они сумели выразить то, что хотели сказать. Я слышу, что вы расхваливаете в своих школах наших художников... Не насмешка ли это? Не думаете ли вы оказать им дань уважения, оставляя без внимания их ум и способности и одеваясь в их одежды, которые не на вас сшиты и которые вы не умеете носить?»

Древний грек, перенесенный в современный Париж или Лондон, мог бы сказать еще многое; осторожнее будет вовремя прервать его.

После того как вы более или менее подробно рассмотрели природу греческого духа и его проявления в искусстве, обратимся к оценке римского духа.

Римский народ располагает многочисленными армиями; солдат, которых он может использовать для общественных работ, он владеет громадной массой рабов, по крайней мере вдвое более многочисленных, чем свободные граждане. Это — рабочие руки. Благодаря завоеваниям и способу управления завоеванными областями, в римские сундуки притекают огромные богатства; используя рабочие руки, римляне возводят здания; используя богатства, они оплачивают ценные материалы и художников. Их социальным и политическим строем обусловливается то, что постройка и украшение зданий представляют собой две различные процедуры. Метод римлян весьма практичен; он состоит в использовании строительных возможностей, обусловливаемых их социальным строем. Если это возможно (а это возможно почти всегда, так как римляне богаты), они облекают свою постройку в роскошные одежды, но прежде всего они располагают невероятным количеством рабочих, которых они и используют на постройках. Ломать камень, приготовлять известь, возить песок, формовать и обжигать кирпич может каждый, — для этого нужна лишь пара сильных рук; для этих подготовительных работ не требуется специального обучения. Армии солдат и рабов, собранных со всех концов Европы, вполне пригодны для этой цели. Римляне смотрят на это именно так и действуют сообразно с этим.

Какой же метод в этих условиях нужно избрать для постройки обширных сооружений? Прежде всего — отказаться от требующих больших усилий при добыче материалов крупных размеров, тяжелых и поэтому с трудом транспортируемых, нуждающихся для своей отёски в искусных каменотесах, требующих для своего подъема и установки сложных приспособлений, следовательно, продолжительного времени и специальных рабочих. К таким способам работы римляне прибегают лишь в исключительных случаях. Обычно они пользуются совершенно иным методом. С помощью многочисленных и большей частью неквалифицированных рабочих они заготовят огромные количества мелкого материала, заставят их формовать кирпич, обжигать на месте известь, возить песок; затем архитекторы наметят стены и опоры; тысячи рабочих, под начальством нескольких заведующих мастерскими и под надзором надсмотрщиков, будут месить раствор, таскать руками камень, гальку, кирпич; несколько профессионалов из этой толпы будут возводить двойные стены, которые рабочие заполнят плотным бетоном. Когда дело дойдет до кладки сводов, то вмешается архитектор со своими знаниями; он велит установить деревянные кружала. В дереве нет недостатка, — Галлия и Германия покрыты необъятными лесами. Он покроет эти кружала досчатой обшивкой, и после этого те же каменщики и рабочие выложат на этой же деревянной опалубке кирпичный каркас, который потом заполнят бутовым камнем и раствором. Искусный начальник строительства, несколько плотников, несколько хороших каменщиков и тысячи рабочих рук могут по этому методу воздвигнуть самое обширное здание в течение нескольких месяцев.

Ничто так не напоминает римского метода работы, как наше железнодорожное строительство: лучшие произведения римской архитектуры были созданы тем же способом, т. е. с помощью нескольких опытных рабочих и тысячи рук, работавших вслепую, но под строгим и постоянным надзором, соблюдая определенные правила, установленные опытом. В подтверждение того, что я говорю, и в доказательство равнодушного отношения римлян к украшению своих зданий можно было бы привести в качестве примера целый ряд общественно-полезных сооружений, оставшихся лишь грубо отесанными, хотя римляне могли за несколько веков придать окончательные художественные формы и наружной оболочке. Ворота Порта Маджоре в Риме, через которые проходит «акведук Клавдия» — триумфальные ворота, по замыслу чисто монументальное здание, не имеют наружной отделки, а между тем нужно отметить, что эти ворота, построенные Тиберием и Клавдием, сыновьями Друза, были реставрированы при Веспасиане, так же как и акведук, и затем при Тите, его сыне. Строители и оба реставратора этого великолепного акведука не забыли поместить на стенах надписи, напоминающие об их щедрости, но не позаботились об окончательной отделке этого общественного сооружения. Прежде чем высечь свое имя на здании, построенном на пожертвованные им средства, грек непременно потребовал бы, чтобы здание было закончено и достойным образом свидетельствовало перед потомством о вкусе и о любви к искусству того, кто его воздвиг. Даже в Колизее встречаются части, где отделка едва намечена.

Но особенно сильно сказывается эта небрежность в местностях, отдаленных от столицы империи. Так, в Провансе амфитеатр в Ниме не весь имеет отделку; большой акведук, так называемый Пон дю Гар (Pont du gard), так и остался без отделки, — она имеется лишь в отдельных местах. Во всех провинциях империи можно наблюдать это равнодушное отношение к художественным формам. Римлянина прежде всего интересует план сооружения, т. е. точное расположение каждой части возводимого им здания, относительные размеры его частей как в плане, так и в высоту, а кроме того (то, о чем мы совершенно не думаем, хотя и претендуем на римское происхождение), его заботит ориентация, выбор участка, возможность использовать профиль местности, а также экономические соображения. Римлянин никогда не отличается скупостью, но он экономен, т. е, он не желает терпеть убытка ни на земельном участке, ни на материалах; он не понимает художника, работающего, как грек или средневековый мастер, для самого себя; он желает, чтобы скульптор, которого он оплачивает, работал для публики и чтобы его, римлянина, богатство доставило ему почет. К тому же он приглашает художника лишь после того, как его практические требования удовлетворены; опять-таки роль художника — лишь одеть здание. Римлянин не интересуется тонкостью деталей, он предпочитает одеть свое здание дорогими мраморами, богатыми по краскам; он их ценит за редкость и трудность обработки, — в этом сказывается его вкус, вкус выскочки.

Как мало это похоже на творческие(методы греков! У них все рабочие — художники. Не требуйте от них построек, при которых человек превращается в машину; вы не найдете ни одного кубометра извести в их постройках; фундаменты они наскоро делают из камней, уложенных насухо, без раствора, — они избегают, насколько возможно, этой грубой, чертой работы; они ставят свои здания на скале, — почвенные условия их страны для этого весьма благоприятны; но зато они стремятся показать все части строений, возвышающиеся над поверхностью земли; у каменотеса есть своя профессиональная гордость, так же как у скульптора; он хочет, чтобы обработка его камня была видна, чтобы по крайней мере одна из его поверхностей была показана лицом. Грек не применяет сводов, не столько потому, что они ему неизвестны (это трудно допустить), сколько потому, что этот способ сооружения требует мощных опор, инертных строительных массивов, а греку претит использование человеческих рук для изготовления масс, большая часть которых скрыта, а между тем требует тяжелого физического труда. Каковы бы ни были преимущества сводчатой конструкции, эти преимущества в глазах трека не могут компенсировать унизительности (если можно так выразиться) изготовления опор. К тому же, почва его страны не только освобождает его от необходимости строить фундаменты, но и снабжает его в изобилии прекрасными материалами; если же у него не хватает мрамора, как в Великой Греции, в Сицилии, он покрывает камень тонкой штукатуркой, накладываемой с неподражаемой тщательностью и искусством. Эту штукатурку он окрашивает так, чтобы его работа была видна, чтобы она выступала во всей ее красоте, так как грек — во всем художник: он любит и чтит то, что создает, он хочет, чтобы ни одна деталь его произведения не осталась скрытой от зрителя.

Если римлянин располагает талантливыми художниками и может добыть мрамор, хотя бы ценой больших затрат и привозя его из самых отдаленных местностей, то, закончив здание теми способами, которые мы только что описали, покончив с осуществлением своей программы, он велит покрыть свою постройку облицовкой из драгоценных материалов, распиленных на тонкие плиты, он украшает ее карнизами, он присоединяет к ней колонны, антаблементы; своды он покрывает штукатуркой с лепными украшениями, раскрашенными и позолоченными, он становится греком в отношении внешнего вида материала, насколько это в его силах. Но греческие здания невелики, а римские сооружения обширны и высоки.

Римлянин ставит греческие ордера один на другой; более того, — в этом сказывается презрение римлян к греческой рассудочности, — в греческих ордерах имеются только архитравные перекрытия, римлянин же признает для своих общественных зданий лишь арки и своды, а над архивольтами он помещает архитравные перекрытия на колоннах, т. е. он берет греческую систему ордеров в качестве рамки, служащей ему для украшения его утилитарной конструкции. Странная оплошность, показывающая, насколько римлянин отделяет конструкцию от декоративных деталей, считая их лишь роскошью, одеждой, назначение и происхождение которой его мало интересует.

В этом применении греческих форм, в постройках, противоречащих принципам греческой конструкции, римлянам не следует подражать, а между тем, нужно сказать, что с этого началось у нас изучение римской архитектуры с эпохи Возрождения. Очевидно, правдивые принципы во всех климатах и во все времена, хотя бы они и отвечали здравому смыслу и были вполне разумны, всё же не признаются именно теми, кто, собственно говоря, к должен был бы их провозглашать и защищать как аксиомы.

Ничто не может сильнее противоречить здравому смыслу, чем укладка архитравного перекрытия над аркой, так как арку, которая по своей природе является разгрузочным элементом, как раз и нужно было бы помещать над архитравным перекрытием, еле выдерживающим собственный вес. Хрупкий предмет должен быть защищен прочным предметом, а не наоборот. Это правило действительно во все времена. Крестьянка, идущая на рынок, в город, несет свою обувь в руках всю дорогу и надевает ее лишь перед входом в город; всем приходилось это наблюдать; но, можно ли отсюда выводить заключение, что обувь сделана для ношения ее в руках во время ходьбы и для надевания ее на ноги, когда вы садитесь? Кто найдет нужным прививать этот обычай и кто будет считать варварами всех людей, надевающих обувь для ходьбы? Нога может иметь прелестную форму, башмак может быть шедевром, но, тем не менее, башмаки в действительности сделаны для того, чтобы надевать их на ноги, а не для того, чтобы носить их в руках. Недостаточно любоваться произведениями античности, — нужно сначала убедиться, что они находятся на соответствующем месте; а ведь архитравное перекрытие на полуколоннах, увенчивающее арку, весьма неприятно поразило бы грека времен Перикла. Он непременно спросил бы, увидев это сочетание конструкций, не подходящих одна к другой: «Не проломился ли архитрав и не пришлось ли поэтому, чтобы поддержать его, поставить около колонн опорные столбы, а затем подвести под него арку?» Но если бы ему сказали, что эта конструкция задумана и выполнена в таком виде, что это — архитектурная комбинация, то грек, вероятно, пожал бы плечами.

Мы уже не греки, и нам не подобает пожимать плечами каждый раз, когда подобные несообразности бросаются нам в глаза. Но мы .во всяком случае имеем право рассуждать и не принимать римскую архитектуру безоговорочно, а различать в ней конструкцию римских сооружении, которую нельзя не признать прекрасной, и их заимствованную внешнюю оболочку; так мы и постараемся поступать в дальнейшем. Мы позволим себе, признавая качества, присущие греческому и римскому искусству, не смешивать их в одном банальном чувстве восхищения, но различать их, ибо каждое из них служит выражением различных, даже враждебных, принципов; мы позволим себе видеть в первом самую тонкую и свободную передачу благородных человеческих чувств; во втором же — слепое подчинение материальным потребностям, административному устройству политически могущественного государства.

Греческая архитектура являет нам в настоящее время лишь небольшое количество памятников, почти совершенно разрушенных и все одного типа; она не может быть подвергнута критике; мы можем лишь восхищаться остатками этого чудесного искусства, искать в нем те плодотворные и напрасно забытые основы, значение которых я сделал попытку снова осветить.

Что касается римской архитектуры, то с ней дело обстоит иначе: ее сооружениями еще покрыта часть территории старого света; к ней относятся всевозможные сооружения от дорог и акведуков до триумфальной арки и вотивной колонны.

История римского народа, начиная от конца республики, нам хорошо известна, несомненно лучше, чем наша собственная; в его законах, в его обычаях для нас нет ничего неясного. Следовательно, вполне возможно, даже легко, проследить шаг за шагом путь искусства на протяжении истории этого великого народа, тем более, что у римлян искусство, как и религия, играет лишь роль орудия его неизменной, единой политики. «Стимулами к религии послужили у римлян не страх и не благоговение, — говорит Монтескье * ("Рассуждение о политике римлян в религии" („Dissertation sur la Politique des Re¬mains dans la Religion"), — но необходимость иметь ее, как неотъемлемую принадлежность всякого общества...» И далее: «Я вижу между римскими законодателями и законодателями других народов ту разницу, что первые создали религию для государства, а остальные — государство для религии». Эта цитата с таким же успехом может быть отнесена к искусствам; римляне имели искусства, ибо они понимали, что искусства должны существовать во всяком цивилизованном государстве; это было делом приличия, а не убеждения, как у египтян или у греков. И заметьте следующее: когда римляне строят храм, т. е. святилище для божества, они заимствуют его план и композицию у греков. У них нет собственного храма, как у египтян или у греков. Официальная римская религия была импортирована из Греции. В мифологии у обоих народов были те же идеи: обожествление сил природы; но форма мифов, однако, весьма различна. Вот пример, поясняющий эту разницу: Стерквилиний (бог удобрения), создающая сила у римлян, соответствует Эросу (Амуру) у греков. Но когда дело касается гражданских сооружений, вмешивается римлянин-законодатель. Он приказывает, он знает, что именно ему требуется, и заимствует у других народов лишь одежду для своего здания, причем еще кроит ее но своему усмотрению. Он не терпит, чтобы художник навязывал ему свои принципы; он не тратит усилий на развязывание гордиева узла, — он его разрубает. Он относится к искусству, как Клавдий Пульхер перед началом морской битвы отнесся к суеверию своих солдат; священные куры не хотели клевать пищу, это было дурным предзнаменованием. «Если они не хотят есть, — сказал он,— пусть пьют». И он велел бросить их в море. Если искусство подобно религии, живой пламенной вере для верящего в него художника, то для всех тех, кто не принадлежит к числу художников, оно является лишь стеснительным предрассудком. Представьте себе корпорацию архитекторов, скульпторов и живописцев, подчиняющихся непреложным принципам в государстве, не имеющем никаких убеждений в области искусства; это создает затруднения на каждом шагу. Римляне — прежде всего политики, законодатели и правители — не могли допустить в своем обществе подобной помехи. Художники у них либо рабы, либо вольноотпущенники, либо граждане, которых: они систематически держат в тени. Они охотнее сделают префектом флейтиста, чем архитектора или скульптора. Римлянину безразлично, применит ли архитектор тот или иной ордер, карниз или облом в своем здании. Но в тот день, когда архитектор пожелает рассуждать и выдвинет определенные принципы, которым он считает себя обязанным подчиняться, хотя бы это шло вразрез с приказанием римского магистрата, в тот день, когда он откажется, например, возвести три этажа в сооружении, которое по его мнению обладало бы лучшими пропорциями, имея лишь два этажа,— в этот день, на какой бы авторитет он ни ссылался, какие бы он ни приводил, кроме того, разумные доводы, римский магистрат прикажет ему прежде всего подчиниться распоряжениям и не станет обсуждать с ним принципов его искусства, ибо римлянин не признает иных авторитетов, кроме государственной пользы. Широко известный эпизод дает представление о том, каковы были идеи римлян в области искусства. Муммий Ахеец, приказавший привезти из Греции в Рим драгоценнейшие произведения искусства, уговорился, что если при перевозке испортят одну знаменитую картину Зевксиса, то виновные в небрежном обращении с ней обязаны будут сделать ему новую такую же. У нас нет сведений о том, как римские магистраты обходились с художниками и какую долю самостоятельности они им предоставляли; мы можем лишь строить догадки. Но нам известны мнения, высказывавшиеся этими магистратами относительно некоторых религиозных сект, находившихся в таком же положении, в каком оказались бы художники, исповедывавшие непреложные доктрины в окружении римского общества.

Ни одно правительство не было более веротерпимым, чем римское. Оно разрешало все религии при условии, что сами они будут так же терпимы к другим религиям. Оно преследовало лишь египетскую, иудейскую и христианскую религии, ибо полагало, что все три отличаются нетерпимостью. Оно считало все эти три религии опасными для государства; оно долгое время не делало никакого различия между ними, ибо в его глазах у египтян, евреев и у христиан служители культа образовывали особую корпорацию, не подчинявшуюся гражданским властям и отделявшую духовное от светского, как стали говорить потом. Римляне запрещали, например, культ Вакха не как религиозный культ, но потому, что он нарушал порядок, подобно тому, как в наши дни государство допускает свободу вероисповеданий, но никому не может позволить учинять скандалы и беспорядки в общественных местах. В Риме жрецы и авгуры были магистратами. «В нашем городе, — говорит Цицерон, — цари и сменившие их магистраты всегда имели двоякое значение и управляли государством под покровительством религии».

Если римское правительство придерживалось этих взглядов в отношении религии, то тем больше оснований оно имело для того, чтобы придерживаться их в области искусства, которое в его глазах имело несравненно меньшее значение. Мы не будем рассуждать здесь о том, правы или неправы римляне с точки зрения искусства, могло ли искусство развиваться под гнетом римского магистрата или должно было постепенно прийти в упадок. Мы здесь стараемся лишь собрать те сведения, которые помогли бы разъяснить читателям глубокие различия, отделяющие греческое искусство от римского. К тому же в наши задачи не входит рассмотрение политической истории народов, мы лишь хотим показать, до какой степени в искусствах, и особенно в архитектуре, отражаются нравы и учреждения народов, среди которых они развиваются. Греки были в религиозном отношении менее терпимы, нежели римляне; об этом свидетельствуют смерть Сократа, преследование Алкивиада за оскорбление афинских герм и тот факт, что пелопоннесцы сдались греческим войскам лишь на следующий день после Марафонской битвы, так как им нужно было сначала справить религиозное празднество; их гражданские учреждения далеко не обладали твердостью и мудростью римских. Греки были вздорны и беспокойны, но уклад их жизни был удивительно благоприятен для развития искусств.

Если бы нам пришлось делать окончательные выводы из всего сказанного выше, то они оказались бы печальными, так как привели бы нас к следующей очевидности: чем более мудры, тверды, упорядочены учреждения, которыми управляются народы, тем труднее искусству жить собственной жизнью и создавать совершенные произведения. Мы не думаем, что кто-либо мог рассуждать так перед Людовиком XIV; однако этот король действовал в полном согласии со своими принципами абсолютной монархии, в качестве главы единой нации, когда он решил, что Францию нужно покрыть римскими зданиями; римская архитектура была единственной, гармонировавшей с его политической системой, и не поздоровилось бы тому, кто вздумал бы доказывать ему, что если общество хочет иметь искусство, то оно должно предоставить некоторую свободу художникам в вопросах искусства. Скажем прямо: там, где замешан человек, с его разнообразными чувствами, с его взаимоотношениями, с проявлением его разума и чувств, там заключения, выведенные по правилам чистой логики, редко бывают правильными. Нужно учитывать бесконечную изменчивость человеческих инстинктов, противоречия, которыми полон человек, его традиции, его предрассудки, его темперамент. Но существуют все же известные законы в жизни народов, проходящие через века, пробивающиеся несмотря на революции и различие религий, и сохраняющие свою неизменную сущность. Те два противоположных принципа развития, источник которых у греков и у римлян мы только что описали, живут и всегда будут жить, и мы увидим, как долгое время спустя они влияют на архитектуру. Спрашивается, не наивно ли перед лицом истории этих великих путей человеческого духа спорить о преимуществах той или иной школы, предавать анафеме ту или иную форму выражения искусства? Поистине, мы полагаем, что это бесполезно.

Я снова и снова повторяю: существует лишь одно искусство. Это — искусство, пребывающее в полном согласии с обычаями, учреждениями и духом народов; если оно принимает различные формы, то это лишь доказывает, что дух, обычаи и учреждения народов различны. Если оно, с течением времени, как бы возвращается к своей исходной точке, то это лишь служит доказательством того, что аналогичное явление происходит в учреждениях, обычаях и духе народов. Если оно заблуждается и бродит в поисках своего пути, не нужно кричать ему: «Вот единственный верный путь, это путь, по которому я иду». Удовольствуемся тем, что внесем во всё свет и ясность; поможем искусству внимательным изучением, серьезным и беспристрастным анализом, но не будем толкать его вправо и влево под предлогом того, что мы направляем его на правильный путь. Любовь к искусству и изучение всего искусства в целом, а не отдельного его вида, исследование его истинных основ — вот единственные средства, к которым должны прибегать мудрые умы в те периоды, когда искусство якобы начинает или приходить в упадок или заблуждаться.

Мы только что говорили о духе народов; но что такое дух народов? Я не хочу оставлять неясности в умах моих читателей и избегаю туманных выражений, приводящих к двусмылицам, ибо нам необходимо установить взаимное понимание во всех пунктах.

В каждом организованном обществе имеются три различных элемента: элемент, который мы называем духом нации, обычаи, которые она вводит, и учреждения, которым она подчиняется или которым ее подчиняют. У тех народов древности, которые нам хорошо известны, у греков и у римлян, столь различных между собой, имеется свой собственный дух, вполне гармонирующий с их обычаями и учреждениями. Не всегда было так с момента распространения христианства. Ужасный беспорядок, вызванный вторжением варваров на Европейский материк, оставил глубокие следы, ощутимые и в наше время, и эти следы еще не скоро исчезнут. Отсюда — чудовищные противоречия, существовавшие в средние века и в новейшие времена между духом народов, учреждениями, которыми они управляются, и обычаями, которые среди них распространены. Отсюда — постоянное тяготение народов поступать по внушению собственного духа и жестокости при подавлении этих проявлений их духа, часто противоречащих тем учреждениям, которым народу приходится подчиняться.

Это краткое отступление необходимо для пояснения того, что я подразумеваю под духом какого-либо народа. Дух народа — это не что иное, как тот склад, который ему свойствен для выражения своих моральных и физических запросов. Дух греческого народа заставляет его выявлять и облекать в рациональные формы то, что он создает. Дух римского народа влечет его к подчинению всех вещей общественным соображениям, тому, что мы называем государством. Греческий дух выше учреждений, дух римского народа заключается в подчинении учреждениям. «Morituri te salutant, Caesar» В этих словах — «Идущие на смерть приветствуют тебя, Цезарь!» — самое подлинное выражение римского духа. Афины имели Сократа — Рим не мог его иметь. Сократ — афинянин в Афинах: его слушают, он опасен, он подрывает верования, оспаривая их, —его заставляют умереть. Но он не был бы римлянином в Риме, его бы не слушали, он не был бы опасен. В Риме считают опасными Гракхов. Еще более опасен там Спурий Меллий, раздавший во время голода хлеб римскому народу и убитый Сервилием Агалой за то, что он этими средствами старался будто бы снискать себе популярность, опасную для государства. В Риме опасными считаются не философы, а преобразователи социального строя и люди, становящиеся в оппозицию к гражданским законам.

Между античными искусствами, духом и нравами народов, история которых нам хорошо известна, существует столь полная гармония, эти искусства столь живо отражают характер народов, тесно связанный с их учреждениями, что изучение этих искусств является основным, элементарным предметом, о самого начала необходимым и незаменимым занятием молодежи. И если вы разрешите взять пример из окружающей действительности, мы скажем, что все, кто занимался изучением средних веков и ренессанса XVI века, смогли достигнуть полезных результатов в своих занятиях лишь после предварительного изучения языческой древности. На наш взгляд, исключительное изучение искусства средневековья было бы равносильно возвращению к варварству. Но вместе с тем мы считаем узким и недостаточным преподавание, ограничивающееся языческой древностью, и нелогичным — преподавание, пытающееся обойти молчанием некоторые стадии в развитии искусств и заставляющее нас перескочить от века цезарей к веку Франциска I, Юлия II, Льва X и Генриха II.

Если справедливо считать искусства греков и римлян тесно связанными с политическим строем этих народов, если разумно и полезно изучать их с этой точки зрения, то большой ошибкой будет искать столь же тесных взаимоотношений между искусствами и учреждениями средних веков. В эту эпоху нашей истории народный дух почти непрерывно борется с учреждениями этих народов. В искусстве живейшим образом отражается эта борьба; именно вследствие этого его методы, вместо того чтобы быть простыми, как у древних, сложны, требуют тщательного исследования, проверки, освещения путем критики и анализа. Но это не значит, что изучение искусства средневековья излишне! Наоборот, по нашему мнению, оно должно способствовать развитию ума, придать ему гибкость, необходимую в наше время, при нашем социальном строе — сложном, раздираемом вновь и вновь возникающими противоречиями, строя, в котором как бы суммированы традиции прошлого с физическими и моральными потребностями современности, социального строя, в котором все колеблется, все неуравновешенно, все постоянно ставится под вопрос, где дух народов ищет своего окончательного выражения, пробиваясь сквозь чащу сомнений, систем, революций, где учреждения уже не пытаются подавить этот дух, но стремятся после стольких испытаний прийти к соглашению с ним.

Итак, мы наметили наш план. Если он обширен, это не наша вина, — этого требует наша эпоха; его по крайней мере нельзя будет упрекнуть в ограниченности. Мы будем последовательно рассматривать великое единство принципов римского искусства, выявляя то, что в нем есть чисто римского, затем элементы, разрушившие это единство, влияние христианского духа на архитектуру, новый порядок, установившийся среди хаоса первых столетий средневековья сначала в монастырской среде, а затем, в XII веке, среди гражданского населения; взаимоотношения и различия, существующие между этим новым порядком и духом народов, скрытое, упорное, независимое развитие искусств наперекор политическим системам, совершенно враждебным этому развитию; упадок, являющийся следствием этого непрерывного состояния борьбы, ибо искусство средних веков уподобляется франкмасонству, которое, как всякая замкнутая организация, становятся узким и бесплодным. Мы проследим великое движение Возрождения, его странные противоречия, его усилия достигнуть результата, противоположного тому, которого оно ожидало. Наконец, способы использования в наши дни труда стольких поколений, применение тех принципов, которые ими руководили.

Заканчивая эту беседу, мы тем, кто нам скажет: «Изберите новое, современное искусство», ответим: «Сначала добейтесь того, чтобы наша эпоха не представляла собой смеси традиций античной древности, влияния духа христианства, длительной средневековой борьбы между духом городов к остатками завоеваний варваров, попыток духовенства и королей достигнуть абсолютной власти, непрерывных возмущений низших классов против феодальной системы, с редким упорством повторяющихся возмущений подневольного труда против этой системы.